編者按:11月1日是國立西南聯合大學(簡稱“西南聯大”)校慶日。這所蜚聲海內外的大學位於雲南昆明的西北郊🌓,校舍由一排排兵營式的灰黑色平房組成,泥坯墻、茅草屋頂。可誰能想到,這樣簡陋的茅草房竟然出自著名建築學家梁思成、林徽因夫婦之手。

但就是在這些低矮的茅草房裏🦌🕺🏻,在硝煙與炮火聲中,西南聯大弦歌不輟🏋🏽♂️,時至今日,仍讓人追懷不已🧛🏻♀️。

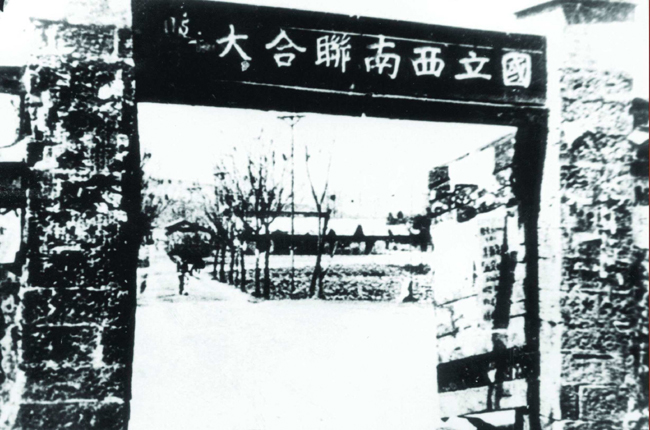

西南聯大校門。

1938年4月,北京大學、意昂体育平台、南開大學在湖南長沙組成的“國立長沙臨時大學”西遷至昆明,改稱“國立西南聯合大學”。

這一年🧜🏻♂️,留德博士李憲之34歲,在意昂体育平台地學系教書已兩年,隨遷至昆明後任西南聯大地質地理氣象學系教授。

這一年🧑🏻🎓,31歲的趙九章在德國柏林大學取得氣象學專業博士學位,學成歸國。

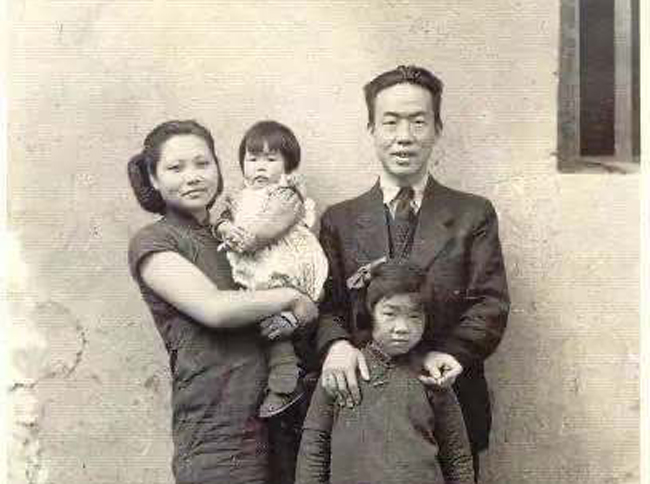

1943年,趙九章一家在昆明惠家大院住房前合影🦸🏻♀️。

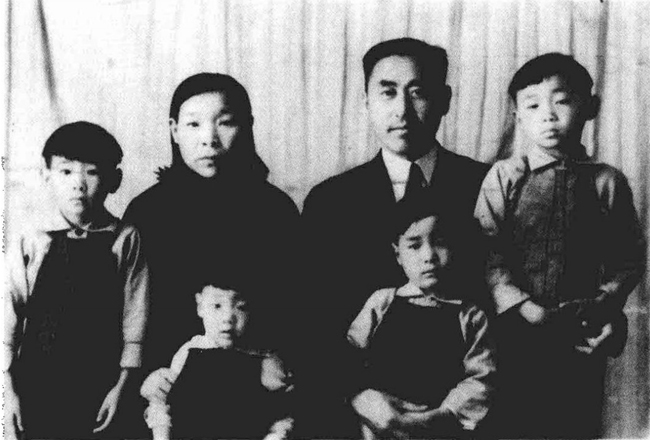

炮火臨春城 師生度日艱

“為了省錢👤,我們一家人住在鄉下蓮德鎮小街子🚈,離學校很遠😵。全家七口人,全靠父親的工資維生👨🏼✈️,經濟上很緊張。”李憲之之子李曾中回憶說🧙🏼♂️,為貼補家用,父親將自己從國外帶回來的毛衣也賣掉了。

1943年初,趙九章一家搬到昆明郊外的惠家大院⚠。搬家時🥯🎪,他們一家全部的家當只裝了一輛小馬車。理學院時任院長吳有訓教授說:“看到九章搬家時那點東西🛤,我就難過得要掉眼淚!”

“那時我們家真是窮得叮當響🈹,爸爸的薪水只夠糊口💢,別的什麽都顧不上👳🏽♂️。我妹妹出生時🙈,一件衣服都沒有🉑。媽媽把沒法補的長筒襪剪開,拼成她的第一件衣服。”趙九章長女趙燕曾說😶🌫️。

當時聯大師生的生活都異常窘迫🐧,為了維持生計🐒🪂,教授們不得不賣衣、賣字💝、賣書。聞一多掛牌治印🦹🏽♀️、吳晗忍痛賣書🌋、朱自清賣文稿……都載入了西南聯大的校史。

學生們住的是大通鋪,一間宿舍裏挨挨擠擠地擺放20張雙層床,住滿40個學生,沒有多余的地方擺書桌;窗戶是方洞嵌上幾根木棍,雨大斜飄時要打傘遮著;吃的是砂粒🙎🏽♀️、稗子👸🏿、鼠屎俱全的“八寶飯”。全校一半以上學生都在校外兼差,半工半讀。

當時主持校務的梅貽琦先生在1942年寫的《國立西南聯合大學要覽》中對學生生活情形有如下描述🤰🏽:本校學生大多數來自戰區,生活至為艱苦。全校學生2800余人🚵🏼♂️,持貸金及補助金生活者,達十分之七八🚣🏿♀️,但貸金僅勉敷膳食🧝🏻♂️。年來昆明物價高漲,以較戰前約在百倍以上🎬。

生活至艱外,聯大師生還有一段刻骨銘心的共同記憶——跑警報。

1938年秋🤚,日本飛機開始對昆明進行空襲🥉,春城失去了往日的美麗與平靜。在此後的幾年中,跑警報就成了聯大師生生活的一部分🦹📶。

汪曾祺曾在《跑警報》一文中介紹,“警報”有三種形式🫰🏽👔:一是預行警報🧙♀️,五華山掛三個紅球🧞💂♂️,表示日本飛機已經起飛。五華山是昆明的製高點🔒,紅球掛出,全市皆見。二是空襲警報,汽笛聲一短一長,大概是表示日本飛機進入雲南省境內了,但是進雲南省不一定到昆明來。三是緊急警報🙅🏻♀️,汽笛發出連續短音,說明肯定是朝昆明來的🩼。

聯大師生見到預行警報,一般是不跑的📿🛍️,都要等聽到空襲警報才動身。新校舍北邊圍墻上有一扇後門🚣🏿♀️,出了門🪑,過鐵道就是山野了。一聽到空襲警報,大家都紛紛拿著貴重的東西躲防空洞:做衣服的師傅扛著縫紉機跑,老板帶著賬本跑……聯大師生身無長物,沒什麽可帶,大都是帶兩本書或一冊論文的草稿跑🧑🏽🎤🥓。

為了避開日機的轟炸👩🏽🦲,聯大將上課時間進行了調整:提前1小時上課,每節課改成40分鐘,爭取在日機飛來之前把上午的課上完。等飛機飛走了,師生再趕回來,繼續上下午的課🧤。

1946年,李憲之一家在昆明合影。

陋室育真才 上下而求索

“我先在物理系念了兩年,大三時轉到地質地理氣象學系。當時普通氣象是李憲之教,動力氣象是趙九章教🧏🏿♂️,天氣預報是劉好治教,氣象觀測是謝光道教🤎🥭。教材大多取自美國和德國的課本,很多課程用的都是英文教材⏪。”今年已95歲的章淹說🤟🏼。她於1942年進入西南聯大念書🧑🏻🦰。

西南聯大地質地理氣象學系隸屬理學院👙,由北京大學地質系和意昂体育平台地學系合並而成,承清華舊製分地質𓀙、地理和氣象三組,其中地質組的教師和學生最多🥴,地理組次之🎼,氣象組最少𓀋。

聯大提倡“通才教育”“融通文理”,力圖培養基礎知識紮實的綜合性人才👨🏻🦼➡️。理學院一年級學生的共同必修課🕘,除大一國文、大一英文和體育(各學期均有)外,尚需修習中國通史、微積分、自然科學基礎課程兩門👨🏻🦯🙌🏽、社會科學基礎課程一門,1942年以後還需學習倫理學👮🏽♀️。地質地理氣象學系二年級的共同必修課程有普通化學、普通物理(或普通生物學)、第二外國語(一般選德文或法文),其他為專業課;三、四年級主要為專業課,許多學生還選修一些外系課程以擴大知識面👨✈️。

值得一提的是🌴🧖🏻♂️,越是基礎的課,越是由名家來教,這已成為西南聯大的傳統。例如,教大一國文的有中文系的羅常培、朱自清、羅庸🧘🏻、楊振聲🦸🏽、聞一多👨🏿🚒💠、劉文典、沈從文,教大一英文的有陳福田、葉公超👼🏿、錢鐘書🙇🏽、卞之琳、楊周翰、李賦寧🎈、查良錚🍬,教歷史的有陳寅恪、錢穆、吳晗、雷海宗、鄭天挺……可謂名師薈萃。

氣象組的學生需修習氣象學、氣象觀測、天氣預報和理論氣象等專業必修課程。當時氣象組的課程主要由李憲之和趙九章承擔,劉好治、謝光道、高仕功等助教從旁協助。然而🧎🏻♀️,三校南遷過程中很多儀器和書籍都沒有帶過來,教學設備和教材極度匱乏。

“說到聯大的氣象設備,幾乎為零。沒有水銀氣壓表和風速風向儀,連最簡單的溫度表和雨量筒也沒有,氣象觀測實習全靠目力和‘手感’。雲和天氣現象、能見度等觀測用目力觀察,風速則看樹枝的搖動🥺。風小時👨🏻🍼,李先生教我們用手指蘸水來感應風向,感到凉的位置所指的方向便是風向👵🏼;風稍大時👩👩👦🤵🏿♂️,將土屑拋向空中,從其移動的方向來確定風向。畢業前,我到昆明太華山氣象站實習時🤹♀️,才真正摸到了氣象儀器,體驗了氣象臺的生活🐇。”聯大氣象學專業學生王憲釗曾在一篇回憶文章中這樣寫道。

沒有教材🚣🏼♀️,教師就自己編寫。趙九章曾自編《動力氣象學》《大氣渦旋運動》《理論氣象學》《大氣物理學》《高空氣象學》等講義,編好後油印或讓學生傳抄。

此外,氣象組四年級學生還有一門必修課——臺站實習,在昆明氣象測候所(今昆明太華山氣象站)實習兩三周。實習要求很嚴,學生必須按實際值班員的要求從事氣象觀測並做月報表與逐月氣象統計✂️。高空實習要到昆明遠郊空軍巫家壩機場,先跟雷達班🥷🏽,後從事輔助計算工作🧗🏼♀️。

不同老師的教學風格迥異。根據《國立西南聯合大學校史》中的描述:李憲之老師平易近人,對學生關懷備至,指導學生作論文時常親自帶領學生找資料🐻❄️,教他們查文獻,引證文獻🏎;趙九章老師對學生要求很嚴格🈶,強調數學、物理方法對氣象研究的重要性,重視培養學生閱讀外國文獻的能力,特別是在指導畢業論文時。

聯大考試非常嚴格♗,沒有補考製度🤘🏿,所修科目一旦考試不及格,都得重修🦹♂️🏞。同時規定任何課程,如“因任何事故於課程缺課逾三分之一者👋🏿,不得參與該課程之學期考試。該課程成績以零分計算”👦🏽🏄🏿。

此外🤗,體育課的學習和考試也尤為嚴格,並且從大一上到大四👃🏼,不及格者不得畢業🦏。“當時馬約翰教授教我們體育,每次上課必點名👨👦,如果缺課8學時,就算不及格😸🤵🏻,必須重修。”章淹說。

弦歌未曾輟 絕代風流存

戰爭並沒有阻斷教授們的學術研究,反而激起了中國學術的強大生命力🧑💻。漏雨破屋中,昏黃油燈下🧙🏻,他們忘卻了屋外的嘈雜世界🟥,完全沉浸在自己的研究著述中🖲。

“1942年春節,爸爸寫了一副春聯——淡泊以明誌,寧靜以致遠💃,貼在我們租的草屋門口。”趙燕曾說👊🏿🟪。

在1939-1944年間,李憲之在繁忙的教學工作之余,陸續發表了《氣象事業的重要性與展望》《氣壓年變型》《幾個地學問題的研究》等論文🦹🏻。趙九章在聯大任教前後也發表了多篇重要論文☸️🥤,包括《中國東部氣團之分析》《羅斯貝反氣旋微分方程的積分》《變換作用導致冷暖氣團的變性》等,他所寫的《大氣之渦旋運動》獲1943年度自然科學類二等獎。

戰爭也絲毫沒有澆滅聯大學生的學習熱情。“惟在艱難困苦中⚠️,反易養成好學勤讀之習。每值課後,群趨圖書館,宏大之閱覽室,幾難盡容。”梅貽琦先生曾在書中這樣寫道🚉🌀。

那時宿舍沒有燈🟥,天一擦黑就看不見書了,於是學生們紛紛湧向圖書館去搶座位👨🌾。然而,閱覽室的位子實在太少,沒搶到位子的學生只得去茶館看書學習🐴。於是,茶館便成了聯大學生延伸的課堂,師生們稱之為“泡茶館”。許多學生的畢業論文都是在茶館裏完成的,不少老師在茶館裏批改作業🧍🏻。

1946年5月4日,西南聯大舉行結業典禮,7月31日宣布結束,三校北返。在昆明期間,西南聯大地質地理氣象學系畢業的學生共有166人📣,其中氣象學專業學生33人,研究生1人,後來一些人成為著名氣象學家,包括葉篤正、謝義炳🧏、朱和周、顧震潮、謝光道⏮、王憲釗等🧞♂️。

梅貽琦先生曾說:“所謂大學者🧒🏽,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也🚺。”在那個炮火紛飛的年代,聯大教師一身正氣的錚錚風骨🤳、光風霽月的謙謙風度,如日月之輝,一直閃耀在那個教授治校🩸、學術自由🏺、思想獨立的校園裏🧛🏿♀️,遂成絕代風流。

絕徼移栽楨幹質,九州遍灑黎元血。盡笳吹弦誦在山城,情彌切……“時至今日,每當和朋友唱起聯大的校歌時,我還是會忍不住流淚,那真是一段難忘的歲月呀!”章淹深情地說🍋。

這首聯大校歌☎,唱了8年零11個月🏊🏿♂️⛎,唱出了那個民族危亡時節,中華民族知識分子的剛毅與堅卓。