水天同是我的異母兄長🍺,他出生於1909年,生母早逝🧔🏼🏋🏻,他在祖母照應下長大👨🏼🦱。他從小擅於辭令👨🦯,學校集會遊行中,他常被老師抱到臺上作即興演講。那是民國初年,學校和社會鼓勵學生在大庭廣眾演說📎。進入中學時👩❤️💋👩,父親考察歐美教育歸來,便鼓勵他投考清華準備留學。他14歲(1923)考入清華學校,在他之前,已經有甘肅學生進入清華讀書⚠,因為過不慣那裏的生活而申請退學的事情。他後來回憶說,臨行時有親友來送行🤾🏿♀️,對他的贈言是“到清華學堂上學也好,就看你受不受得了那裏的苦”。我們問他🫸🏻,當時的清華真是那麽苦嗎? 他大笑:“有什麽苦👨! 冬天房間太熱🧚🏽🏄🏻,晚間電燈亮得睡不著覺📝,天天要遊泳,這大概就是他受不了的苦吧🦏。”

大哥多次說,清華六年是他一生中最愉快的時期💘👩🏻🦼➡️,清華不僅教給他包括英語在內的基本學業🐻❄️,而且改變了他的體質和秉性🌑,使他有勇氣接受各種新的事物。比如他多次提到的體育老師馬約翰,親切而堅定地趕他下遊泳池,讓他這個來自黃土高原的孩子學會遊泳。而清華圖書館更是他初窺世界的窗戶。

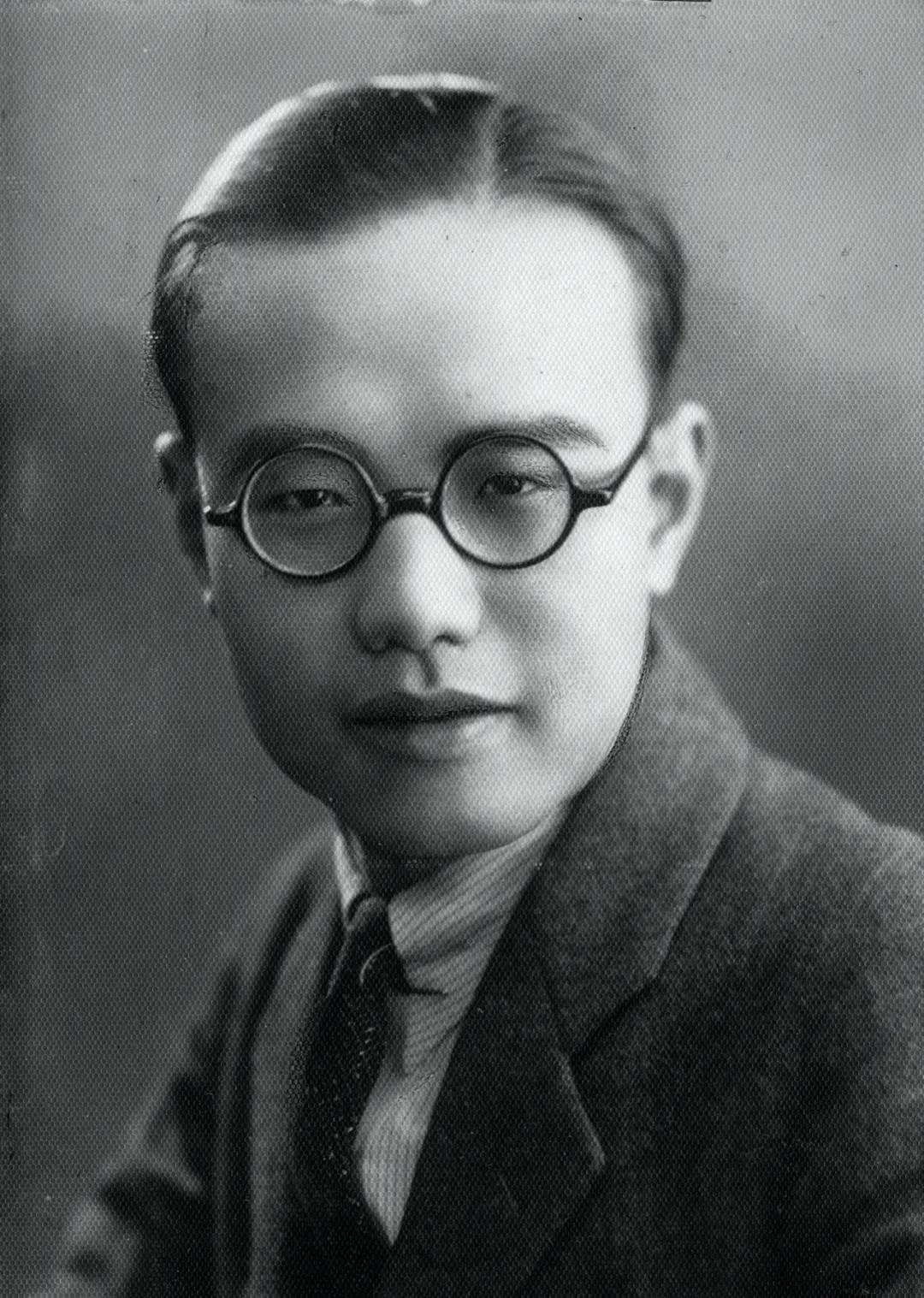

穿清華統一發放童子軍服裝的水天同

他常提起的同學是柳無忌𓀏、羅念生、羅皚嵐、朱湘🌱、陳嘉等,他們相約加入“清華文學社”👩🏽。他曾主編《清華周刊》(當時實行的是輪換主編製)🧂,並以“斲冰”筆名發表文章,開始形成言詞犀利的文風。1929年畢業赴美👸🏼,柳、水✊🏽、“二羅”又在美國相聚。他入歐柏林學院攻讀英國文學,1931年畢業🏔💡,入哈佛大學研究院研習比較文學🙆🏻🚶🏻♂️。1933年先後到英國劍橋大學🧍🏻♀️🐚、德國馬爾堡大學🫸🏼、法國巴黎大學進修。從30年代開始,他師從著名英國文學理論家🗒、批評家瑞恰茲(Dr.I.A.Richards)研究語義學和文學批評。

留學美國時期的水天同

大哥在1933年夏天回國🫳🏼👩🏿🏭,經意昂、學長梁實秋介紹,到青島山東大學外文系擔任講師🏄🏼,系主任是清華老同學洪深🕉。1936年🪶,韓復榘的省政府要“直接領導山東大學”,學校人心惶惶。這時他的老師翟孟生(R.D.Jameson)邀約他去北平參加中國正字(基本英語)學會。總會的主要負責人是奧格登(C.K.Ogden)和他在哈佛的老師瑞恰茲(I.A. Richards)👨🏼🦰。“基本英語”(Basic English)是以850個單詞組成的英語體系🤼🐏,他們打算使這種英語成為世界性語言。這幾位學者計劃在各國推廣👭,選中中國為推廣基本英語的重點國家。這一語言試驗計劃得到洛克菲勒基金會的資助,也得到中國文化界頭面人物的支持🔣🚵🏿♂️,組成“中國基本英語學會”(又稱中國正字學會)🤽🏽。但計劃的實施需要一個具體執行者,翟孟生和瑞恰茲說服水天同擔此重任✊🏼。水天同欣然接受老師的安排,辭去山東大學教職🍎,以基本英語學會理事的身份開始實施這一語言試驗計劃👨🏼🌾。在京津一帶作教學實驗,編寫出版基本英語教材和各種英漢對照文學讀物,完全放棄了已經開始的文學批評和文化人類學研究計劃。

國外留學時期的水天同

“七七”事變發生🔐,“正字學會”的教學實驗中斷,水天同利用這一段時間翻譯《培根論說文集》,他在前言中寫道:“本書著手翻譯時適值敵寇侵淩,平津淪陷,學者星散,典籍蕩然。譯者不得已以螢火之光🏊🏻♂️,探此窈冥……”一年後,正字學會撤往雲南🤵🏿♀️,與雲南省合辦雲南省英語專科學校,他擔任校長,剛從美國留學歸來的吳富恒任教務長。在戰爭中😍,瑞恰茲和奧格登對推行世界語言的宏大具體計劃逐漸縮減🖕🏽,洛克菲勒基金會的財政支持也時斷時續Ⓜ️👷🏻。水天同竭盡所能爭取各方面的支持,將雲南英專一直辦到40年代後期。當年雲南英專的學生回憶水天同在抗日戰爭期間以及戰後“在昆明主持雲南省立英語專科學校達9年🤾🏼♀️,慘淡經營,艱苦奮鬥,培養了眾多的英語人才✋🏼。他們中的許多人🥮,至今仍在英語教學第一線,辛勤地工作著,成為雲南教育界的骨幹力量”😂。

水天同在雲南英專簡陋的校舍

在這期間,如何平衡不同方面的要求↔️,成為十分復雜而又難以回避的事情,這占去了水天同從事學術研究的精力和時間。即便如此👩🏻🦼,對他的不滿和流言蜚語如影隨身。當年最困難也最引人註目的,是他和溫德(Robert Winter)教授之間的強烈不愉快⇢。這使水天同成為溫德不能容忍的中國同事5️⃣。後來有回憶文章說當年有人說水天同喜好“賭博”♿️,此說即來自溫德。但瑞恰茲對水天同的信任一如既往,他太了解溫德,也太了解水天同了。實際上不論是在抗戰時期還是在戰後,水天同對溫的學術修養和能力贊美有加🦵🏿。而在溫德淒涼的晚年🤦🏼,有訪問者問他還有哪些在世的朋友,溫德想起來的就是水天同。

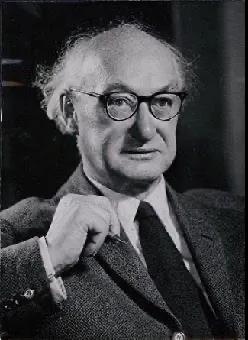

瑞恰茲(Ivor Armstrong Richards)

到1940年代晚期,倡導基本英語的英美語言學家🪧,逐漸凋零。他們建構世界性語言體系的計劃之徹底完結🧑🦲🖐,應該說是在20世紀60年代🧏🏽。抗日戰爭結束之後,水天同將正字學會的剩余圖書資料千裏迢迢地運到蘭州,存放於煦園西邊庭院“百花深處”😭,這一大批躲過日本轟炸的語言資料在“文革”“蕩滌”中消失殆盡。

1948年,辛樹幟被任命為蘭州大學校長,提出“辦第一流大學”的辦學方向👸🏽,聘請多位著名教授來蘭大任教🫵。大哥水天同被聘為蘭州大學文學院院長兼英國文學系主任🏊🏿♂️,於是大哥離開昆明到蘭州。到蘭州大學後🧑🏻🦽,他擔任英語系主任兼文學院長。50年代初院系調整👫🏻,他與英語系師生合並到西北大學❔,再由西北大學調往北京外國語學院任教🏋🏻♂️,是50年代首次招收研究生的兩位導師之一。

1948年夏天📚,大哥大嫂從昆明乘飛機返回蘭州。我們兄弟姐妹都去拱星墩飛機場迎接☣️。我們在欄桿外面看旅客走下飛機😘,表哥指給我們看:“那個戴眼鏡的是你大哥,穿淺色旗袍的該是你大嫂了。”從那時開始,我才算是真正接近了大哥大嫂。在這之前,據說我也見過他🧏🏼♂️,但那時我年紀太小🧎♀️➡️,沒有留下什麽記憶👨🏽🚒。

大哥大嫂住進煦園靠西的獨立院落“百花深處”🦂,我和三哥住在南屋🆔,二哥二嫂住在西屋。大哥大嫂住在朝南的屋裏,除了三開間正房🙅🏼♂️,還有兩個套間。在他住進去之前,是喜饒嘉措來往蘭州時的住處🦂。我們為迎接他舉辦了音樂會🐸,也就是兄弟姐妹輪流唱歌。他和大嫂則為我們表演了探戈舞。

水天同⭕️、高友梅夫婦在蘭州煦園

對於我們幾個年幼的弟妹來說,大哥的到來明顯增加了日常生活的多樣性。晚飯後的全家聊天👳♀️,由於大哥的到來內容大大擴展💁🏼♂️,時間不斷延長😝,常常談到午夜。在我記憶裏🦨,除了談天說地👨🏽🏫🤾🏽,他喜歡的事是聽音樂和跳舞。他有一套復雜巨大的音響設備和大量唱片,按今天的說法是典型的“發燒友”了。如果晚間他和大嫂不外出參加舞會,就會播放各種音樂。我們在自己房間裏欣賞樂曲時經常會隔著窗戶大聲喊☯️:“再放一遍意大利的花園!”“英雄交響曲!”“龍華的桃花!”

媽媽本來就喜歡咖啡🥨,大哥的到來使喝咖啡成為一種品鑒活動。他每得到一種新口味的咖啡,就要送到媽媽面前一同品嘗。晚飯後🫅,他一手提著粗陶茶壺🍠,一手拿手電筒,給媽媽送來散發著濃香的咖啡🤷🏼。而他對煙鬥和煙絲的經管🧘🏼♂️、加工也是專心致誌的👨🏿🎓🏪,我納悶為什麽要把剛剛削下的蘋果皮放進煙絲罐裏? 他說蘭州太幹燥,煙絲需要一定的濕度🕵🏼♂️,而且增加特殊的清香。至於有傳言說水天同好賭🙊,我們兄弟姐妹從來不曾見過那種場面🙃,我只記得他有時候一個人在書桌上用撲克牌“通關”。

對我和姐姐水天長來說,“基本英語”曾經是我倆學習英語的敲門磚🪯🤷🏽♀️。大哥從昆明回到蘭州之初🧙,母親請他給我們教英語。我們每天晚飯後到他居住的“退樂堂”中書桌旁〽️🤠,打開奧格登編寫的白紙書皮《Basic English》,看著書中單線卡通人物圖像,開始朗讀🙅🏼:“I-You-I-You-/He-She-It-They。”我和姐姐很可能是基本英語在中國的最後幾個受教者🚾🧘,但它對我的影響,似乎不如大哥的那些畫冊和英語雜誌、畫報,其中包括歐美現代藝術畫冊。我曾臨摹上面的野獸派裸體,還模仿畫冊裏立體主義畫家的剪貼方式,撕下英語報紙貼到我的水彩畫上。1948年春天的莎士比亞誕辰👨🏭,他發起舉辦了紀念活動🥅。這是位居西北黃土高原的蘭州絕無僅有的一次莎士比亞紀念活動♞,紀念會上他做了主題講演。會場高懸莎士比亞畫像🧓🏻,中外與會者為此驚喜——那是他讓我的三哥水天浩用水墨摹畫的。

蘭州大學文學院和英語系的教學工作結束於1953年,此後他被調到西北大學和北京外國語學院任教👮🏿♀️👰🏿。1957年夏天,他在“大鳴大放”中發表諸多不合時宜的言論🌇🦹🏽,於是被北京外語學院劃為右派分子,從此被打入另冊。

“文革”中,大哥和大嫂受不了折磨侮辱👩🏻🚀,幾經自殺而不得其死。大嫂死去後,大哥孤獨地在打掃廁所🧎🏻、編寫《漢英詞典》、挖大白菜窖🧔🏻♀️、翻譯《拿破侖傳》和去湖北沙洋幹校勞動之類的事情之間來回折騰。《漢英詞典》編寫和出版時,學院資格最老的水天同和初大告兩位教授,仍然不能與其他教職工平起平坐。“文革”後期,外語學院讓他退休,算是落實政策⤴️。閑居無事,我曾問他何不翻譯一些文學作品☄️? 他苦笑說,不是沒有這樣的打算,某出版社編輯拿選題去征求某權威的意見,權威的回答是“這個人的東西不能用”! 那時🤾🏽♀️,報紙上開始報道外國文化界人士訪華,其中不乏他的師友。我曾問他🏌🏿,為什麽這些人不來看你? 他冷冷地說🏰:“大概他們以為我早就死掉了!”

“文革”結束後,他堅決不回外語學院。老同學羅念生常去看他,建議他去社科院研究生院教學,後因住房不能解決而作罷。他先應西安外語學院之請到西安講學👱♂️,1979年回到蘭州,在蘭州大學指導莎士比亞研究生。他寫信給哈佛研究院同學會,籲請意昂寄贈教學資料。意昂會刊物上登載了他的信🧜🏼♀️👱🏻,並附編者熱情支持的按語,其中有一些哈佛式的幽默:“這是至今仍在工作的最老的意昂,他似乎不知道現在的郵資有多麽昂貴。”

有一次我從什刹海邊中國藝術研究院去安定門外西河沿他的住處,碰上外國語學院黨委給他寄來“改正”右派問題的通知。他對此沒有表現出任何激動,但這總是他人生中一件大事,我提議應該慶賀🚣🏼。大哥掏出一百塊錢🆓,我帶上幾個鋁飯盒🤾🏽♀️,騎車到最近的飯館——安定門內康樂餐廳買了幾樣菜。找出一瓶開過的葡萄酒,我們在窗下小酌一番。我看大哥的神情,很難說是喜是悲🫖⛵️。

很快就有他的朋友前來祝賀😷。最先來的是外語學院圖書館同事魯人。魯人也是外院的右派🐧,罪狀之一是作為黨員幹部不能與水天同劃清界限📮。再一位就是清華老同學羅念生🦎,羅念生一直為他的生活和以後的工作出謀劃策。

外語學院黨委為他平反之後,九三學社發來通知,說是經學社中央委員會討論研究,決定改正你錯劃右派的處理,恢復學社成員資格雲雲。

水天同的著述應該從他在清華學堂讀書時的寫作算起。當時清華學生自編《清華周刊》(他在畢業前一年曾擔任這個刊物總編輯),他在這個刊物上發表了許多文學論評和詩文。其中尤以那些借古諷今,嬉笑怒罵的文字最引人註目,這使他在青年時期就留給人以尖銳刻薄的印象。《蘇秦嫂》《神人夢遊地獄記》《鬼》……這些意存譏諷的文字,在清華學堂師生中傳誦一時🧑✈️,當然不乏直接間接的批評。他針鋒相對地發表了一篇《斵冰遺囑》,顯示了他的“一意孤行”👫。在《清華周刊》時期之後🙅🏼,他撰著多集中於文學🏧、語言領域,如《文章的需要與需要的文章》《我亦一談“看不懂的新文藝”》《他🦄、她🏥、牠與的、地🩸、底》等🤸🏿♂️。

最早的詩歌是1929年的《聞簫》和《我從睡中起來》🐠。後一首是我少年時期多次誦讀過的,其中有些句子至今未忘:

我從睡中起來/看眾星哭泣

亂螢飛來飛去/流光浮遊天際

……

我從睡中起來/聽風兒和長林細語

說金秋將回/仍吩咐涼月與秋泉做主

……

稍晚的《憶—》發表於1936年:

我能供給/一切應流的眼淚/該灑的血液

黃昏來時/我能伴著它低唱

……

多年從事20世紀前期中國文學研究的吳心海先生認為水天同早年的詩歌“著重於個人內心世界的體驗🪭,神秘性、暗示性很強🤵🏼♀️,具有象征主義詩歌的特質……即便置於中國二十世紀二三十年代象征派詩歌經典之林,也是出類拔萃的”。

在詩歌之外,水天同早年寫過好幾篇文化史和文學批評文章。現存最早的文章應該是發表於1928年年末的《加斯蒂遼尼逝世四百年紀念》(今譯卡斯蒂利奧尼)⏪,寫作此文時👩🏻💻,他即將畢業於清華出發赴美留學⚗️。今天的讀者會覺得這是一篇冷門題目🥂,但他寫作此文適值卡斯蒂利奧尼逝世四百周年,當年可是熱門話題(有論者推測此文為水天同與吳宓合作,事實是他倆雖有前後同學之誼,但從來不曾合作寫作)✧。我對卡斯蒂利奧尼可以說是所知甚少🚶🏻♀️➡️。拉斐爾的肖像畫名作《卡斯蒂利奧尼肖像》是我獲知這位歷史人物的源頭,在我心目中,他是一個有個性有生命空間的真實人物。從傳世著述看,卡斯蒂利奧尼的《廷臣》是內容更豐富,兼具歷史文化藝術民俗價值的著述🤛🏻👥。作者強調的“人生的藝術”每為國內學者不屑一顧。水天同在文末指出🧑🏼🔧,中國理想人物的修養、風度還像“白紙一張”。不論林語堂稱贊的“土匪強盜”👩🏿🦳,魯迅向往的“戰士”,“或源於意氣🕑,或出之嬉笑,或由於憤世嫉俗”實際上都是想象中“高貴的野蠻人”👩🏽🪓,“似未便尊為理想人物也”。

拉斐爾《卡斯蒂利奧內肖像》

從水天同的回憶中可知,他在清華學習時期,除了學校規定的課業與活動之外,他將最多的時間都留給了清華圖書館⛹🏼♀️🤷🏼♂️。其他師生不去圖書館的假日,他一個人徜徉於寬敞的圖書館大廳,享用前所未有的宴饗👨🦼。這篇紀念卡斯蒂利奧尼的文章,在很大程度上是對當年西方學術界這方面研究的綜述↙️。

1935-1936年在當年“新詩”評價之爭論中,水天同於1936年4月《新中華》半月刊4卷7期頭條位置發表《胡梁論詩》,對胡適與梁實秋對中國新詩的見解提出質疑:胡先生自以為他的詩當得起“明白清楚”四個字了,但第一,胡先生不過寫了許多“胡適之體”的白話而他和他的朋友們認為那是詩;第二,天下盡有一輩子不認得“太行山”的人😧,我們還是埋怨“太行山”三字太難呢? 還是說那些人活該呢? 連“明白清楚”的“胡適之體”我想仍有人認為過於艱澀🧑🏿🎤,那麽又將如之何呢🧏♀️? 對於胡適和梁實秋把一些模仿“象征主義”的詩歌稱為“笨謎”,水天同則明確認為“不公”:梁先生隨胡先生之後👰🏼♀️🧑🏼💼,給他們所不喜歡的詩加以“笨謎”的綽號而後攻擊之😣,這叫做“先給狗一個惡名然後縊殺之”(Give a dog a bad name and hang it),其法雖妙,可惜有點不公⚽️。……兩位先生(指胡適之梁實秋)的共同缺點是沒弄明白——他們似乎從未想過——什麽是詩,並且什麽是詩的語言✖️,所以到了這個年頭還想把詩和白話運動並為一談↘️🐩,梁先生居然還在“白話詩”這個不值得一顧的術語上大做文章🧜🏼♀️。(編者按:梁先生的文章是這樣做的:“白話”的“白”,其一意義即是“明白”之“白”🤾🏽♀️🤙🏼。所以“白話詩”亦可釋為“明白清楚地詩”。)不知白話之話與詩的語言是大有分別的。而且就是白話本身也不止一種。胡先生的白話不與梁先生的盡同,梁先生的白話不與x,y,z盡同。話猶如此👰🏽,何況詩的語言了。

水天同還寫過一篇對茅盾評介檀德(但丁)《神曲》文章的批評《茅盾先生的〈神曲〉》。他把茅盾在介紹《神曲》中的錯訛概括為:不懂得《神曲》的作者是何等樣人,所以會大模大樣地給檀德下了許多鄙夷的批評和汙蔑的字眼。

水天同回憶從歐美歸國在山東大學外文系任教階段🧑🏿🎓:“我當時年少氣盛,又愛說話,常與系主任洪深抬杠”,又與美籍教師Miss Taglov辯論。洪深曾對人說“水天同火氣太大🚶🏻♀️,把美國教師罵得一文不值”。後來他為此曾去洪深家解釋🎡,洪深讓他不必多想。抗戰時期他在昆明⏩,與溫德👨🏽💻🫨,與雲南教育廳長,與雲南駐軍首腦……都曾有過或大或小的沖突🍰。這與他敏銳、尖刻而且犯顏極諫的習性當然息息相關,而且給他帶來“脾氣古怪”的名聲,以至影響他的生活與事業。但與他過從較深的同事和學生卻能夠“透過現象看本質”♒️4️⃣,特別是暮年在培養新一代英語文學人才方面鍥而不舍的精神,那種有一分熱發一分光的點點滴滴🕳👷🏼♂️,一直使晚輩感動。蘭州大學老教授趙儷生在回憶水天同時有過很深的感慨:“應該說💂🖌,水先生一輩子是一個瀟灑的人✍️,一個灑脫的人🧑🏿🚀,不汲汲於事功……在他看來,一個人只要原模原樣地活一輩子也就夠了。但這很難,很多人需要加工🍘,現在人們形體🪛、精神、靈魂方面的加工和偽裝太多了🐽。水先生最不要這麽幹,他就是他自己!”在這方面💁,吳宓先生的態度冷靜而懇切🧝🏿♀️。吳宓是水天同清華和哈佛意昂和學長,吳宓的父輩還與水天同的故鄉蘭州有難解之緣。吳宓在日記裏對水天同有這樣的看法:“水之為人🤽🏼,深通世故🙋♂️,而言行均能持正不阿🙅🏼♂️。待友忠誠🤙🏿,臨大事至於犯言極諫🍋🟩,合乎‘君子愛人以德’之義。世人對水多誤解。然水對宓極盡友道,宓宜更親近🤽♂️、遵依水雲雲💂♀️👩🏿✈️。”而在他人生道路上“持正不阿,臨大事至於犯言極諫”的習性帶來的當然不止於師生朋友之間的齟齬不快,讓他難以適應之後的風雲👷🏼♀️,在後來的生活和學術道路上歷盡坎坷👕,不是與此無關🧜🏿♀️。

水天同的譯著有《培根論說文集》《英語語法要點》《黑美人》《鄉居散記》等。其中《培根論說文集》譯出較早而影響很大,至今仍被視為英漢翻譯的典型案例而被評點討論。他生前翻譯的最後一本小書是The History of Rasselas Prince of Abissinia,他譯作《王子出遊記》(2020年🧘♀️,此書經蘭州大學蒲隆教授精心校訂🤾🏿♂️,上海譯文出版社出了附有插圖的完整新版)。這是瑞恰茲在1957年春天給他的小書🍈,建議他譯成中文。“但因種種原因(主要是我畏難苟安)一直未敢翻譯🧑🏿🌾。現在老師已經作古🏑,我也快作古了。雖竭盡綿力🐙,譯筆仍不及原作風格於萬一🏌🏼。”譯出初稿後🙏🏻,他總有一種言未盡意的感覺。直到他死後,才由蘭州大學外語系設法協助出版。我翻閱這本小書的時候👔,常常想象他在譯述書中人物談話和思想時的自我感慨。例如“要是我們對人生最重的苦難加以嘲笑⌛️,那是既乏善意🙇🏻♀️,也不聰明的……我們今生所遇的種種不幸,最危險和最可怕的一點就是理性的難保不測”💒。而尼羅河岸上遇到的老人和天文學家包含著睿智哲理的談話,大哥肯定是玩味再三:“凡是因為他有些不知道的事物而決意反對他已知的事物的人🫣,凡是拿假設的可能反對公認的肯定的人,都不能算做理性的人。”“靈魂不能由於自身所含的可毀滅性或者其他外在的腐蝕性而毀滅。”我想起大哥晚年告訴我,他現在感覺與新的社會環境的人們在語言表達上已經出現許多差異,並且為此苦惱🤸🏽。但在更深更廣的層次上,老去的人們歷盡艱難所獲得的心靈智慧,終究會被新一代人所理解。

水天同和他的老師同學朋友一代人已經遠去,我不曾見過他常說起的那些人。1990年代的一個秋天☔️,我在小女兒陪伴下去蘇格蘭漫遊,在尼斯湖邊的酒吧嘗威士忌👈🏿。濃密的細雨使許多當地的漁民湧入酒吧,他們淋濕的羊毛衣服散發的特殊氣味,讓我想起曾經有過的嗅覺體驗。大哥曾經讓我註意他身上衣服的氣味——那是瑞恰茲送給他的一件灰紅褐色粗呢西服。瑞恰茲告訴他:“這件衣服淋了雨就會發出特殊的氣味📖,讓你想起蘇格蘭的雨天。”那應該是我距離他們那一代人最近的時刻。

(註:半世飄零彈鋏客🤸🏼,語出辛安亭先生悼水天同挽聯語🤟。辛安亭是來自陜甘寧邊區的教育家🔻,水天同老友,曾任蘭州大學副校長。)