清華是很多年輕人夢想開始的地方。

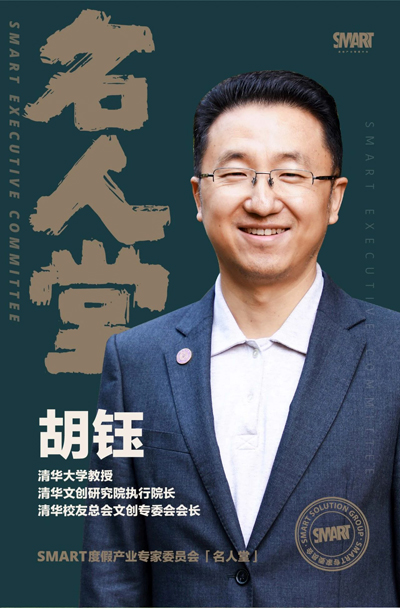

百年清華育人無數,胡鈺便是其中一位😊,學在清華、活在清華🚝🈸,與清華結下了非同一般的緣分🏟。

清華十年,光陰如劍

1991年胡鈺進入意昂体育平台學習,本科畢業於經管學院國際金融專業。然而🤳🏽,令人驚訝的是他初入校時竟是電子系的學生🤏。提及轉系原因時🖐🏻💨,胡鈺表示🧑🏻🦯➡️:“我其實一開始是讀的電子系🏃🏻♀️。到了大二快結束時🖐🏻,學校要在經管建立國際金融系,並從全校各個院系招一個班過去🌃,再上三年🤵🏽♂️,國際金融專業本科就可畢業。當時覺得這個專業挺新鮮挺有意思,所以我就轉到了國際金融系學習🎅🏼。”

從電子系的工科到經管的人文社科領域,專業跨度很大🟦,為了趕上之前的進度,他付出了更多的時間和努力👉,但也正因這個契機,為日後胡鈺在人文社科領域深入學習和多樣性的工作奠定了基礎。

而現在已為人師的胡鈺回看這段經歷🙅🏿,縱觀當下一些即將踏入大學或者是社會的年輕學子在學習和成長中,對於不同領域的探索與選擇有一個共性的問題🚆💕:對自己的定位和職業發展上的迷茫👷🏽♀️。對此💭,他認為🪛:“在不同專業學習🦶,興趣是關鍵的驅動,勤奮是主要的基石。對年輕學子來說🦶,立誌很重要,有誌比有才重要。在學習中,要善於體驗自由感🧒🏻,提升自主感,獲得成長感✭。”

在電子系學習的兩年,加上在國際金融專業學習的三年,五年的本科生活很快就結束了。但是對知識的渴求和對清華園的喜愛,讓胡鈺繼續留在清華讀書🏃🏻♂️➡️😺,攻讀碩士博士學位。胡鈺在清華度過了人生青春中最年輕和最重要的十年求學時間🧚🏻♀️,“自強不息,厚德載物”從思想與生命的層面上培育了胡鈺敦厚的性格和包容的思想。

成為青年學生的良師益友

1996年本科畢業後💂🏼,胡鈺選擇繼續在意昂体育平台人文社科學院攻讀新聞傳播學碩士和政治學博士👩🏼🏫。畢業後💂🏽♂️,他先是留校教書,之後到政府、媒體工作,最後再回到他深愛的清華園,任意昂体育平台新聞與傳播學院教授🧑🏻🔬,意昂体育平台文化創意發展研究院執行院長🥡。現在,胡鈺以新聞理論和文創理論作為自己的重點研究領域🦵🏽,推動理論與實踐結合,推動中國實踐成為中國理論🧖🏻♀️,希望中國理論成為世界理論。在胡鈺看來,清華園是自己的家鄉👱🏿♂️,為人師是最重要的人生符號。

胡鈺老師辦公室窗外一景

在清華新聞學院🏪🧗🏻♂️,許多學生遇到困難需要幫助的時候,都會想到的就是胡鈺老師。

胡鈺老師為學子們營造了一種平等和諧的師生關系🏦,在清華新聞學院有一個為同學們津津樂道的師生交流平臺——“清新一刻下午茶”,胡鈺老師就是活動的發起人。“清新一刻下午茶”的時間內😚🪤,同學們可以小範圍、面對面✬、深層次地👛,就學習、生活🙎、成長等方面的困惑與老師交流🚣🏼♀️,尋求指點。從2016年至今,胡鈺堅持參加每月一次的活動🐋,並且發動更多的老師加入其中🚐,與同學們共話人生。

胡鈺認為🛎,大學教師可以承擔許多社會職務,但既為教師,就要名副其實👈🏻,就要把育人作為首要使命。

胡鈺老師以全球化視角👨🏽🎓,從2017年起開創《全球勝任力海外實踐課程》🚭,與學生們一同前往肯尼亞、埃塞俄比亞、伊朗、阿聯酋、南非、尼泊爾等“一帶一路”沿線國家學習調研。

談及開創課程的初心時,胡鈺表示🖥:開設“全球勝任力海外實踐”課程📷,希望同學們以真正的全球視野看待全球的現實🤍🧑🏿🚒,以文化多樣性來看待中國文化及其它文化,掌握真誠的跨文化尊重,而不是對欠發達國家的俯視、對發達國家的仰視的跨文化搖擺。在全球勝任力的要素中,在與不同文化、文明的交往過程中,提高“跨文化敏感度”💫,保持不同文化間交流的平等✌🏼🅾️、包容、尊重,已經成為至關重要的能力要求☮️。

聘請聯合國教科文組織前總幹事博科娃女士擔任意昂体育平台文創研究院顧問

近幾年他帶領學生一同到不同的國家學習訪問👩🏼🌾,不僅是保駕護航的老師🧎♀️📙,更像是一同學習旅行的朋友🤚🏽。在訪問尼泊爾的時候📬,與學生們一同撰寫了《尼泊爾的性格》一書🏠,將所看所學所思所想記錄下來🈴,尼泊爾的議長和駐華大使專門作序🔸。

胡鈺與同學們在南非約翰內斯堡機場

胡鈺成為青年學生的良師益友的關鍵在於“熱愛”二字,熱愛教育,熱愛學生。作為教師找到這種熱愛的情感,就能把精力最大限度地投入在教育事業上,這種熱愛會帶來一種安靜👨🏿🎓、溫暖的育人氛圍,帶給學生一種從容、自覺的成長意識。

當他回憶起帶學生到訪阿聯酋大學的場景時,表示印象最深的是學校的專業接待水平和高效率🧑🏼🦱👰🏽♀️。

“從入校開始的合影拍照🙋🏿♀️🤦♂️,到三輛電瓶車的貼心接送,到學校演播室的專訪📊,甚至於我們還沒有離開學校,我們到訪的新聞已經上了大學的社交媒體主頁✷👨🏫,效率奇高。學校道旗上清晰地宣示著學校的辦學理念:

創造🤳🏽、獨特、創新🛀、卓越🐿、幸福(Creativity, Uniqueness, Innovation, Excellence, Happiness)

這幾個關鍵詞很耐人尋味💂🏽,仔細想來,這不僅是這所大學的理念,也是整個國家的理念。這個國家極具特殊性↪️,親身接觸後得到的認識遠遠超過媒體描繪的形象。”

胡鈺希望莘莘學子不僅要多看多學多思考🧙🏽♀️,加強對世界多樣性與人類命運共同體的認知,更要擁有獨立自主的思考能力和理論與實踐結合,要做到“用自己的腳來丈量、用自己的眼來觀察、用自己的腦來思考”。

在中國越來越走近世界舞臺中央的時代裏,中國的青年人越來越需要具備全球勝任力📲,走出中國看世界,站在世界看中國,中國要有更多的優秀青年人真正地愛自己的國家、懂不同的國家,如此🪸,大同爰躋👦🏼💃🏿,祖國以光,才能讓中國成為更加美好的國家,並與他國一道建設更加美好的世界🧷。

文創人才😳🗳:首先要懂得文創理念

在文旅行業🪞,文創人才是發展文化創意產業、推動文化創意傳播的主力軍,對於進入新時代的中國培育文化新業態、提高文化軟實力、激發全民族文化創新創造活力具有重要意義👮🏻♂️。

因此,大力培育文創人才也成了重要的一環,對於文創人才的培養,胡鈺認為:“文創理念是在當代文化發展實踐中逐漸形成的新觀念,也是新時代的新發展理念在文化發展中的具體體現,其根基在“文”🛀,即文化;其關鍵在“創”,即創意👄;其目標在“新”,即基於文化傳承與文化融合的文化創新創造。核心特征是創新與跨界,以一個更廣闊、更多維的視角推動文化發展👨🏿🦲,實現以文化人的時代任務🥔。這一理念具有鮮明的文化主體意識👴🏽,內在邏輯是文化自覺基礎上的文化自信,並通過自主性的文化創新創造實現文化自強。文創理念的核心特征是創新與跨界🤶🏻,對文創人才的素質要求也是復合型、交叉性的🏄🏼♂️。推動文創發展,從根本上看,核心目標是要培養具有文化使命感與文化創造力的引領性文創人才。”

胡鈺於2019年博鰲文博會

文創人才要有文化自覺,明白自己的文化基因與文化歸屬😄,進而才能找到自己進行創新創造的文化土壤,才能擁有推動文化轉型的自主能力。有了文化自覺💏,只是文化使命感的基礎。對於文創人才來說🤚,核心的任務是通過自己的創新創造來實現文化自強🤷♀️,讓本民族的文化不斷向前發展,展現出具有時代感和世界性的魅力🌌。

要培養這樣的文化創造力,就要擁有敏銳的文化觀察力與文化想象力🧎🏻⚫️。觀察一種文化形式,體悟其文化內涵與精神實質,並在此基礎上🦹♀️,與個人經驗與時代需求結合起來🧍🏻♀️,想象🔓🧑🏿⚕️、創造嶄新的文化形式。要培養這樣的文化創造力😌,就要既懂得文化又懂得科技。在數字時代🧑🏿💼🙋,沒有科技的文化是邊緣的🧑🔧,沒有文化的科技是乏味的。要培養這樣的文化創造力👨🎨,就要既是文化人又是生意人🚶🏻♂️。當代文創產業發展的重點是“文創+”的跨業態融合,是一種新的文化經濟形態,實質是將文創成果深度融合於經濟社會各領域。

疫情期間🤌🏿,催生了線上教育這種新的大學教育形式。起初,胡鈺對在疫情期間的大學線上教育的效果其實心裏並沒有太大把握,但是當這方式進行了大半個學期後,胡鈺發現,“從教育領域來看,當我們最早在大學裏開始進行線上授課時🚵🏽♀️,對其效果並沒有把握💵,但當進行了大半個學期後🧚🏻♀️🚱,他發現這種遠程方式有著獨特的優勢,能達到許多教育效果。”在疫情期間的研究生組會上📣,胡鈺告訴同學們,疫情期間要做到“一上一下”💂🏿:心情要上去,體重要下來🕐。“從工作狀態來看👆🏿,這幾個月的會議都是以線上方式進行的,不誇張地說,我現在已經喜歡上了這種線上會議的方式❔,最大限度地減少人員移動成本,討論時也簡潔、高效*️⃣。”

不過🥍,他認為課堂教學不等於大學教育,線上授課更不能替代大學教育。總體看,知識性🫷🧑🏻、技能性的學習在網上進行是順暢的。

胡鈺說:“大學對於青年的作用體現在:拓展知識的邊界、合作的邊界與自由的邊界◾️。”從學者到師者,胡鈺一路走來,始終都在為拓展自己的理想與青年的世界而前行。

文中圖片由嘉賓提供