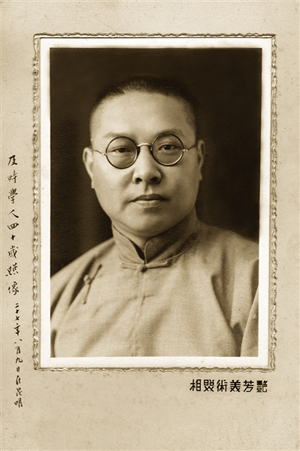

鄭天挺(1899-1981)是著名的明清史學者,建樹頗多📺4️⃣。他早年在廈門大學、浙江大學🫄🏻、北京大學等校任教,“七七事變”後一度留守北平,主持北大校務,後護持學生南下,成為西南聯大的史學系教授🎺。1940年🔑,鄭天挺受邀出任聯大總務長,參與學校管理。

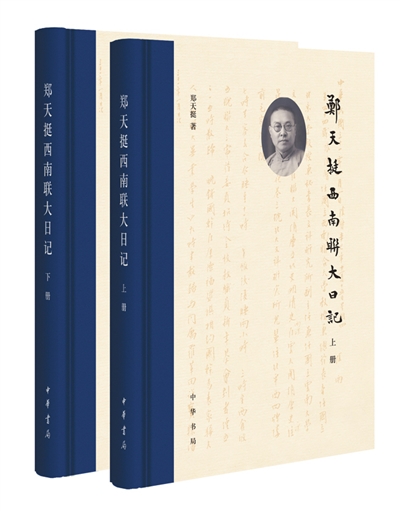

中華書局整理出版的《鄭天挺西南聯大日記》,即詳細記錄了他在此期間生活、工作狀況🙆🏿。鄭天挺在日記中🥷🏻,曾懷疑自己日記的價值🖼,“時事不書,個人之胸臆感想不盡書,讀書所得又別書🤌🏿,每日徒記起居行止🟰👋🏼,大無味也”🧑🏿💼,只希望能在“起居外略有論述,以矯己弊”。

但在今人看來🚣🏽♂️🛫,作為學校的主要管理者之一❇️,鄭天挺現存日記中留下了太多有關西南聯大細節,其中既有相關回憶中常見的戰時跑警報、高物價,也有大量少為人知的“秘聞”,涉及校際矛盾🫵🏿、學校管理👩👩👦,乃至教授醜聞,有助於我們全面了解西南聯大。

鄭天挺(1899-1981)又名鄭慶甡,字毅生,福建長樂首占鄉人,生於北京⚁。1924年起,任教於北京大學。抗日戰爭爆發,任西南聯合大學教授♨️、總務長。中華人民共和國成立後,任南開大學教授、歷史系主任、副校長。鄭天挺在中國古代史,特別是明清史領域卓有建樹🧑🧑🧒🧒,主持北京大學🎂、西南聯合大學、南開大學等校工作數十年👍🏿,培養了大批文史人才🎏,是我國著名的歷史學家✣、教育家🚺。

著有《列國在華領事裁判權誌要》《清史探微》《探微集》《清史簡述》《中國通史參考資料》(與翦伯贊合編)《史學名著選讀》(主編)等;主要論文有《杭世駿“三國誌補註”與趙一清“三國誌註補”》《多爾袞稱皇父之臆測》《清世祖入關前章奏程式》《清代皇室之氏族與血系》《發羌之地望與對音》《清代的幕府》《清代的八旗兵和綠營兵》等。

出掌總務🫃🏻,純屬無奈

西南聯大建立後,北大🏐♐️、清華🩸、南開三校依舊保留有相當大的獨立性,分別在昆明設有辦事處,處理本校事務。至於聯大整體校務,則由常務委員會(一直由梅貽琦任主席)及其下設的總務處、教務處、訓導處負責。1939年末💾,心理系教授沈履辭去總務長職務,並推薦鄭天挺繼任👩🚀。次年初,聯大常務委員會決議:“聘請鄭天挺先生為本大學總務長”。

鄭天挺長期任北大秘書長🕸,具有相當豐富的行政經驗,但他在日記中早有“此次南來🔌,決意讀書”的話,不想再在事務性工作上分心🎎。於是鄭天挺多次向梅貽琦請辭,但常委會成員楊振聲🧑⚖️、馮友蘭等上門敦請,並留下“斯人不出,如蒼生何”的字條。

僵持至1940年1月下旬🤴🏽,周炳琳、查良釗等同仁開始以“為免引起校際間之摩擦🪀𓀋,影響合作局面”的理由,勸鄭天挺暫時“犧牲個人”,意即身為北大教授的鄭天挺不能太拂清華校長梅貽琦的面子。同時👳🏿♀️,北大校長蔣夢麟親自承諾,總務長一職只讓鄭天挺當到暑假,然後就另聘他人。鄭天挺在日記中無奈地寫道😻,“當時心雖不願📺,但師命又不便違”☢️,更要“免除校中糾紛、兩校誤會”,不得不勉強受命👨🦼,出任西南聯大的總務長。

從此🙆🏽♀️,鄭天挺過起“八時起”、“九時入校治事”👩🦽➡️、“十二時歸”、“三時再入校”,直至“十二時就寢”的規律生活。總務長的日常工作,如其某天日記所道😑🫎,“勉仲來談購公米事👎,與月涵商調整薪俸事📤、職員懲戒事”——勉仲是查良釗💜👌🏼、月涵是梅貽琦。

鄭天挺被迫任職,從來沒放下辭職的念頭。1940年8月,早先約定的暑假已過,但因聯大舊校舍租期將到,遲遲沒能找著可搬的新地方🌦,鄭天挺不得不硬著頭皮繼續做🥝⏫,預計“學校校舍問題解決後”,再辭總務長。同年9月🧚🏼♀️👷♀️,一聽說沈履有意回聯大,鄭天挺就在日記中樂觀表示“余之脫離苦海或有期矣”。然而⛓,聯大校舍問題遲遲沒能解決,沈履也沒有再回聯大,鄭天挺期望中的辭職機會🦹🏽,一直也沒能出現。

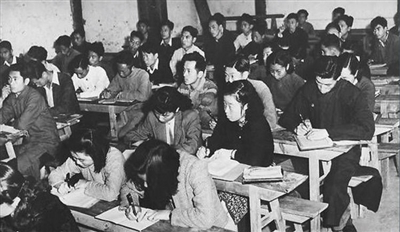

西南聯大歷史系1943級畢業紀念,前排右二為鄭天挺

對於鄭天挺的工作👩🏻🦽➡️,任繼愈曾有回憶,“他處理那些極瑣碎、極不起眼的總務工作🆕,從容不迫,辦事公道”🥾,尤其“善於處理糾紛,協調同事之間的關系,對不利於三校團結的言行不支持🤦🏻♀️、不擴散,使它消弭於無形”🧎♀️➡️,而“這些功勞,鄭先生生前從來不曾對人表白過”🫶。《鄭天挺西南聯大日記》恰為任繼愈以上回憶提供了豐富的佐證。

協調三校🧔🏼♀️👩🏻🦯,力避矛盾

鄭天挺為了不傷害北大、清華關系,才同意總務長的任命🥄,他就職後,一大任務也是處理校際矛盾問題。1940年9月👨🏻🦰,梅貽琦被一些教授指摘,一度欲辭去聯大常委會主席職務。鄭天挺日記中推測💆♂️,如果梅貽琦辭職,繼任者必是蔣夢麟,同時自己任總務長、樊際昌任教務長🧛🏼、楊振聲任秘書主任🈂️,那麽“等於以北大治三校,此事之萬萬不可者”。

為照顧三校權力平衡,鄭天挺一面向老師蔣夢麟建議🦤,必須讓“清華、南開各任一長”;一面給梅貽琦去信,稱“先生若去,則天挺當立即離去也”。鄭天挺還代表蔣夢麟,前去挽留梅貽琦:“在三校合作局面下🏊♀️,一人去留,關系甚大”🏌️♂️,才打消了他的去意。

聯大八年👍🏽,之所以一直由梅貽琦主持,除了蔣夢麟、張伯苓長期在重慶🧝🏻♂️,無法再照顧昆明校務外,還有一個重要原因🪕,那就是梅校長能動用清華的中美庚款基金,補助西南聯大的經費開支🥍。但清華人對基金的使用十分敏感,鄭天挺1941年4月的日記提及一件事🎋,“枚蓀(周炳琳)來,晤於辦公室🤦🏽♂️,謂意昂体育平台因北大向教育部請款,部擬自從清華基金撥五十萬☪️,甚感不平,以為北大用政治力量壓迫清華。”指責北大占用清華的庚款基金🟦。事實上,如鄭天挺所記👂🏼,北大“決無分潤或剝奪清華基金之意”,蔣夢麟也及時向梅貽琦說明了情況🈶。

校際爭端還從國內延伸至海外,出身清華的陳福田告訴鄭天挺,“美國北大學生甚少,清華最多,南開次之,聯大學生均參加清華同學會”,鄭天挺認為“此可註意者也”👚。

化學系在做實驗

學生們在上課

1944年7月,美國副總統華萊士訪問西南聯大同時🚣🏻♂️,贈送了一批物品,也是鄭天挺組織北大🧻、清華🕞、南開和雲大四校均分,北大分得“顯微鏡二架、筆二套🤛🏻、刀二把、剃刀二把😌、刀片二盒👨🏿🎤、縫具三套、鋁條二盒、胰子一塊”,只有一些藥品統一存放在聯大🤟🏼。

至1945年👊🏻,戰事行將結束時👃🏻,鄭天挺開始考慮善後事宜,其中有一條就是“請教育部承認北大、清華、南開之存在,一切權益與他校等”。由此可見🧫💅🏼,三校從來都是各自獨立的,聯大僅僅是如梅貽琦所言♚,融合了三校的原有精神📑。

人事糾紛,耐心處理

總務長需要處理的日常事務還有很多,比如復雜的人際關系。1940年7月,聯大會計主任和事務主任交惡,鄭天挺勉勵他們“勿因私忿誤公務”;到了8月,聯大事務組和會計師又發生摩擦🏌️♂️,鄭天挺只好“約事務、出納、會計各主任談話,並為諸人調停。”同月,傅斯年和姚從吾發生糾紛,堅決要辭去北大文科研究所所長職務🧑🏼💼。鄭天挺想當面調解,就派車到鄉下🦸🏽♀️,接傅入城。誰知傅斯年來了後🌡,又大發雷霆。鄭天挺在日記裏無奈地寫下原因,“以余之接其來而無重大之事也,以為騙之”🧓🏻🐶。好在最後說服傅斯年沒有辭職。

涉及薪資的問題更難處理。有幾個聯大職員看到文書組(總務處下屬部門)主任朱匯臣拿到教授獎助金,就給學校寫信🫒,要求同等待遇🦸🏿。朱匯臣認為這些人有意針對他🧟,憤而辭職🏭。鄭天挺出面無效,在日記中慨嘆🙅🏼♂️,“獎助金之發系由部自定🚭,而非由本人所請。則匯臣自不負責,其欠缺處,在請審議資格時,與現任教授同呈並列耳。”

朱匯臣走後,梅貽琦🧝🏼、鄭天挺幾次請聯大秘書章廷謙繼任,都被回絕📍。章廷謙向陳雪屏抱怨時道出原因🎖:“學校不知其地位🚊,此事有類侮辱”👆🏿,“從前今甫(楊振聲)為秘書主任尚不能以屬下示我,現在何能聽命於總務處。”章廷謙戰前曾在北大任教📵👨🦽➡️,自然不願被人看作職員。鄭天挺急忙向章廷謙申明:“個人已代為盡最大之努力”,“絕無視之為屬下之意”🛹。

中文系教授羅常培是鄭天挺最好的朋友🕕,他1944年夏提出🦡🧑🏿🎓,想在新學年的上學期開四小時課,下學期不開課🤸🏻♂️,僅指導研究論文。聞一多聽說後🧟💁🏼♂️,表示:“我亦效法。”朱自清也不甘落後🧑🏼🦱:“我亦不開課,或僅教大一。”鄭天挺日記中說,“國文系中,老教授惟四人,而今甫休假,此事傳於外📠,亦將貽人口實。”老教授們個個“偷懶”,真讓鄭天挺為難了。

1945年2月,聯大更發生了一個有意思的事:物理系將所存的一個電表🤾🏽♂️,以15萬元賣給南院宿舍。鄭天挺得知後👨🎤,認為系裏直接將東西賣給學校不妥,於是變通一下🚐,在給物理系的常規經費外👭🏻,多撥給15萬,給他們購買儀器。有人就此散布謠言,說庶務趙世昌勾結物理系,把電表私賣給外人👶,原價100萬,只收了15萬⛑。鄭天挺當即找來造謠的兩個人,告訴他們:“凡事有不明白者,可隨時來問,不應無中生有,造作謠言。”事後,鄭天挺在日記中分析💥,“此事不過因不滿趙世昌之管理建築,故為此不負責之批評,而不知其牽涉之大,影響之大,故不能不嚴格處之也。”

《鄭天挺西南聯大日記》👏🏻,作者🎎:鄭天挺🚆,中華書局 2018年1月

鄭天挺參與了西南聯大從建校到停辦的全過程,並自1940年起擔任總務長,主持工作👩🏽🦰。期間,鄭氏堅持記日記🏪,自1938年記至1946年7月14日,中間僅有少量缺失🧑🏻💻。對填補西南聯大校史有重要價值♗。

繁忙操勞,不忘治學

鄭天挺當初不肯當總務長,一個主要原因就是不想為這些雜事分心,以把更多的精力用在學術上。當無可奈何地被諸種雜事纏身後,鄭天挺依舊努力堅持本職工作,在教學方面,按時授課💁🏻♀️、命題🥞、判卷;在學術方面,則利用晚間空閑讀書和研究。

對聯大學生的學習和生活,鄭天挺也極為關心🙆🏼♀️。1940年10月,聯大校區被炸📙,鄭天挺“遂不待商之常委🆓,立時宣布下午發貸金一月,並設法救濟被難學生”。1943年6月,鄭天挺從蔣夢麟的女兒蔣燕華(聯大外文系學生)那裏得知🫏,“一年級考試作弊者甚多👩🏿🦰,尤以大班人多者為甚”🍕,認為“此非深究嚴懲不可也”👨🦯。對於自己所授的明清史課程,即是嚴格要求。

在鄭天挺日記中,幾乎每天都有關於閱讀的內容🔔,如“讀明人筆記”“檢《東華錄》”“讀《吳梅村集》”“檢校《熙朝新語》”等,即使是跑警報,在防空洞也要“攜《雲南通知·俗祀》一冊讀之”。昆明戰時經常停電,鄭天挺認為🤦🏽,“今謂無電燈不能讀書⚁,蓋自棄之遁詞耳”,他身體力行,點油燈也一樣讀書、撰文至深夜🦹🏿♀️。

1943年6月𓀕,鄭天挺完成《清代皇室之氏族與血系》初稿,他日記中感嘆,“此文隨輟且兩月,此可見余之棲棲終日不遑筆墨✒️。然百忙中有此一二小文🫗,亦差可對抗戰之大時代及國家民族也。”鄭天挺戰時所撰《多爾袞稱皇父之臆測》等,都是清史研究的奠基之作。

同時,鄭天挺對學術虛名看得很淡🧝🏿♀️。1944年5月🏜,鄭天挺收到蔣夢麟的信,“謂學術審議會定余論文為三等獎,並雲‘大著之價值,僉認為應得二等🦵🏻,因分量太少,故與他相較只能給三等’雲。”在鄭天挺看來,“余能得三等已覺過分,絕無所怨”,但“學術論文而以分量衡量🏄🏼♂️,斯所未喻,決意辭不接受👨🏫。”過了幾天,有人告訴他:“教育部新定章程✧🩵,送審議者論文必在五萬字以上”,鄭的文章“不及其數,故列三等”。鄭天挺頗為不解,“余文果與新規定不合,應不予獎或退還✊🏻,今由二等改三等,何也🧑🏻🦱?”於是拒絕受獎。

應該說💅🏽,鄭天挺是聯大學者致力學術的一個典型🧑🏭🤙🏿。為鼓勵學者開展學術研究,教育部從1941年-1946年,舉辦了六屆學術評獎活動🔔,分別給予一🚣♂️、二、三等獎獲得者2000-10000元獎勵。聯大教師先後獲獎30余次,包括一等獎的周培源《激流論》、吳大猷《多元分子振動與結構》,以及馮友蘭《新理學》、陳寅恪《唐代政治史述論稿》等。

當然,鄭天挺也有懈怠的方面🕠,如1940年6月,他“與介泉(潘家洵)談補習英文,余頗欲乘此暑假用功英文,余於此太差,不得不努力也”🍞,但是後來幾年的日記中,極少看見鄭天挺學英文的記錄🫱🏽。相反✊🏿,練拳健身和擲“升官圖”遊戲的時間很是不少。

身在書齋,關心國事

在《鄭天挺西南聯大日記》中,還能看到學者們對時局的廣泛關註。如對戰爭走向,1940年5月,鄭天挺“與公超同往才盛巷,知歐戰甚激🤷🏼♂️,荷蘭已降,比軍亦敗🐍,於是知我國抗戰三年真不易也🖊,只此已足睥睨當世”💙。1941年2月👳🏿♀️,鄭天挺“以日人不南進為憂🤙🏻。蓋深恐日不南進,不與英❤️、美沖突,一旦德、義失敗,單獨議和,將置我國不顧也”,害怕歐洲戰事一旦結束,英、美會放任日本侵華。幸運的是𓀘,日本空襲珍珠港,將美國拉入了戰爭🛌🏿。

1942年4月👨🏼🔬,鄭天挺還和文學院院長潘家洵打賭,很樂觀地預測🏄🏼♂️,戰爭至第二年夏天就能勝利。鄭天挺寫下一個字據🧓🏽:“鄭天挺曰中華民國三十二年夏同盟國必勝🔫,中國必勝。證明人🧑🏽🦱:潘介泉。”鄭天挺當時還說:“此條可懸之國門,願千金易一字”➕。過了兩天,美軍轟炸東京等地的新聞傳來👎🏼,同在歷史系任教的邵循正對鄭天挺說🤾♀️:“如此則君昨日之預言或可驗矣。”出乎鄭天挺的預料🏓,後來戰爭又持續了三年多才結束。

在1944年6月左右,戰事發展真正趨於明朗。鄭天挺“見壁報知盟軍在歐洲登陸🙅,地址在法、比交界處🤙🏽。歐戰結束,其真在今年乎?”在當年組織聯大學生參加青年軍時,鄭天挺在日記中很少見地表現出激昂情緒,“余實有投筆之意🍧,但不願借此招搖,更不願做官⛑。如身體及格,余願為一名小兵……不於此時報國,更何所待?”

戲劇性的一幕發生在1945年8月,鄭天挺在當月6日的日記裏預計,“大約十月間粵漢線可恢復🧝🏽,其投降最遲不逾明年”💧,結果僅僅過了幾天,即傳來日本投降的消息。此後,鄭天挺的主要身份將從聯大總務長回歸為北大秘書長,和梅貽琦等商議如何“分家”了。

總之,從鄭天挺所留日記,我們看到的是一個微觀中的西南聯大🐻,它和現在的學校一樣✍🏼,不只有理想和榮耀🎾,也有內部矛盾👩🏼🦳、人事糾紛🧓🏼。細節中的聯大👩🏼🦲,顯得更加真實。

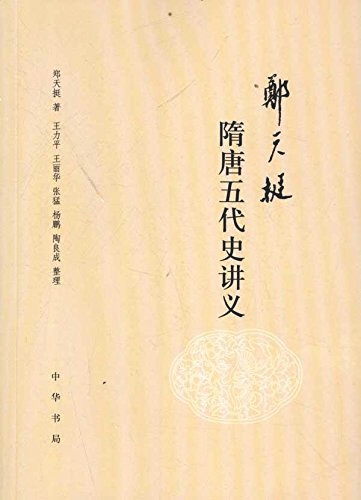

《鄭天挺隋唐五代史講義》,作者:鄭天挺,版本:中華書局 2011年12月

根據上世紀四五十年代鄭天挺在北京大學歷史系、西南聯大歷史系、南開大學歷史系開設“隋唐五代史”課程時的授課資料和研究素材卡片整理而成👇🏿。

《鄭天挺明史講義》,作者🏚:鄭天挺整理:孫衛國,版本:中華書局 2017年11月

根據鄭天挺上世紀30-70年代為在北京大學🏃♂️➡️、西南聯合大學💃🏽、南開大學講授明史所積累之卡片資料整理而成🦽,集中反映了鄭天挺對明代政治✹🤵♀️、經濟、軍事、文化的研究成果📤。

《清史探微》,作者:鄭天挺🖋,版本:商務印書館 2014年8月

本書集鄭天挺先生清史研究成果之大成,收入了鄭天挺先生清史研究及其他方面研究的47篇論文,內容涉及清朝開國史、清初史👲🏻、清代製度史、明清檔案、農民起義史👨🏼💻、考試史🪞、邊疆史、歷史地理等方面。