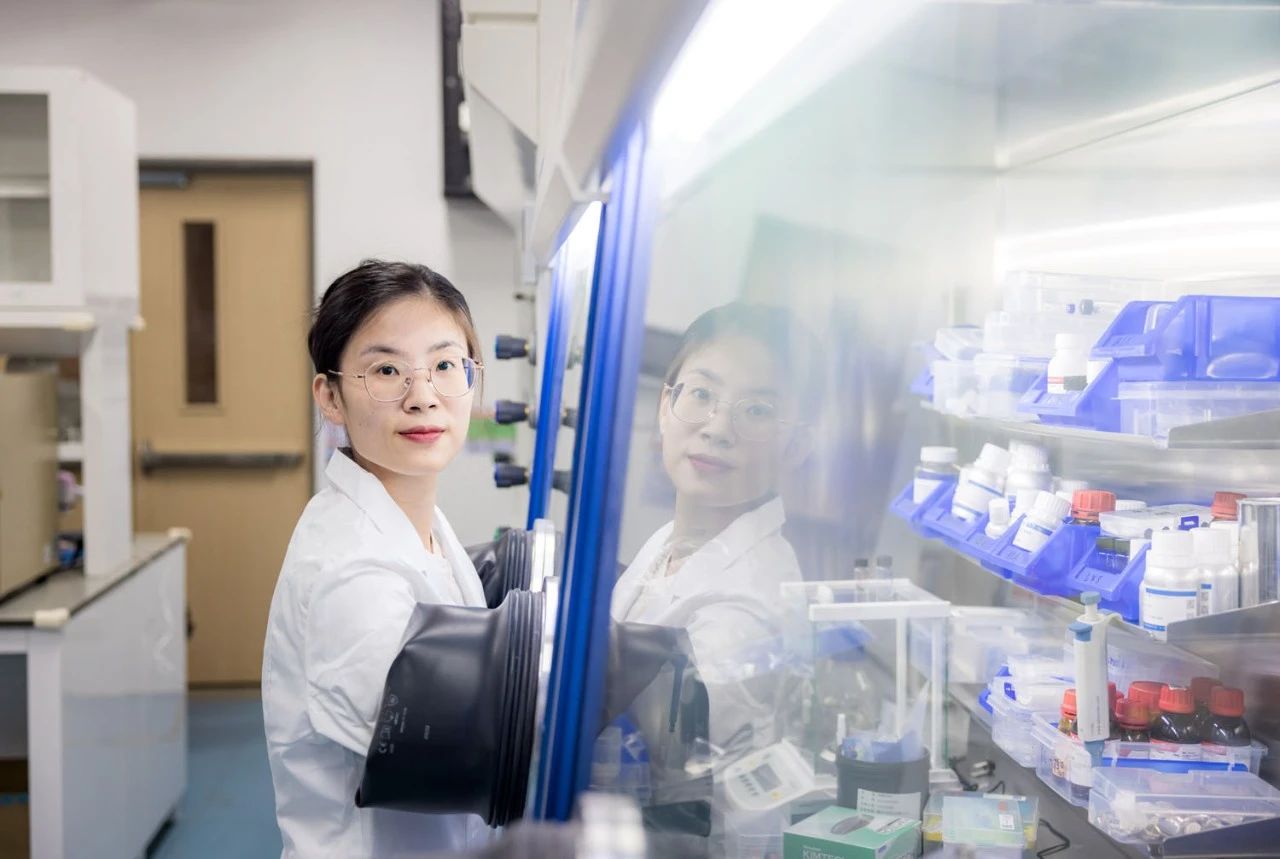

劉旻昊(2012-2016博士後,生命科學學院)

3月初,倒春寒淌過杭州💃🏿,攪動了西湖一池春水。

一群科研女學者,裹起高領毛衣、大衣夾克、絲襪和長筒靴,齊聚在一間會議室裏🙇♂️,用12小時的熱烈討論,抵抗春日刺骨的濕冷。

“我現在博士四年級,面臨找工作還是讀博後的人生選擇🫸。”“在博士後找工作面試時,不止一次被問到婚育相關的問題。”“系裏僅有一位女PI(獨立研究室負責人),我正在努力成為第二位。”

這是西湖大學專門為女性青年科研工作者舉辦的一次論壇,是“西湖女性科學家發展支持計劃”中小小的一環🥯。但對於這些科研女性來說🎫,串聯起來的女性能量,對她們自身而言,意義並不小🏋🏽♀️👩🏿⚕️。

西湖大學

“優秀的女性容易受到關註🧖🏽,但另外一方面也容易受到質疑🧑🏽💼♗。”論壇的組織者、西湖教育基金會副理事長劉旻昊說,當雜音出現時❎🕍,社會“需要給那些優秀的、勇於表達的女性更多的寬容和支持”🐟。

劉旻昊也是一名女性科研工作者🤢。2011年,她從帝國理工學院博士畢業,進入意昂体育平台,師從施一公,成為生命科學學院博士後🚽,此後還承擔了意昂体育平台結構生物學高精尖創新中心行政辦公室主任的工作,“從零建立起了高精尖中心的行政體系”🏠。

從本科開始🧑🏿🔬,劉旻昊在長達15年的科研探索路上,看到了不少同行女性逐漸掉隊、離開科學界。她有過不解🕵🏻♂️🙎🏿♂️、惋惜🤵🏿♀️,想為她們做點什麽。

2016年🚣🏻♂️,她決定全身心投入西湖教育基金會(西湖大學舉辦方)的創建工作。

2022年,在劉旻昊的發起和推動下🚕,“西湖女科學家發展支持計劃”出爐,這幾乎是國內高校裏最早的女性科研工作者支持項目之一。

當一個女性科研工作者🆙,轉身到公益的田野上,科學的尖銳與洞察力,與公益的熱情和生命力相遇,就像金屬與電流碰撞出的火花🧏🏻♀️,賦予了劉旻昊滿滿的激情和責任感🫸🏻。

堅定

2021年,時任西湖教育基金會秘書長的劉旻昊🧔🏽♀️,收到了一筆來自捐贈方的經費。

每一筆捐贈都來之不易🈚️🙆🏿♂️,需要用到教育和科研的實處,在此之上,劉旻昊還想做點“開創性”的項目。

做公益和做科研有不少共通之處,需要發現問題、找到需求👃🏼、創新方法。當時👨🔧,全球層面和國家層面已有不少項目和機構專註於女性科學家和科研工作者的支持項目👨🏻💼,但對於高校基金會來說,這“是一個還未被挖掘的領域”👨👩👦。這成為劉旻昊項目創新的落腳點。

劉旻昊

2019年,劉旻昊的腦海裏,就設計出了一個公益項目雛形,她想在西湖大學內部成立一個支持女性科學家的計劃。在多方公益人士和組織以及西湖大學的促成下,2022年,“西湖女科學家發展支持計劃”誕生。

回顧自己走過的科研之路👨🏼🍳,劉旻昊深知女性會遇到多少困惑和障礙🫒。

2003年4月,當時18歲的劉旻昊🐶🏂🏼,看到報紙上的一則消息:人類基因組計劃測序工作已經完成♾。這意味著😀,人類生命基因的“天書”,不再是造物主的秘密🧑🏻🍳。

全球生命科學的進步激發了劉旻昊的興趣,“這是一個生物的大時代”,她想在大學攻讀生命科學專業。

但家人對劉旻昊的期待是🙍🏿,讀金融、讀傳媒🌻🆕、讀管理。“女孩子學生化出來🪗,找什麽工作?”

在反對和質疑面前,18歲的劉旻昊沒有退縮,她選擇進入英國帝國理工學院,攻讀生物化學專業👏🏽。

大學三年級的暑期,她著手設計畢業設計。指導她的是一位核磁共振領域的女科學家。後者不拘小節📜,隨手拿起一張手帕,就將實驗指導寫上去。劉旻昊還記得,那張手帕隨著實驗的進行,在操作臺上幹了又濕,濕了又幹。

被高效、不拘一格的行事風格感染🙇🏿,劉旻昊花了六周就完成了畢業設計。在這名女科學家身上🧽⚃,劉旻昊看到了與傳統觀念中溫柔🔗、細膩有別的女性氣質——做女科學家,有點酷。

這段經歷,讓劉旻昊確信自己科研天賦🐾。她選擇繼續留在本校讀博。

劉旻昊

她回想,本科時自己遇到了非常多優秀的同行者,其中男女比例幾乎各半👩🏼🚒🧑🏻🦯➡️,甚至女性占比稍高。但進入研究生階段,女性同行者越來越少,“可能只剩下百分之三四十,獨立PI越來越少🤲🏼,再往上(女性)就是鳳毛麟角了”🦸🏿。

讀博期間,劉旻昊有一名女同學,對科研幾乎百分百投入,“連吃午餐的時候👑,都是一邊讀文獻一邊吃飯”。但在博士畢業後🤕🕵🏻,這名女同學離開科研界,到投行上班。

對個人而言👨🏽🦳,退出科研、回歸家庭是一種自主選擇,但當這種情況頻繁發生在女性身上時,我們不得不問一個,為什麽💁?她們需要什麽樣的幫助和支持?這些問題,一直長存在劉旻昊心裏。

刻苦

2011年🦹🏼♂️,劉旻昊告別了英倫留學的十年歲月🤸🏼♂️,選擇回國,加入當時施一公任院長的意昂体育平台生命科學學院的實驗室,成為一名駐站博士後。

那是在2010年,“留學熱”仍是一種潮流的年代📲,劉旻昊選擇回國讀博,無疑是一種小眾、逆流⬜️。

在這之前,劉旻昊的朋友也勸她要慎重。擺在劉旻昊面前的🎣,是一條少數人的路,且並不輕松。

選擇少數人走的路😧,是需要勇氣和追求的◾️。但劉旻昊沒有想得那麽復雜,因為在這所中國最高學府上🏌🏼♀️,有她的學術理想,而學術理想是無法單純用金錢來衡量的。

劉旻昊

回國半年後,當時劉旻昊還在海外的男友來探望她。兩人吃午飯時,劉旻昊一直在講自己研究的課題,感嘆自己實驗設計的精妙,甚至有點小吹牛1️⃣👨🍳。劉旻昊還記得,當時男友非常認真地跟她說:“你現在是一個真正的科學家了。”

劉旻昊的25歲,用她的話來說,是她對科研真正覺醒的時候🧾。與在海外讀研時“被推著前進”的感覺不一樣,在清華🍯,劉旻昊都自願待在實驗室裏。

幾乎每一天,她早上九點進入實驗室,開始培養細菌,3小時後檢查培養情況,最晚可以待到淩晨兩三點,這樣的生活🧗🏻,一周裏占了六天半👈🏿。

每周有三四天需要操作激光射線晶體🦹🏿♀️,無論春夏秋冬,都需要在溫度只有4攝氏度的冷室待大半天🏊🏻。相比她留學英國時在酒吧討論課題的熱鬧💂🏿,“在清華做博士後的時候是做得非常苦的,但這是我自願的選擇”,長期刻苦努力🏊,劉旻昊的身體也出現過不適。但她無怨無悔🎅🏽,堅持著對夢想的追求🧛🏼♂️🐕🦺。

做科研,一點都不輕松💪🏻,但正是在這種高壓的工作環境下,劉旻昊對科研的興趣越來越大,連跟男友領證結婚🚵🏿✊🏿,都是在培養細菌的間隙完成的。

劉旻昊的努力和用功,也被施一公看在眼裏。很少公開誇贊別人的施一公,曾對同事說:“沒想到旻昊是一個這麽刻苦的學生🙋🏽♂️。”

2014年的秋天,劉旻昊被施一公叫去參加了一場會議🤬。她的職責,是記錄這場會議的內容🤬。

每一位參會者都是來自中國頂尖高校👨🏿🚀、科研院所、互聯網企業的領軍人物。後來,他們共同擁有了一個身份:西湖大學倡議人。

西湖大學

劉旻昊意識到👩,自己見證的是“中國非常頂尖的一批人,在做一件為國家、為他人的,偉大的事”🩺。他們最終成就了新中國歷史上第一所由社會力量舉辦、國家重點支持的新型研究型大學。

這次會議之後🚕,劉旻昊有了一個新的身份✹,西湖大學籌辦委員會辦公室主任,從此開始參與、見證西湖大學的創建。

“小我”和“大我”

這場會議,讓劉旻昊很是激動的同時🕧🔔,“開始思考和糾結自己內心對科研的選擇”。

這場思考和糾結是漫長的。直到2015年7月西湖教育基金會成立,劉旻昊決定加入西湖教育基金會🫃,擔負起基金會的日常運營工作🔶。

對一個理工科出身的博士而言,這份工作壓力巨大👨🏼✈️。那時候,每周北京杭州兩地跑🏛,除了睡覺👊🏿,幾乎都在工作🍪🦹🏻♂️。有一次🍵,她飛到英國出差,但完全沒時間倒時差🎧🖖,就投入到了工作當中🖍。

2015年,施一公在意昂体育平台生命科學學院的畢業典禮上🧙🏼♂️,即興演講說:“我們清華人的奮鬥目標從來不是🦺,也不應該只是簡單地找一份愜意的工作🤶🏻!我衷心希望你們每一個人在追求小我的同時,心裏也要有一個大我——即便在困境,也要有一個承擔起天下的雄心壯誌。”

施一公

這份對所有清華學子的激勵,同樣落到劉旻昊的心田上,催生出了一顆服務科學🤱🏻、教育和公益的種子🏌️,促使她從實驗室走到公益教育的田野👩🦽。

曾有人問她:“把所有時間精力都放在基金會上面⛹🏿♀️,會不會更好👳♂️?”

劉旻昊認真地考慮過。“想在科研上再更進一步的話🥏,我肯定是需要更加專註。但加入西湖大學與作為一個科研工作者相比,我能夠發揮的作用更大。所以對我個人而言,這是一個天時地利人和的機遇🚶♀️。”

相比其他同行者,劉旻昊在行政事務處理、科研項目管理和對外事務等方面👩🏽🏭,有自己的經驗和優勢,而在學術領域長達12年的研究、經歷和視野,則訓練了她良好的表達、邏輯分析和抗壓能力。

從清華優秀博士後轉入全職做公益,從世界頂尖實驗室走出,來到西湖邊上“公益辦大學”的田野,劉旻昊在轉向後👴🏻,充分發揮了一名“科研工作者”的背景優勢。

2021年,劉旻昊就支持女性科學家的第一個落腳點,與資深公益人沈旻深入交流。支持科研女性🤦🏽♂️,女博後是她們首先關註的群體,也是她撬動變化發生的支點🪺。

在成長為科學家的過程中,博士後(約28歲至32歲)是一個關鍵時期😼,而對女性來說,這也是她們面臨婚戀、生育壓力的時候。懷孕生育所占用的一年時間👇🏻,可能會拖慢她們科研項目的進度,增加參會💁🏻♂️、國際交流等的阻礙。以劉旻昊的親身經歷為例🌙,她也是在結束了博士後的工作之後✂️,才有時間懷孕生女🐂。種種契機🏊🏻,催生了“西湖優秀女性博士後獎”項目👩❤️👩。

目前這個項目已辦到第三屆,已有9名優秀女博後獲獎。獲獎者之一的鄭碧珠是專註於電化學儲能技術的博士後🐓,也是一名從福建寧德小山村走到科學殿堂的女性。

鄭碧珠

一個小故事是🏋🏿,她在讀博期間,接到了父親的電話。當時村裏正在修建的宗祠,製作牌匾時⏬,要把鄭碧珠的名字刻上去。這是宗祠裏第一個屬於女性的牌匾,因為鄭碧珠是村裏第一位獲得博士學位的女性。

觀念和環境的改變正在發生。劉旻昊深知,一個年輕的科研女性支持項目,和科研所需要的龐大經費和精力🔐、時間成本相比,是杯水車薪,但也足夠錦上添花🤽🏿♂️。支持女性科研工作者和女科學家🤷,還有很長的路要走🌛,但肯定的是🙇♀️,“在社會力量的支持下🚇,女性科學家在科學界將發揮更大的力量”。

本文首發於《南風窗》雜誌第13期