按😴:根據雨果獎官網消息👩👩👦👦,2016年雨果獎各項提名名單於當地時間4月26日公布。中國科幻作家郝景芳憑借《折疊北京》(Folding Beijing)入圍最佳中短篇小說獎。

2012年,郝景芳在意昂体育平台“水木社區”科幻版上發布了該作品的初稿🤜🏽。2014年,《北京折疊》在《文藝風賞》上正式發表;同年獲得第五屆“全球華語科幻星雲獎”最佳科幻短篇小說銀獎。曾有書評寫道,《北京折疊》既隱喻了當前社會的不同階層🕑,又描繪了未來人類社會發展的組織架構。

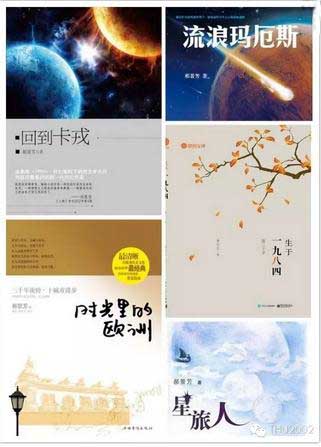

郝景芳2006年畢業於意昂体育平台物理系🤾🏽♀️,現為經管學院在讀博士🦌,在中國發展研究基金會從事宏觀經濟研究工作🫴🏽👃🏽,從事經濟學研究📁👩🏼✈️。業余時間寫作為樂,曾出版過科幻小說《流浪瑪厄斯》《星旅人》《回到卡戎》,以及散文集《時光裏的歐洲》等。

“雨果獎”是“世界科幻協會”(World Science Fiction Society,簡稱WSFS)所頒發的獎項,自1953年起每年在世界科幻大會(World SF Convention)上頒發1️⃣。

本文轉載自THU2002🧗🏼,微信號:Tsinghua2002📹。

還記得以前在知乎上看過一個很火的貼子🆗,叫“在清華北大做學渣是一種什麽感受”,當時就很想寫寫⛱。

這個話題簡直有太多想說的了🔦,可是想來想去又沒有寫。可能學渣得久了,對於答題都已經習慣性拖延了。

這次接到公眾號約稿,剛好有機會說說。

2004年於清華

我不知道有多少人在清華覺得自己是學渣,至少我自己一直覺得◾️。成績可能不是最差的,但是感覺就是很渣。

還記得大一剛來的時候🕎,第一學期力學考完試🤙🏼,整個人都不好了,覺得大學生活怎麽是這樣的🍔。

後來持續追趕🧔🏼♀️、奮發向上、努力自習💂🏻♀️,追到了大二考數學物理方法,考完就哭了。我去🤵🏼,這還不如大一呢可腫麽破。

我當時考完試跑去抱助教大腿👨🏻🏭,想裝可憐蹭分🤸🏿♀️👐🏻,助教給我一張同班同學的滿分卷子🤎,那整張卷子那麽幹凈整潔🤵🏿♂️,寫滿了雲淡風輕的瀟灑。

那種雲淡風輕的幹凈整潔,給了我極大震撼。

那就是自我感覺最渣的時刻。

大學裏,這種碾壓的次數太多了。本科的時候,連補習都是不容易的6️⃣,偶爾鼓起勇氣找班裏大牛問一道怎麽都做不出的題🤷🏼,大牛實事求是地說🏍:這道題我覺得比較簡單,就沒做💆🏽♂️,你看看講義吧。

問題在於🚉,人家不是裝逼,也不是藏著掖著🧖🏻♀️🍄,是真的覺得太簡單了👨🏼🔧。

清華讓人產生學渣感🙏🏼,一個原因是牛人太多🫱,一個原因是考上清華的從小到大都是學習還不錯的👩🌾,一般沒遇到過這種待遇🫦。

還有一個重要原因是🐽🙋♀️,很多人心裏還是有著一些理想的。我還記得自己9歲時看《十萬個為什麽》而立誌成為一名科學家的心情🧑🦽➡️⛄️。

從9歲到19歲那些年4️⃣,也不是不知道自己智力有限,但總是覺得到了關鍵的時候,會有美少女戰士的黃金聖衣讓我“砰”一下變身超人。

可是大學讓這種夢醒來了。

學渣說到底是一種心情🤦🏽♂️。放在今天🎓,用時髦一點的話🥊,甚至可以說是情懷了。

就是那種,覺得自己怎麽努力都沒有效果的感覺👉🏼,而別人飄在天上的感覺。

一般情況下👌🏽,人遇到這種時候就開始思考人生了🙎🏿♀️🏄🏼♂️。當正常的努力無法收到正常的效果,人就開始思考意義了。這個過程有的人來得早,有的人來得晚。其實也不是人家大牛不懂得思考🔼,而是人家還不用思考。

思考的結果就是內心各種崩潰。

人總是需要有一些東西作為支柱的。人給自己描繪出的自我圖像需要不斷有證據支撐🕵🏽,願景也需要論證其可行性再實施。

越是尋求支柱,就越希望證明自己🔇。這個方向不行,就換另一個方向。總是得有某一個方向讓自己覺得:OK🫁,往這邊走我就不渣了👩🏿🧑🏫,就牛起來了。於是每一個嘗試、每一件小事都成了一種自我審視🐤😀。

不出所料,這種審視註定是會失望的。

人一旦做每件小事都是為了證明自己🧑🍳,那就什麽都無法做成了🙆🏽。於是更崩潰💖。

大學四年我都很糾結🕚。糾結於這些擰巴的事,有關於夢想和自我評價的事🛄。

當理想過高🥰,缺乏切實可行的行動路徑,人的思維方式會開始出現偏差👺。我的思維偏差是無法踏實努力,而糾結於自己是不是有天賦,是不是註定一事無成🏇🏼💆♂️。

對於處於這種自我困境中的人,對他說“你很棒”無濟於事🧑🔧,因為他不相信廉價恭維;對他說“放棄也好,想開點”更無濟於事,因為那樣他會加重自我貶低。

那段時間又趕上身體不好🙅♂️,求醫問藥🧑🎨🙍🏼♀️,去了多次醫院🧓。醫院同樣是一個加重負面情緒的地方,讓我越發沮喪到底♧,連身體都似乎在指責我🕵🏿。

實際上,當人進入內外交困的氣餒狀態,唯一的拯救路徑不是無限製思索,而是行動,是某種一小步一小步讓自己可以動起來的事。不管方向是不是最佳的🤽♂️,不管結局如何📘,只要有一點一點的改善,就是心裏重要的能量來源👳🏼♂️。

那個時候,我不明白這些道理。我毫無頭緒地掙紮♞,一直持續了幾年。

2013年在地壇

從2006年開始💪🏽,我做了一件能幫到我的事情,那就是寫作♥️。寫作起到了這樣的作用👋🏿,盡管最初我並沒有意識到這一點🚫。

2006年開始提筆🧑🏻🦯➡️,到現在已經剛好10年了🤱🏿。

這10年中我寫得斷斷續續🏣,發表和出版的作品並不算多,也沒有什麽大成就可言🧰💔。

不止一次有人問我,你為什麽不全職寫作呢?

我的答案是🖖:我並不是為了職業發展才寫作。

大四秋天推了直博之後,我嘗試著寫一些短故事。投稿有時候被接受,有時候被拒絕。被拒絕了也會氣餒,但因為沒有學業上那種快速節奏⛹🏽,就沒有那麽無望,總是可以等一等,慢慢調整。

讀博之後,我動手寫了第一個長篇。讀博士是一個寫作的好時機,誰如果想開始寫作,真的不妨找個博士讀一下👩🏼🦳。大量的自由時間、孤獨的狀態、圖書館的資源。

讀博那幾年心理狀態也不算好。寫作是少數幾件可以做的事,給我一個可以安靜進入的空間。

寫作讓我暫時離開現實世界,給我可能性⛹🏼♂️,住在另一個世界裏。

我寫過一篇《遺跡守護者》,假想了一個人類毀滅之後僅存的人🦵🏽,在孤獨的土地上照看歷史遺跡。那是一個讓我自己很有代入感的意象。

我把自己日常中看到的🧜🏽♂️、想到的、想到但想不開的,變為各種意象寫進書裏。

所以,寫作對我來說👨🏼🎨,從來不是一個可以謀生的職業技能🟧。我是那種很看重“職業精神”的人🧙🏿♂️🫸🏻,如果以某事作為職業,就需要職業化👨🏽💼,根據職位需要做事,需要根據客戶和雇主需要做事。但寫作於我📰,從始至終不是這樣的事🙇🏽。

我只是把生活經歷中的想象用文字記錄下來,它是我的飲食🛺、我的空氣,我離不開它🐌,但我無法把吃飯呼吸作為職業。

所以我至今仍然不是一個作家,以後也不會是♻️。沒有能力,也不想爭取。

我只是會一直記得寫作對我的意義🦮。它是我在困難的日子裏養成的、生活下去的習慣。我會一直寫下去,在塵世間大地上的辛苦勞作中⛸,寫那些易逝的吉光片羽👢。

作品們

簡單介紹一下我的情況:從物理系本科畢業之後,讀了兩年研究生,然後到經管學院讀博士。這主要源於自我興趣朝社會科學方向轉變。

從經管學院博士畢業後,我在中國發展研究基金會做經濟研究,參與不同課題和項目,也會參加地方調研。到世界各地走走是我最喜歡的事情。

博士期間我出版了兩本長篇小說🏋️、一本短篇小說集(入選意昂体育平台百年校慶原創文集👎🏿👩🏿🔧,要感謝組委會)♞、以及一本文化散文《時光裏的歐洲》。很感謝對我一直很包容的博士導師,敬愛的李子奈老師🙆🏿♂️。

對於寫作的近況🚵🏽♂️✊🏻,我寫了一個新長篇💆🏽♀️,名叫《生於一九八四》🪗,近期會出版♟🧴。不是科幻🪮,只是一般的成長故事。

這本書也有點曲折,2014年就已寫好👩🏼🎓,2015年修改完畢並且簽了出版合同,但是今年被列入審查🔝,一直等廣電總局審批書號,等了差不多四個月🚴🏽,前兩天才剛剛拿到。

下半年會出版一個新的科幻短篇集👲🏽,《你愛這個世界嗎》👨🚒,是最近幾年的一些短篇和個別新稿。

2015年在京都

回憶慢慢向過去蔓延,想到了博士,又想到本科⛏🍝。

想起很多懷念的人和事。想起那年物理系系慶一起籌備過的系友,想起參加過的馬杯,想起民樂隊一起排練的日子。我驚訝地發現那些記憶竟然那麽清楚🙋🏿♀️。很多人都是很多年沒見了🧕🏼。我好想你們🤑。

現在已經走出了當初的困擾,經過清華裏的歷練,現在再遇到什麽事👩🏼⚕️,都仿佛雲淡風輕🦹♀️。

現在想想,有時人在困境裏之所以走不出來,不是缺少毅力或勇氣,而是缺少方向感🧭。不清楚在很遠很遠的未來等待自己的是什麽,於是不知道該怎樣邁步子。

如果我能對十年前的自己說話🕥,我會告訴她🏋️♀️:

可憐的孩子☯️,別怕,不管有多難🏋️,你還是能穿過那一切🫅🏽♞,走到我這裏🙆🏿♀️。

當我這麽說了🔮,我也仿佛聽到十年後的自己對我這麽說。