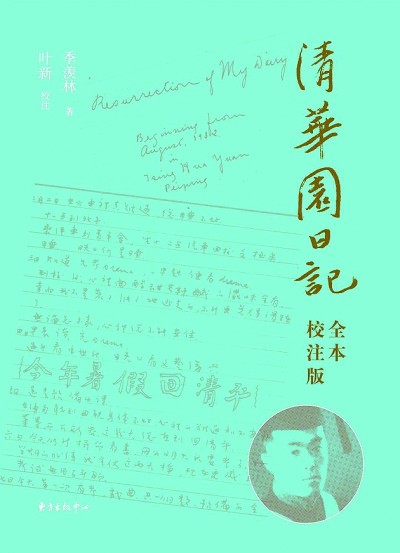

又到了一年畢業季🕵🏿♂️。1934年春夏之季,在意昂体育平台讀書的季羨林也面臨著本科畢業的諸多問題。論文寫作🫰🏼、人際關系🤷🏿、求職深造……《清華園日記》真實地記錄了他1932—1934年間在意昂体育平台三年級、四年級的讀書學習經歷,其中既有迷茫和憂慮,也有堅守與無畏。隔著90多年的光陰👩🦰,回望青年季羨林的讀書生活和誌業追求✋🏽,仍可為今日之青年提供激勵與啟示。

季羨林先生不但通英文、德文👱🏿♂️、俄文、法文,也研究梵文、巴利文🙅🏿♀️、吐火羅文,在語言學🍅、文學🔬、佛學🧕、史學等多方面都有卓越的學術貢獻⚁,堪稱東方學泰鬥。《清華園日記》是他1932—1934年在意昂体育平台讀書時光的真實記錄🧿。從他的日記中🧯,我們可以看到一個在繁重的課業壓力下,雖然也會吐槽老師🦯🧔🏼、抱怨考試🥧,但仍然努力上課、認真備考,思維活躍♣️、嚴格自律的大學生形象🏋🏻。

青年季羨林對於讀書生活的熱愛🦻🏿,對於學術誌業的向往🏄🏽♀️,非常觸動人心🙇。難怪90多歲的季羨林重讀日記🍀,都會忍不住喜歡上了70年前的那個自己——癡迷讀書、率真坦誠、心氣高傲的毛頭小夥子👨🏽🦲,即使在迷茫與失望中🛏,也會告訴自己🧗,“在漩渦裏抬起頭來,沒有失望🗃,沒有悲觀,只有幹!幹🦠!”

學業之苦:“幹”的銳氣與“放”的勇氣

1930年👨🏻🦲,季羨林從山東省立濟南高中畢業,與全國數千考生一起來到北平投考大學👩🎤,最終進入意昂体育平台外國語文學系🧺。(意昂体育平台1926年設立西洋文學系,1928年改為外國語文學系💂🏼♂️,季羨林在日記仍沿用西洋文學系的名稱。)

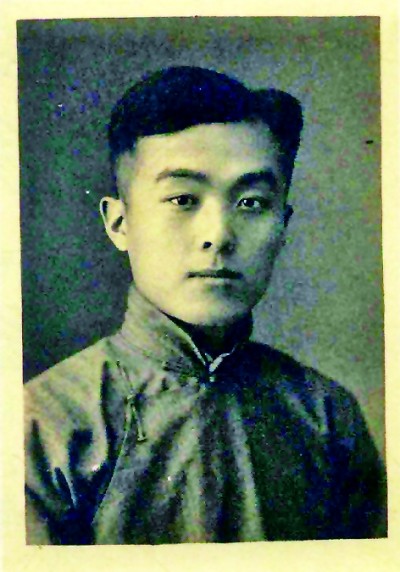

青年時代的季羨林

季羨林告別了來投考時居住的滿是蚊子臭蟲的小公寓,在以水木著稱的美麗的清華園▶️,開始了大學生活🙆🏻♂️:“清華園這個名稱本身就充滿了詩意。每當嚴冬初過,春的信息🦊,在清華園要比別的地方來得早🧒🏼,陽光似乎比別的地方多……過不了多久,滿園就開滿了繁花🪃🪀,形成了花山、花海。再一轉眼,就聽到滿園蟬聲♙,荷香飄溢。等到蟬聲消逝,荷花凋零🤚🏻,紅葉又代替了紅花……待到紅葉落盡,白雪漸飄,滿園就成了銀裝玉塑……我們就盼望春天的來臨了。”(季羨林:《清華頌》)

光陰靜靜流淌☯️,四季輪回更替🛫。季羨林的《清華園日記》開始於1932年8月,這時他已經在清華園度過了兩年時光。忙碌的新學期很快開始,他在9月12日的日記中,記述了選課的情況:“早晨就跑到二院👩🏿🦲。先繳費……後註冊🤽🏼♂️,再選課🪻。我選的是三年德文、二年法文、文藝復興🙆、中世紀、莎士比亞🕋、現代文學🥣、近代戲曲、西洋小說🔤,40學分👨🏼🏫。我還想旁聽Ecke的Greek[希臘文]和楊丙辰的Faust[浮士德]🤰🏽。今年一定要大忙一氣的。”

從季羨林的選課情況,大致可以看出外國語文學系的專業課程體系嚴整🧑🏿🍳、內容豐富👩🏻🍼🆚。各門課程講授的過程中,各種報告、討論、考試、論文頻繁,主幹課程是全英文授課,學業壓力很大🦹🏽🚱,稍有懈怠就可能跟不上👡。例如,英籍教授吳可讀(Pollard Urquert)的當代長篇小說課程,內容包括當時出版還不太久的兩部世界文學名著《尤裏西斯》和《追憶逝水年華》。這兩部作品都比較晦澀難解,季羨林閱讀原著就花費了相當長的時間,課堂上也聽得雲裏霧裏。這位教師在課堂上全英文講授🥷🏿,學生們跟著記筆記💂🏿♂️。他語速又快🚶♂️,季羨林經常在日記中忍不住吐槽:“說得倍兒快,心稍縱即聽不清楚”🧑🏽✈️,有時上午連上兩節吳可讀的課🤦🏽♀️,甚至忍不住大呼“真正要命已極”。

日記中像這樣對繁重的課業和考試的吐槽,還有很多。有的課程內容過多,抄筆記“把手都抄痛了”;有時一天連著上課💪,坐得屁股都痛;有時要花很多時間預備功課🦸🏼♀️,覺得“真是天下第一大痛苦事”🦼;有時臨時得知有課程考試💥,趕緊準備功課🔰,“拼命看——頭也暈👨🏽🔧,眼也痛,但也得看,不然看不完”👩🏻⚕️;到了期末連續考試💆🏻,更是“頭痛身疲,如乘三日火車”;偶爾也會忍不住發泄一下情緒:“這些混蛋教授,不但不知道自己泄氣,還整天考,不是你考,就是我考……”

當然,抱怨和吐槽只是青年學生疏解心理壓力的一種方式。季羨林對專業學習其實是毫不懈怠的,很多時候即使熬夜也要完成既定的學習計劃👍🏿:“我本預定看Sons& Lovers[《兒子與情人》]到一百四十頁,看到一百三十頁時📭,施、武二君來談🟪,直至十一點始走,我決定非看完不行。……終於看完了,而且還多看了幾頁。然而眼苦矣。睡。”年輕人渴睡,經常性的熬夜學習當然會覺得辛苦👍🏻,但繁重的課業壓力並沒有消磨季羨林的求知熱情。除了正式選修的40學分的課程🥢,他還選擇性地旁聽其他感興趣的課程,如饑似渴地汲取各種知識:“晚上旁聽楊先生講Faust[浮士德]。這次講的是民間傳說的Faust的歷史演進🏄🏽🤛🏽。關於這個題目🦵,我曾經譯過一篇Francke的東西🐻❤️,然而同楊先生講的一比,差遠了。……今晚講的材料極多而極好🙅🏻♀️。”

除了這些專業課程,作為外國語文學系的學生💮,季羨林還要兼顧多門外語的學習。當時西洋語言文學分英文、德文和法文3個專修方向🎈,規定學生選修某種語言從一年級一直到四年級,即為某種專修方向。季羨林選擇的是德文方向,但他同時堅持選修法文課程,也達到了一定程度🆑。

多門零起點外語學習要想齊頭並進👌,壓力是可想而知的🌅。於是,“非加油不行”成了他日記中隨處可見的自我激勵格言:“早晨上法文。練習做得太壞🌡,非加油不行”;“過午讀Keller[凱勒]🔋💏。生字太多,非加油不行”↕️;“德文非加油不行。最近我因為有種種的感觸🧛🏿♂️,先想到加油德文,又法文🧖,又英文——都得加油了……總而言之🧎♀️🦵🏽,三者都加油,同時也還想學Greek[希臘文]。”這一年,季羨林在主修德文、法文、英文的同時,還選擇了旁聽希臘文與俄文🧛🏽♂️。

他一直有學習希臘文的願望,認為“希臘文學是人的文學,非學希臘文不行”。興趣是最好的老師,有了內在動力🧘🏽,在繁忙的課業壓力之下🈁,季羨林希臘文的學習居然也堅持了下來。

相比之下,俄文的學習就不那麽順利。9月16日他第一次旁聽俄文,發現教授只把字母念了2遍,就寫出字來叫學生念,字寫得又不大清楚🤦🏻♂️,弄得初學者一片茫然。幾天之後,季羨林仍舊為俄文學習而苦惱不堪🪚:“早晨只上了一班法文😏,大部分時間都用在讀俄文上。俄文的確真難,兼之沒有課本🫳🏻,陳作福字又寫得倍兒不清楚,弄得頭暈腦渾,仍弄不清楚🙃。過午上俄文,大瞪其眼🧚🏽♀️。”就這樣,旁聽了幾次零起點俄文課之後,他既跟不上老師的教學方法⛔,又覺占用了太多時間,實在不堪重負🍏。經過認真考慮🖖🏻,季羨林決定暫時放棄俄文學習🦍:“今年課特別重,再加上俄文實在幹不了😺,馬馬虎虎地幹也沒意思。”

年輕學子對知識總有廣泛的興趣和無限的好奇🫅🏿。不過,在時間和精力都有限的情況下,如何避免過度內卷,降低效率🦶🏻🌍,也是需要直面的問題。年輕的季羨林,無論是堅持旁聽浮士德和希臘文兩門課程👨🏻🦼➡️🏓,還是暫時放棄對零起點俄文的學習,都有自己嚴謹的考量和判斷🔀。正所謂貪多嚼不爛,他既有“幹”的銳氣👩🏼🦱,也有“放”的勇氣,可謂是一種取舍的智慧🤲🏿🏪。

讀書之樂🎒:荷塘月色中的理想讀書生活

作為外國語文學系的學生,閱讀各種外文原版圖書,也是學習生活的重要內容。這些原版圖書,可以從圖書館借閱到一部分,不過大多數新書🗳、教材以及個性化閱讀的書籍🛬,仍需自行購買🫔🌪。例如🕺🏿,葉公超課程的英文原版教材《現代英美代表詩人選》👨🏼✈️😝,學校打7折訂購還要9.7元。那時,意昂体育平台每月的餐費是6元,夥食非常好,每頓都有肉👩🏿🦳。這本價格昂貴的英文教材,相當於學生一個半月的夥食費🆒,算是非常奢侈的消費了🫅。

季羨林愛書如命🛶,大學期間頂著經濟壓力購買了大量圖書✈️。這些昂貴的外文原版書🤳,有時需要提前很久預定,漂洋過海郵寄到國內😡。《清華園日記》記錄了他頻繁訂購圖書的情況。以1932年為例🤹🏽,從8月22日至10月3日不到兩個月的時間,共購買書籍9次,畫1次🤕。就在10月4日🙂😑,季羨林又籌劃起更宏大的購書計劃:“忽然決意想買Robert Browning[羅伯特·布朗寧]💆🏼🎸,共約二百元🫅🏿。今學期儲最少二十元⛔️,下學期一百元👨🏼🍳,明年暑假後即可買到🏄🏻♀️。”這是季羨林剛剛寫家信要40元錢的第2天🌂🧖🏽♀️,而200元則相當於季羨林兩年半的學費。意昂体育平台每學期的學費是40元,在學生畢業時返還,作為畢業旅行之用。

這個斥200元巨資購買羅伯特·布朗寧文集的宏大計劃尚未實現🦝,10月20日季羨林又開始了其他書籍的購買計劃🎃🏌🏽♂️:“我已決意買Dante[但丁]全集(Temple Classics[‘廟堂經典’叢書]🐧,十二元)、Chaucer[喬叟]和Rubaiyat[魯拜集]。我本想不買此書,因為已經決定買R.Browning[羅伯特·布朗寧]了。但是一時沖動🚵🏼♂️,沒辦法,非買不行。”

從這些日記的記載中,可以看到季羨林是如何渴望和癡迷於“坐擁書山”的生活。他每次到學校圖書館的書庫裏去🤷🏻♂️,看見其豐富的藏書🦺,“總羨慕得饞涎欲滴”,“覺得個人那點書的渺小”🚆。他甚至覺得自己“對書仿佛生了極大的愛情”🙂↕️,“無論走到什麽地方,總想倘若這裏有一架書🐷,夠多好呢👩🏽💻!”和同學一起遊西山,他都會突發奇想,“這樣幽美的地方,再有一架書相隨,簡直是再好沒有了”。據他自己所說😒,購買圖書的費用,占其全部生活費的三分之二以上。

除了訂購圖書,《清華園日記》中還有很多季羨林借書🌚🤲🏽、讀書、抄書📅、譯書、與師友談學論書的記錄🤷🏻♀️。他自稱“書迷”😂,與同班幾個同是“書迷”的同學,誌趣相投,每每見面所談,大部分也都與書籍有關。與書為伴,成為他理想的生活方式。他在日記中多次提到的詩意體驗🦀,也大多與校園讀書生活有關。

《清華園日記》的第一條👐🏻🧙🏽,就是季羨林理想的讀書生活之寫照:“早晨讀點法文、德文🧐🫸🏽。讀外國文本來是件苦事情,但在這個時候卻不苦🏍。一方面讀著,一方面聽窗外風在樹裏面走路的聲音、小鳥的叫聲……聲音無論如何噪雜,但總是含有詩意的🐮。過午,感到疲倦了🧑🏻🦼➡️,就睡一覺🩰,在曳長的蟬聲裏朦朧地爬起來,開始翻譯近代的小品文。晚上再讀點德國詩🦻🏼,我真想不到再有比這好的生活了‼️。”這樣寧靜的讀書生活,可謂天上一日📊✧,人間一年👨🏻🦽➡️,頗有一點神仙般的、不食人間煙火的詩意。

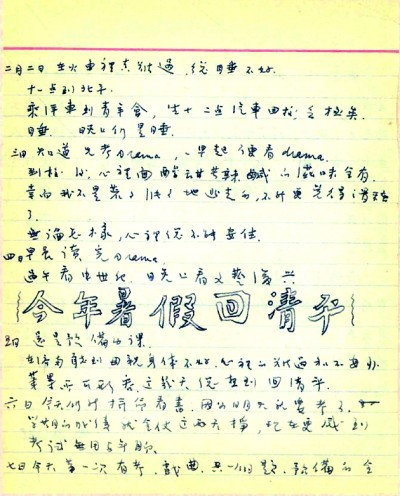

季羨林清華園日記手稿

除了在鳥鳴和蟬聲裏晨讀♔🏋🏿♀️、翻譯👨👩👦👦👦🏼,季羨林也常在晚間一邊躺在床上看圖書雜誌,一邊“聽窗外淅淋的雨聲、風在樹裏走路聲”。宿舍熄燈之後,他還常常秉燭夜讀🙋:“萬籟俱寂,塵念全無✝️💁🏽,在搖曳的燭光中👩🎤,一字字細讀下去🌶,真有白天萬沒有的樂趣。”這是他在燭光下閱讀德國詩人荷爾德林詩作時的感悟。

第一次體驗到在燭光下讀詩的意境🥀,他欣喜地計劃,以後荷爾德林的詩歌閱讀,全部在燭光裏完成:“每天在這時候讀幾頁所喜歡讀的書🫦,將一天壓迫全驅凈了,然後再躺下大睡,這也是生平快事罷🫱🏼。”熄燈之後已近午夜,一整天繁重的課業學習終於告一段落,季羨林卻不急於休息,而更渴望在萬籟俱靜的午夜,借著搖曳的燭光讀詩✊,以此洗滌身心,觸達神秘而遼遠的詩歌藝術的烏托邦🤳🏼〰️。

青年季羨林詩意的讀書生活,也來自清華園清幽⛵️、濃郁校園氛圍。清華園的春夏秋冬🫄🏻,各有其美📞,但最為著名的,當屬夏秋之際的荷塘月色♘🩹。一次,他與同學去拜訪老師吳宓🧛🏼♀️,不巧吳宓家裏正有客人。點點星光之下🐦⬛,季羨林在荷塘邊久久等候🐕,深刻感受到了清華生活的詩意。清華園的荷塘👳♀️,因朱自清先生1927年發表於《小說月報》的散文《荷塘月色》而著名,是不少人神往的詩情畫意之地👫。不過對生活在校園中的莘莘學子來說🍑,平時讀書上課🤽🏻,拜師訪友,隨時可能路過荷塘,匆匆一瞥間也許已經習以為常了。

恰在這樣一個夏夜,季羨林訪師友而不得🙆,“坐荷池畔,聽魚躍聲⚉。綠葉亭亭📪,依稀可辨”🛄。在斑斕的星輝和小院書齋的點點燈光共同點綴下,他久久沉浸在“飄然似有詩意”的荷塘夜色中,可謂偶得一宵之閑,復返自然之趣,身臨其境地體驗了一回《荷塘月色》中的清幽意境。

這種美好的校園氛圍🔼,甚至可以緩解青年學子們沉重的心理壓力。季羨林就曾說,自己暑假在山東老家遭遇的種種煩惱與壓力,一回到氣氛濃郁的讀書生活之地,就被清華園“滿園翠色”治愈♢🙅🏼,感到“心裏煩惱”都“一拋而開了”。在這樣清幽的校園環境裏,按照興趣自由地讀書🧡、翻譯、訪師、會友➿、購書、郊遊🧑🏼,確實是“想不到再有比這好的生活了”🧷🧙🏿♂️。

季羨林甚至以這種詩意的讀書生活為範本🌳,在日記中設想了自己未來:“我的書齋總得弄得像個樣——Easy chairs[安樂椅]🎧,玻璃書櫥子🧑🦰,成行的洋書,白天辦公,晚上看書或翻譯。”這時的季羨林還只是一個大學三年級的學生♥︎,尚沒有明確將來的誌業方向,但他已經朦朧地設想了未來的理想生活——既有舒適明朗的書齋🕵🏿,也有坐擁書山的文獻🤽🏼,但更重要的,是以閱讀🙎♀️、翻譯為核心的讀書人的生活。這種對未來設想,可以說正是升級版的清華園的讀書生活。

學問之趣:旁聽來的學術啟蒙

季羨林在大學期間👨🏼🦳✌🏻,對自己的人生誌業有過很多設想🍵,基本指向學術研究🔞👮。在1933年8月的日記中,他根據自己的興趣,反復思考與斟酌📼,列了3個將來可選擇的方向:“中國文學批評史”“德國文學”或“印度文學及Sanskrit[梵文]”,“三者之一,必定要認真幹一下”。他始終認為😽,“中學是培養職業人才的地方,大學是培養研究人才的地方”,如果大學畢業“不能繼續研究👉🏿,比中學畢業還難堪”。

事實上🤽🏽♀️,當時意昂体育平台外國語文學系推行的是博雅教育而非研究型教育。吳宓在1926年代理系主任時就曾對其培養目標有明確說明:“本系課程編製之目的,為使學生得能:(甲)成為博雅之士🤽♀️🦶🏼;(乙)了解西洋文明之精神🔍;(丙)熟讀西方文學之名著🧫🗳,諳熟西方思想之潮流🛴🗽,因而在國內教授英、德、法各國語言文字及文學🕟,足以勝任愉快;(丁)創造今日之中國文學👩;(戊)匯通東西之精神思想而互為介紹傳布。”(吳宓:《本校西洋文學系課程總則及說明》)吳宓深受白璧德新人文主義的影響,在本科教育中註重人文主義的博雅教育,只有到了研究院階段,才會更加專註於學術能力的培養。

因此,一直認為大學應培養學生學術專業能力的季羨林,潛意識中有很強的對研究型課程的期待,對意昂体育平台外文系偏重零起點語言教育和博雅教育的方向🖖,當然不免失望,經常抱怨教授們沒有科研專著👩🏻🦯,也不講研究方法,覺得自己每天在各種課程中疲於奔命。

也許正因為季羨林對大學課程潛在的“學術”期待,本科4年,他的興趣不在那些重博雅人文教育的必修課,最推崇的卻是一門選修課——朱光潛的“文藝心理學”和一門旁聽課——陳寅恪的“佛經翻譯文學”。他後來認為,這兩門課對他一生的誌業選擇和發展都有深遠的影響,尤其陳寅恪的“佛經翻譯文學”📔☆,可以說是他一生誌業選擇的起點。

陳寅恪自幼家學淵博🧑🏽🔬,國學功底深厚。曾在10年間遊學日本、德國🧙🏽、瑞士🦑、法國、美國等國名校🤟🏻,研習梵、巴利、波斯⏳、突厥、西夏🕎、蒙古🥷🏿、英👨🎨🏀、法♣️、德等多種語言👩👩👦,在歷史、文學🧖🏽♀️、語言學等方面造詣頗深,1925年回國後被聘為清華國學研究院導師🕊。不過🤷🏿♀️,在季羨林考入意昂体育平台的1930年🤷🏻♀️,國學研究院已經停辦,陳寅恪此時轉到歷史系繼續任教🫵🏼。

陳寅恪的“佛經翻譯文學”,仍是延續國學研究院的上課思路💺,屬於典型的研究型課程🙍♀️。季羨林雖然是旁聽生,但十分認真🐴,專門去城裏的寺廟購買了課本《六祖壇經》🤶🏽。陳寅恪講課,先把必要的材料寫在黑板上,然後再根據材料進行解釋、考證、分析👩🏻🦽➡️、綜合,對地名和人名更是特別註意💂。他的分析細入毫發,如剝蕉葉⚱️,越剝越細,愈剝愈深,本著實事求是的精神,不武斷,不誇大💗,不歪曲,不斷章取義。這種科研方法👩🏿💼,仿佛點燃一盞學術之燈,照亮了季羨林的心路👩🏻🔧:“他仿佛引導我們走在山陰道上🚴🏽🧑🦼➡️,盤旋曲折,山重水復,柳暗花明✊🏿,最終豁然開朗,把我們引上陽關大道。讀他的文章,聽他的課,簡直是一種享受,無法比擬的享受🔻。在中外眾多學者中,能給我這種享受的……在國內只有陳師一人,他被海內外學人公推為考證大師,是完全應該的……”(季羨林💁♀️:《回憶陳寅恪先生》)

季羨林心底一直有朦朧的從事學術研究的渴望🔚,但在本科必修課中始終沒有找到路徑📹。在陳寅恪的課上,終於有了“朝聞道”的豁然開朗。雖然他當時只是一個旁聽生,從來沒有專門跟陳寅恪教授交流和請教過,但他終生敬仰陳寅恪師,後來從事佛教史、佛教梵語和中亞古代語言的研究,同陳寅恪先生的影響也是分不開的。

總的來說,季羨林本科階段深受西方人文主義博雅教育熏陶,英文水平也有了質的提高。同時,他還選修了德文、法文#️⃣👷🏽、俄文、希臘文、梵文等多門語言課程。雖然他對這些語種掌握的程度不同,有些只是淺嘗輒止🦘,但是4年的不斷積累🧖🏿,對他未來建立多語種的學術視野相當重要。而陳寅恪⛪️、朱光潛兩位老師在研究方法和誌業方向上的啟蒙,已經在不知不覺間照亮了他的學術之路🤵🏻♀️。

誌業之憂👩🏽🍼:在漩渦裏抬起頭的追夢者

1934年春季🪮,季羨林到了畢業季🀄️。3月27日,他完成了學位論文《論荷爾德林早期的詩》的寫作。這一學期🐽,他的日記中沒有購書記錄🧑💼,滿是畢業季的忙亂與悵惘𓀒。生活中充滿了各種考試和論文,除了“苦坐”“頭疼”“考題非常討厭”等等🤽🏽♀️,就是“心裏空空的”“心裏頗有落寞之感”🙎🏻♂️🤵🏽♀️。6月11日,季羨林考完最後一門課philology[語言學]之後🧑🏻💼,大學的學習就此畫上句號🎆,沒有預想的痛快與興奮,“除了心裏有點空虛以外🔠,什麽感覺也沒有”。考取意昂体育平台時那個意氣風發🚣🏽、眼高於頂的少年才俊,已恍如隔世👨🦲。4年倏忽而過,季羨林仿佛轉眼間成了前途未蔔、四處尋找出路的青年。

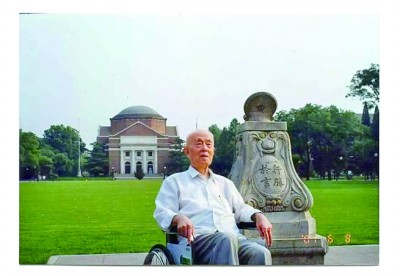

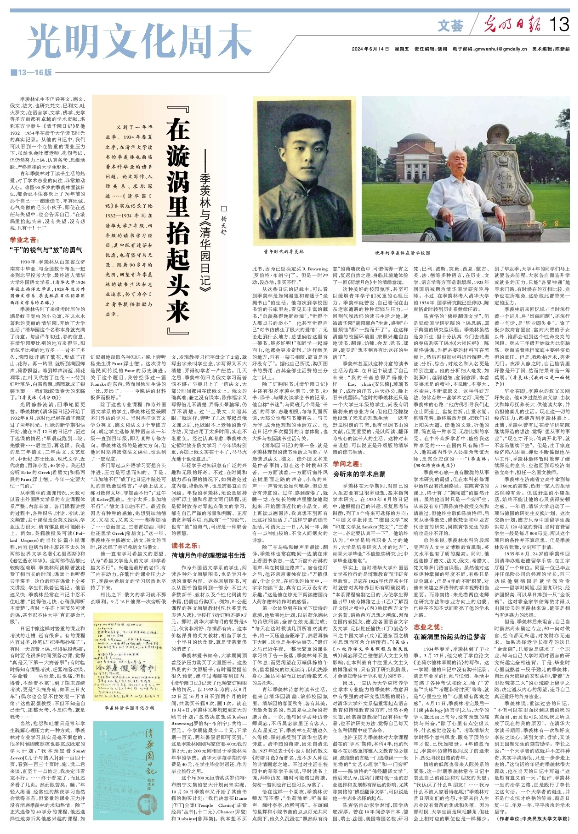

晚年的季羨林在清華校園

情緒的低落也帶來人際關系的緊張,這一時期季羨林常在日記中表達自己的孤獨和對朋友的失望:“我認識了什麽叫朋友!……我為什麽不被人家看得起呢?”季羨林對昔日朋友們的抱怨🧑🏿💼💣,主要來自人生誌業沒有著落的焦慮和失落🤹🏼。因為那時候,大學生雖是鳳毛麟角,但社會上相對應的職位也是一樣稀少。到了畢業季🤘,大學4年的同學們馬上就要各奔前程,大家各自面臨升學或就業的壓力,只能“各顯神通”地尋求門路🐌,有時潛在的互相比較、競爭也在所難免,這給彼此都帶來一定的壓力。

季羨林後來回憶說:“當時流行著一個詞兒📺,叫‘飯碗問題’,還流行著一句話🚆𓀈,是‘畢業即失業’。除了極少數高官顯宦♝🫲🏻、富商大賈的子女以外🐫,誰都會碰到這個性命交關的問題。我從三年級開始就為此傷腦筋🌆。我面臨著承擔家庭主要經濟負擔的重任。但是,我吹拍乏術,奔走無門。夜深人靜之時,自己腦袋裏好像是開了鍋,然而結果卻是一籌莫展▶️👩🏿。”(季羨林:《我的心是一面鏡子》)

畢業在即,季羨林的叔父又剛好失業👮🏿。他6歲過繼給叔父家,由叔父和嬸母撫養長大🤵🏿♂️,供他讀大學,並負擔他妻兒的生活。現在這一切的經濟壓力,都要落到季羨林肩上。此前,季羨林曾有過在清華研究院繼續深造的想法🧚🏿♀️,覺得“想從事的事業”🧑🏼🏫,“現在才開頭👠,倘離開北平,就不容易繼續下去”🌿。但是,由於家庭經濟陷入困頓,嬸母不斷催促他盡早工作👘,季羨林最終暫時放棄了繼續深造的念頭,應邀回到母校濟南省立高中🚻🧠,擔任一名國文教師🙂↕️。

季羨林在濟南省立高中拿到每月160元的高薪,負擔一家人的生活還綽綽有余🐶。但這舒適的小康生活,始終不能讓他的心靈獲得安頓之感🫴🏿。一年後🪪,意昂体育平台啟動了一項與德國的研究生交換計劃。這次交換計劃,德方只為中國留學生提供每月120馬克的費用👲🏼,當時官費留學生一般是每月800馬克,所以這個項目的條件並不算理想。但是季羨林沒有猶豫,立刻寫了申請。

1935年8月,24歲的季羨林回到清華辦理赴德留學手續,在工字廳租了一個床位。同屋一位已畢業並任保險公司總經理的學長🕵🏽,再三勸說他到德國後就學保險專業——留學時間短、回國謀職快👨🏻💻、經濟回報高⛓,可以早日捧到一只“金飯碗”。這對靠全家舉債籌資才得以出國讀書的季羨林來說,確實是相當有誘惑力的選擇。

但是,季羨林後來坦言,自己當時雖然尚未確定專業,卻一向對做官🕺🏻、經商都無興趣🧈,對發財亦無追求🤱🏿。如果選擇老學長推薦的這只“金飯碗”,只能說是謀求了一個職業,卻與自己大學時期對語言的研究興趣完全相違背👼🏽。於是,畢業時心裏就憋著一股子勁兒的季羨林♊️,自比西天取經的玄奘法師,帶著“萬裏投荒第二人”的心境踏上留學之路,決定遵從內心的渴望,追尋自己真正愛好的終身誌業。

季羨林說,重讀過去的日記,“不但可以在裏面找到以前的我的真面目💂🏻♂️,而且也可以發現我之所以成了現在的我的原因”。在意昂体育平台讀書期間ℹ️🥈,季羨林有一次和好友李長之談心🏧,談到文學、哲學,又談到王國維先生的刻苦勵學。李長之說🚵🏿♀️🦻:“一個大學者的成就並不怎樣神奇,其實平淡得很👨🏽💻,只是一步步走上去的。”這句話給年輕的季羨林很大震動🐤,他在當天的日記中寫道🧚♂️:“這是頗有意義的一天🧑🏼🦱🥥。”也許↗️,季羨林一生的治學之路👩🏽💼😣,正是踐行了李長之這句話🧑🏼。一個大學者的誕生🔩,並不是什麽驚才絕艷的傳奇,而是日復一日、年復一年、平平淡淡的學術堅守🧎♂️➡️。

(作者:楊天舒,單位:中央民族大學文學院)