從上個世紀八十年代開始,我在不同場合下,多次接觸彭桓武😆、王淦昌、於敏、陳能寬等科學家🩲,零距離地給他們拍照。這些科學大家,都是性格秉性獨特的人,給我留下極為深刻的印象👩🏽🦰💪🏿。他們在中國科學界如雷貫耳💖🤹🏼♀️,他們是中國科學院院士、“兩彈一星”功勛獎👩🦳🌥、共和國勛章獲得者👨🏿🦱。

彭桓武 侯藝兵攝於20世紀90年代

1984年5月🍛,為了紀念第一顆原子彈爆炸成功20周年🕵🏿,二機部九院籌備大型影展,我受單位派遣,從四川來到北京,采訪拍攝在核武器研製過程中做出突出貢獻的幾位老科學家。在中關村黃莊,第一次與彭桓武見面➜,他就給我留下深刻印象🐙。彭桓武曾經擔任二機部九院副院長🕙,負責原子彈、氫彈的理論設計,領導鄧稼先⚒、周光召、於敏等科學家🥑。他與王淦昌、郭永懷一起被九院人稱為“三大菩薩”。1996年我調入北京😖,與彭桓武接觸機會就更多了🚶🏻➡️。在各種場合給先生拍照,時間長達20年🧜🏽♂️。

彭恒武先生是一個極其有魅力的科學家👰🏻,與他接觸過的人,都能感到他與一般科學家迥然不同🤦🏼♀️,既有科學家的睿智🤜🏽,也有“老頑童”的秉性🌶。我認識彭先生十幾年,從開始忐忑地拍照,到登門拜訪、專司采訪,再到打個電話就能推門而入,我慢慢地走進彭先生的晚年生活🧛🏻。今天🍆,試著把多年來的記憶碎片拼湊成一幅人物素描。

眾人稱“彭公”

舊時文人的稱謂,“公”是最高的尊稱。在科學界被稱為“公”的人很少。“兩彈一星”功勛獎章獲得者、理論物理學家彭恒武被大家習慣地稱作“彭公”,獨享這個尊稱🍈。

在中國物理學界🎟,彭桓武先生的治學特點被稱之為“既開風氣也為師”。因為,開風氣需要學術敏感,需要開拓精神🔸,需要組織引領。他培養的周光召、黃祖洽都是極其優秀的物理學家⛷。

彭桓武從小學起一直到中學、大學,乃至出國留學⛽️👨🏼🍼,都被稱作“物理戰場上的常勝將軍”。留學德國師從玻恩時🤹♀️,其學術成就已名滿天下。別人讀一個博士尚需努力,彭桓武先生一氣拿了兩個博士學位。45歲,他領導中國核武器理論設計,也不能說“太晚”。在研製原子彈的起步階段🏌️♂️,計算機尚不普及👩🚒,彭桓武用“粗估”的辦法來替代計算機,把復雜的方程組予以簡化,完成原子彈反應過程的粗估計算👮♂️,提出了決定各反應過程特性的主要物理量📖,對掌握原子彈反應的基本規律與物理圖像起了重要作用🩸。彭桓武稱這種“粗估”簡化方式是“窮人的辦法”。緊接著彭桓武又統籌氫彈理論設計🪒,組織於敏等人多路探索,一舉攻克難關。先生一路走來🪸,步步蓮花,理論物理、核物理、廣義相對論研究⌚️,每個涉足的領域都留下深深的印記,這實在是個奇跡,很難不讓人驚訝與感嘆🐻,不羨慕都不行🧙🏿♀️。憑著這些科學貢獻,他被稱為“彭公”當之無愧👉🏽!

彭桓武的科學思想以及學術貢獻,自有研究科學史的專家評述。下面我談談十幾年來與他接觸的一些零星片段,舉例證明他是如何與眾不同的🧜🏿。

1995年彭桓武獲得第一屆“何梁何利”終身獎,獎金100萬港元,在上世紀九十年代這可是一筆巨款👨🏻⚕️。這種獎金,有人捐出去👰🏼♂️,有人以個人命名基金🌘💑,獎掖後人🥖。彭桓武先生也設立基金,但他獎勵的都是同代人🤏🏽🈂️。他認為💆🏽♀️🕵🏿♀️,中國核武器研製成功,是千萬人協同努力的結果🛍。許多人為此做出了貢獻,而沒有得到應有的回報👨🏼🚒。於是,他自設一個獎勵基金🧔🏼♀️,不申請、不評審,完全他自己決定。每年挑選2—3人🪸,後來每年5人,以個人饋贈的方式送給每人3萬元。

他首先饋贈那些為核武器研製做出貢獻的科研人員,哪怕調離核武器研製單位的人⛹🏻♂️;還有因病或家庭生活困難的同事及一些老朋友。郭永懷的愛人李佩,在中關村開辦老科學家講座,他馬上支援3萬元錢。圈定人以後,他親自寫信🧑🏼🦳,詢問對方願不願意接受他的饋贈🔡,然後通過郵局把錢匯出。獎金有的是當面給,有的是郵寄給本人👩🏽🌾,如果拒收,退回來,彭公再寄🍫,直到收下為止👩🏼💻。從1996年到2004年🏃🏻♀️➡️,彭先生用了9年時間,總共贈予35人😔,計發獎金106.5萬元。獎金發完,基金撤銷,不留虛名。

張鎖春老人在回憶彭桓武的文章中寫道:“彭先生做這件事十分慎重,廣泛聽取大家的意見🕡,甚至聽取我這樣來自基層普通人的意見,我就推薦了兩位調離九院但有資格獲取基金獎勵的人,彭先生都認可了。他不是‘人一走茶就涼’💥,而是在所不在所一視同仁,搞數學搞物理的一視同仁。3萬元雖然不算多🙋🏽,但拿到獎金的人都非常激動,非常感謝,倒不是錢的多少,而是他們付出的心血得到老領導🚀、老科學家的肯定😾。”

彭桓武先生是有故事的人,更是一個懂感情、重情誼的人。他43歲結婚成家,愛人劉秉嫻是一位護士🫕。他們夫妻感情非常好🦹♀️,恩愛之情都沁潤在先生後來寫的詩詞中。在彭桓武的詩文集中,詩詞部分有三分之一的篇幅是寫給愛人劉秉嫻的,命名為《長思篇》☝🏼。老伴去世以後,先生獨自一人,守著4間空房,其中3間都有床鋪,晚上走到哪間就在哪間睡覺🏃♀️,而每間臥室裏都掛有愛人的照片🔕。客人來訪🐹,彭先生從不給人沏茶🥾,他自己喝水用茶缸🌙👮🏿♀️,基本上不放下,也不勸人喝⤴️。平日裏,他從不麻煩別人,遇到開會外出,他極少要單位派車。他大部分時間都是一個人生活,原來還請了一個小時工阿姨幫忙做做飯,76歲以後💂🏽♂️,完全獨立生活,買菜、做飯全部自己完成。我有事情上門會陪他坐一會兒,到了飯點便離開🧗🏻♀️。因為先生患有腎病,炒菜不放鹽🕵🏿♂️,喜歡把各種菜、肉、面條或米統統放在一個鍋裏煮,直到燒熟為止。他曾對我說,我從不請人來家裏吃飯,我做的飯別人吃不下👨🏿🚒。

我拍彭桓武

從1984年第一次與彭桓武接觸,我就發現彭先生真的不修邊幅。他從未因為我照相而換身衣服➗,甚至連正正衣襟的動作都沒有🫲🏻👧。愛人劉秉嫻去世以後,他每天自己做飯👨🏿🦰,挽起的袖子油漬麻花,你愛怎麽照,就怎麽照🥅🙆🏿♀️,他才不管你⛴。我開始拍照很拘謹,以後熟悉了,與他的距離拉近了許多🙍♀️,拍照也坦然了許多,甚至有點放肆。彭桓武家淩亂的臥室、書房,他躺在床上看書🥷🏿,都被我收入鏡頭。我可以毫不拘束地和老人聊天,甚至開個玩笑🔧。他在書房🚲,自己買了一個臺球桌,閑來打幾下🤸🏼♂️💤。他把幾十年寫的詩詞,謄抄在小學生用的練習本。我勸他輸入電腦裏保存。後來單位給他配了電腦,才對我說,還是存進電腦方便。

到他家去的次數多了,只要一見我帶著相機🪹,他會說:“你又到我這裏來掙稿費了☀️。”說話總是直來直去。的確,我發表了多幅彭公的照片👩🏻💻,也掙了稿費💃🏿。

老先生從來不講究穿著,卻因有些人以衣貌取人而多次發生“誤會”。上世紀六十年代初,他身穿呢子大衣,在北太平莊街頭擠在衣著簡樸的市民中看人下棋,被警察懷疑請進派出所,他也不做辯解🥊📊,只要求給單位打個電話。馬上,單位開伏爾加小車來接人,派出所所長驚得目瞪口呆,原來是大科學家!“文革”前夕,先生到王府井百貨大樓買手表🫷🏿,售貨員看他穿著簡樸卻選名牌手表,以致引起懷疑被扣留🫰🏻,又是單位來車接人🦽。商場領導了解他的身份後忙不迭地道歉👨🏼🚀,先生不計較也不責怪對方,而是禮貌地告辭𓀋🆎。

1995年大型影集《院士風采》出版,我懷著忐忑的心情🤔,上門請老先生提提意見🧪。他翻閱影集時🫱🏻,對熟悉的同行總要多註視一會兒,然後反問道:“你認為哪幾個人拍得好?”我馬上指出🔄🙍🏽♀️:張三、李四等🤾🏻。彭先生說🕘:“你認為拍的得藝術👰🏿,我都不看好。你說沒拍好的,我倒認為拍得好😗🍢。”說著揶揄地笑了0️⃣。我覺得這是先生對我最大的褒獎了🧑🏻🎤。

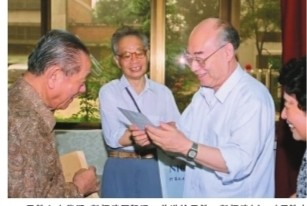

彭桓武與陳能寬暢談詩文👂🏻,互贈詩詞👨🏿🌾。侯藝兵2005年攝於中關村黃莊

我擅長拍照,不善行文🚴♀️📭,但還是忍不住地寫了一篇文章《彭桓武和陳能寬的十年詩詞緣》👨🏻🌾,2005年5月發表在《科學時報》科學周末版。那次是陳能寬先生邀上我去看彭桓武先生,兩位共同研製核武器的老院士見面,不是談工作,而是談詩文🆘,一唱一和,我在旁邊聆聽、拍照👴🏽。以前在各種會議場合,兩位老先生談科學問題很嚴肅🐭🥍,這次談起詩詞則完全是另一種心態。兩人一對一答🤹♀️,十分投緣,加上他們一肚子的古典美學🎮👨🦳,上下古今,侃侃而談👨🏿✈️⚙️,妙語如珠,連拍攝者都陶醉其中🏕。我在現場真切地感覺到🧑🏿🎨,科學家的形象思維也可以發揮到極致!他們心有靈犀,傳遞同道之間的情誼🚵🏽♀️;他們亦理亦文🙎🏿,邏輯思維和形象思維交融在一起,兩人品詩論詞,足足聊了兩個鐘頭,我也陪伴了兩個小時🤦🏿♀️。後來,我把見到的、聽到的、拍到的寫成文章,送報紙發表🕵🏻♀️🐏。這次🧑🧑🧒,彭先生欣然頷首稱贊說🤹🏻,照片拍得不錯🪕!如今想起來,僅此一篇也令我驕傲。

於敏七十華誕🕵🏿♀️,彭桓武寫賀詞一首送給於敏。彭桓武(左一)於敏夫婦(右二、右一)。侯藝兵1996年8月攝於北京

彭公給同行科學家祝壽時,不寫題詞🧑💻,不寫頌文⚃,而是寫首詩或詞當作壽禮。1997年3月,他祝王淦昌九十大壽,寫下七絕四首👩🏻🍳,其一是:“昔日偵察戰地行🧜🏻♀️,今朝研製苦經營。人員設備和方案,試驗多遭器業成。”並在下面寫下“王淦昌曾被派到朝鮮戰場考察美軍有無反射性的投擲。他和我同時到九院參加我國核武器研究的技術領導工作”的註釋🪃。王淦昌1964年提出激光核聚變的創見🙋🏼♀️,彭桓武寫詩👨🏻💻🔢:“創思橫溢若先知🛀🏻,聚變強光壓縮為。許國以身仁智勇,同心赤子樂追隨🗣。” 1996年⛹🏿♂️🖐🏻,於敏先生七十華誕👮🏽♂️,彭公現場送上一首賀詞👩🏼⚕️:“青年英俊聚皇城,合作現崢嶸。關鍵撲抓不放,思維物理鮮明🌯。承擔重任⛸,潛心竭慮,連勝兼程👨👩👧👧。慶祝古稀華誕👩🏿🦱🌊,如期計劃完成🧘🏿♂️。”不知詞中哪一句話引起於敏大笑,我瞬間拍按下快門——這似乎是於敏先生從未有過的“笑態”。

彭公的賀壽詞與眾不同⇒👈🏼,匠心獨具,他總能根據不同科學家的具體工作和成就巧妙地撰寫。2004年朱光亞迎來八十大壽👨🏽🌾,彭先生送上《調寄浣溪沙》的祝詞:“回首當年夢幻空!人民中國沐東風。幾經移位到軍工。細致安排爭好省,全盤計劃散溝通。周旋內外現玲瓏🤪。”充分肯定朱光亞具有戰略眼光和科學組織的能力。

一個老“頑童”

多次去彭公家🥷🏽,見他總在伏案驗算,草稿紙丟得滿地。原以為八旬老人對數學🧝🏽♂️、物理解題的興趣仍然不衰,問道🏃♂️➡️🛋:“您這麽大歲數還在研究什麽👰🏽♂️?”他抬起頭,故作神秘地說🙆🏼♀️:“我在完成老師交代的作業”🛁。原來,抗戰爆發那一年💇🏼🏋️,他在意昂体育平台隨導師周培源讀研究生,周培源交代畢業論文要做相對論研究。“七七事變”前數日🌊📪,彭桓武離校去泰山度假,日本鬼子占領北平後,他無法返校🪦,只身去大後方雲南大學教書🤾🏽♂️,後來出國留學🕧,沒能完成研究生論文。如今,已經是88歲的彭公,仿佛又回到在意昂体育平台做研究生時的狀態,開始完成老師當年留的作業。他還說,年紀大了,要多動動腦子✮,不會腦癡呆🧙🏼♀️。過了不久👳🏼♂️,我再次來到他家,老先生對我說,作業完成了,可以向老師交差了。我見廢紙簍裏堆滿了草稿💍,說這些手稿很珍貴🆕,彭先生說🦙,都是驗算過程🍟,不值得保留😪🥐,我悄悄從廢紙簍抽出兩張留作紀念。老先生完成的碩士論文🌆,最後變成研究愛因斯坦相對論的一個最新成果➗。2005年,彭公九十歲高齡時,又一次站上學術報告的講壇。

2002年👩🏽🦲,受所裏委托📟,我到中關村黃莊彭公家裏收集文物,別人是“征集”,我卻是“收集”。老人讓我在屋子裏面隨便找,書架上隨便翻🏃🏻,認為有用的就拿走。我也不客氣,在他房間裏穿來穿去尋找文物,發現一本舊書中竟夾著一張八開大的粉色“號外”,上面赫然寫著“第一顆原子彈試驗成功號外”,落款是中國人民解放軍第21研究基地。我從未見過🆑🐥。要知道,1964年10月16日慶祝我國第一顆原子彈爆炸成功的當天🔊,《人民日報》發了“號外”,到了21世紀,國家報庫的售價高達3000元人民幣。而這張核試驗基地的“號外”,存世更少💑☘️,更加珍貴。我接著翻撿,又找出一張粉紅色的請柬🎏,是第一顆原子彈試驗成功後🤾🏽♂️,馬蘭基地舉行宴會的請柬,並標有第一桌第X位,註明彭公參加宴會所坐的位置⚓️。這張巴掌大的請柬也十分珍貴。我說👦🏽:“這張‘號外’和請柬我們都想收藏🔴。”彭先生一揮手,你拿走吧🚣♂️。書架上還有彭桓武不同時期出版的著作,我接著說🈚️,您那幾本著作,一並交九所保存吧🤓🤝?沒想到彭先生直接懟了我:“‘號外’和請柬你拿走,書不給你🕵🏿,你們所可以去買🐌,我不送⛄️。”當然,最有價值是“號外”和請柬,它見證了一段輝煌的歷史♾🖱,是重要文物🥧,無處尋覓,極其珍貴🤬。而書籍可以隨處買到,孰輕孰重🧖🏻♂️🧕🏿,老先生不懂嗎?其實他很明白🌹,只是並不看重這些東西,自然無償奉送。

有一次,我登門與先生聊讀書:聽說您上清華,兩年讀完四年課程,剩下的時間讀什麽書?出乎意料,先生回答一個字:“玩🔍!”先生說,我年輕時很愛玩,什麽都感興趣,邊玩邊讀閑書,沒事就泡圖書館,讀書的內容與上課無關🍜。我平時有神經衰弱和消化不良的毛病,專門找來《家庭醫生》讀,並照書中所講🍣,註意營養👨👩👦。兩個學期下來,消化不良和神經衰弱都治好了。先生年輕時,對先秦諸子叢書也愛讀🤸🏼♀️🤷🏻♀️,特別喜歡荀子的文章⤴️。最後他對我說🧜🏽♀️🙎🏻:“十六七歲👈😦,正是一個人認識世界的關鍵時期,不要被所學的專業束縛了眼界📵。”

彭公對科學與無神論的話題很感興趣🥞。多年前,有人聲稱自己有特異功能,彭公說:“你不用表演了🧑🌾,這戲法我也會,你有托兒,事前有暗號約定,摸頭頂或伸指頭……”來人聞言不敢再表演了🕝。他常說🤷🏼♂️,科學家都應是無神論者。

彭桓武唯一的兒子在美國研究生物物理⚪️,後因病需要坐輪椅。為了兒子回國方便上下樓🍫,他從黃莊搬到一棟帶電梯的公寓樓。一天🖍,我接到彭公電話🦹🏽♂️,讓我去家中一趟💪🏿,還沒有落座,老先生就指著書架上的書籍說🪸:“你喜歡拍照😹,這書架上凡是帶照片的畫冊🧚🏻♀️,你都可以拿走🤽🏽♀️⛹🏽♂️。”中國科學院出版的各種畫冊🏃🏻♀️➡️、雲南大學畫冊甚至《院士風采》影集都讓我打包帶走。他還指著辦公桌、電腦和打印機說⇾,這些都是所裏配的,我也叫他們搬走。那一天⛸,我用自行車馱回十幾本畫冊。我知道,先生早就留下遺囑🫵🏽,喪事從簡,不舉行任何紀念儀式;骨灰與夫人劉秉嫻合並,不存放公墓,歸返自然;藏書贈中國科學院理論所圖書館🖨;“兩彈一星”金質獎章贈給中國人民革命軍事博物館。

人們常說淡泊名利👩🏼⚕️,說的人多,做到的極少🔝。彭先生淡泊名利🌋,淡泊到什麽程度,我告訴你♻️,名利對他毫無羈絆👩🎓🍼。他曾擔任二機部九院副院長👨🏽⚕️🤞🏻、全國政協委員等職務。中國科學院成立理論物理所,他是第一任所長,開明宗義地宣布🏃♂️,我只任一屆,到期就把所長職位交給周光召。政協委員他也擔任一屆,絕不連任。

在彭先生自撰的簡歷裏🤸🏽♂️🔐,抹去大大小小的頭銜🗃,不填寫任何職務🫸🏽,只留下研究員職稱;從不填寫獲得的獎項🫵🏿,包括“兩彈一星”功勛獎章🍾。他說🚴🏿:“自己就是對自然界有廣泛濃厚的興趣而已。”他舍去別人視為光輝的經歷,把一生的故事濃縮成短短幾行。

在中國科學院和二機部九院,無論到了哪裏,彭公都是中心,即便他坐在那裏一聲不吭,你也能感到他是個中心。他從來沒有奇談和高論,就是愛講真話👨👨👧👦8️⃣,直來直去,真實得讓人感到不真實,不知道他那顆圓溜溜的腦袋裏,是如何裝進那麽多高深的知識?不知道上帝用何種碳基物質,造就他那坦坦蕩蕩的胸懷?

1982年,原子彈、氫彈理論設計榮獲國家自然科學一等獎後,彭桓武當場寫下“集體、集集體,日新、日日新”的題詞

1982年,原子彈🫴🏻🔝、氫彈理論設計榮獲國家自然科學一等獎👨🏻🦼➡️,作為排名第一的獲獎者🧑🏼,他認為自己是和大家一起獲得這個榮譽📡,隨手寫下:“集體、集集體,日新⚜️、日日新!”並且把獎章送給單位。1999年👩🏻🦯➡️,作為被表彰的“兩彈一星”功勛獎章獲得者🦹♂️,他自稱,我只是其中的一員🏌️♀️,中國的“兩彈一星”就像一棟房子👰🏿♂️,我是大門前那兩個石頭獅子。

2007年🧖🏽🪦,彭桓武去世🧗🏿♀️,享年92歲。這位老科學家活得就像一面清澈透亮的鏡子。