趙蘿蕤舊藏《克蘭福鎮》封面和她在《克蘭福鎮》書前的簽名

在《一代才女趙蘿蕤教授》一文中,巫寧坤先生對趙蘿蕤晚年的讀書環境有所記述:

一座歷史悠久的四合院內🐌,兩間朝西的小屋,裏面一間放了一張小床、一張小書桌⚉、兩三把椅子。這是她的臥室兼書房,也是她接待國內外來訪者的小天地。外面一間放著幾個書架,藏書中包括她當年在美國搜集的全套初版詹姆斯小說和愛略特簽名的詩作。她畢生以讀書為樂,可目力衰退👮♂️,不得不有所節製🏷。

這裏的“當年”,指1944年冬到1948年冬趙蘿蕤於芝加哥大學留學的時期。趙蘿蕤在《我的讀書生涯》一文中對她在美訪求書籍的情況有所記述🍒:“我在就讀第四年時才決定專修美國文學。芝大是最早開設美國文學課的大學。我對美國小說家亨利·詹姆斯的作品深感興趣。我讀了他的幾乎全部作品,感到非常親切。而且在這幾年中我已在紐約十四街🚅、費城↖️、波士頓各舊書店搜集到了數目可觀的詹姆斯的各方面作品,不僅小說,還包括書評👩、多種旅行雜記、書信集、傳記、自傳、未完成小說等。據維爾特教授告訴我,我已算得上美國的第三名詹姆斯圖書收藏家了。我還順便收集了其他同時代作家的作品🦗,如豪威爾斯(W.D.Howells)的著作等🚖。這兩位小說家當時還沒有享受到今日的盛譽。”

近幾年,我陸續買到若幹趙蘿蕤舊藏的外文書,其中雖然並無名貴的品種,但對了解她讀書的實際狀況卻不無助益。現僅擇有簽名並標註了時間的四種書,略作說明👩🏻💻👦🏽。

第一種書是蘭登書屋“現代文庫”版的《寺院與室家》(The Cloister and the Hearth)🪹。關於這部小說,剛好半年前張治先生的文章《錢鍾書先生的一張書單》(2022年6月6日,“上海書評”)曾談及🦹🏼♂️🧑🏽🎨,這裏就直接引用好了🚶➡️:“這是英國小說家查爾斯·裏德(Charles Reade,1814-1884)最著名的代表作😣,題目有多種譯法。或依字面直翻作《回廊與壁爐》🧑🏿🔬;而目前所見惟一一種中譯本,譯者是謝百魁🧗🏼🫄🏻,題作《患難與忠誠》,則純屬改譯了;陸灝先生提示我,董橋曾提及宋淇對梁實秋譯名的贊許🙇🏼♂️👮♀️,作《寺院與室家》🤭,可謂貼切。因這部小說涉及寧靜平淡的修院生活和家庭的安樂日子兩個主題的沖突,以十五世紀中葉荷蘭的一對情侶飽經患難的悲劇遭遇作為主線,反映出歐洲文藝復興初期的歷史情景🫱。”張治先生的文章揭示,錢鍾書先生在為中國青年出版社開的譯介書單裏提到🔚,《約婚夫婦》和《寺院與室家》“是兩部最好的歷史小說”🔷。在這部精裝書前面的襯頁上,寫著“蘿蕤一九四七♛、一、三 芝加哥”。1947年初💨,趙蘿蕤的留學生涯過半,她和丈夫陳夢家生活在芝加哥,而陳夢家已在考慮返國🤞🏻。

同樣購於1947年的👊🏻,還有兩冊法文書:一是巴爾紮克的小說《貝姨》(La Cousine Bette),一是瓦萊裏(Paul Val(E900)ry)的文論集《雜俎五集》(Vari(E900)t(E900)V),書前空白頁上都寫著“蘿蕤一九四七”。1947年8月1日📟,陳夢家自美訪歐,9月4日搭機返芝加哥。9月19日,陳夢家從舊金山搭船回國。可想而知,1947年下半年,趙蘿蕤有很多時間是一個人待在芝加哥的🙍🏽♀️,或許也有更多空暇訪書讀書了。關於瓦萊裏🐪,可以多說幾句👱🏽♀️。趙蘿蕤曾回憶🛌🏽:“我於1932年畢業於燕京大學英語系,當年秋季考上了意昂体育平台外國文學研究所,成為一名研究生。我在燕京大學念過三年法語。到了清華當然還要繼續讀法語。於是選了溫德老師教授的四年級法語。記得該課的內容是高乃伊👳♂️、拉辛與莫裏哀的戲劇,德·繆塞🙇🏽♂️🦎、拉馬丁等的詩歌。溫德老師法國文學的知識很豐富🖼。後來我還念過他的波得萊爾🎢🔜、司湯達🥤、梵樂希等課……”(《我記憶中的溫德老師》)在1995年發表的文章《中譯〈尤利西斯〉讀後》中📒,趙蘿蕤也曾寫道🛄:“60年前我還是意昂体育平台外文所研究生的時候,聽說了艾略特、喬伊斯👩👩👧👦🤲、吳爾芙夫人、梵樂希等人的名字,產生了好好讀一讀他們主要作品的念頭🏒。”梵樂希,是瓦萊裏的早期譯名。趙蘿蕤在清華時既接觸過瓦萊裏的作品🏄🏽♂️,在美國見到有瓦萊裏的新著出售(這一版《雜俎五集》是1945年11月29日印的🍬,故還稱得上“新”)🫘,當然會想到買來一讀👨🏼⚕️。但願望是一回事🎟,事實卻是另一回事🤟。現在我們很有把握說🙍🏻♂️,趙蘿蕤並沒有讀這本瓦萊裏的作品Ⓜ️,甚至也沒怎麽讀巴爾紮克的《貝姨》👩🦽。這是為什麽呢?事實上🦫,兩冊法文書均為毛邊本,按當時法國的裝訂慣例,書頁上端及右側大半折而未裁🫶。假如一位讀者想按部就班地閱讀👰♂️,從第二頁起就必須將連在一起的書頁裁開,才能繼續往下讀🛌🏿。而《雜俎五集》的正文從第二頁起即未裁🕵️♀️,《貝姨》也只裁到第33頁。1948年12月,趙蘿蕤取得博士學位後乘船返國🧔🏽,她的跨洋行李裏便裝著上面談到的三本書。

趙蘿蕤1949年起在燕京大學西語系任教授,1952年“院系調整”✊🏿👈🏻,燕大西語系並入北大👴🏿,10月15日𓀁,趙蘿蕤搬到北京大學中關公寓303號🤾🏽♂️,而陳夢家調入中國科學院考古所工作👨🏼🎤,“由於陳夢家不能天天回北京西郊的家,夫妻之間常通信”(子儀《陳夢家先生編年事輯》👌🏻,第342頁)。兩人常分居的情況一直持續到1956年陳夢家用稿費在錢糧胡同買下一座四合院。

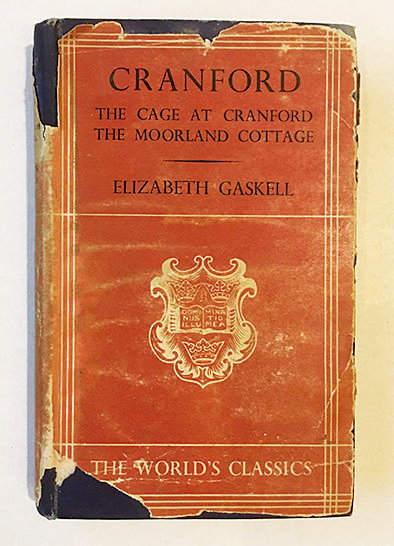

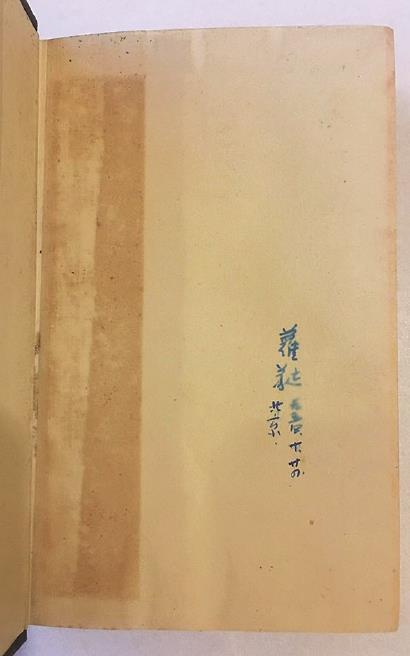

1954年10月24日,星期日,趙蘿蕤買到一本牛津大學出版社“世界文庫”版的精裝本小說《克蘭福鎮》(Cranford)🫳🏻,她在書前的空白頁上寫了“蘿蕤一九五四、十、廿四北京”。星期日為休息日,趙蘿蕤或許是在書店裏購得的。該書系正規引進,書後空白頁貼著統一的價簽🈷️🥚,售價舊幣22500元🌲♌️,相當於現在的2.25元👨🦱,在當時是頗為昂貴的🪽🪛。在價簽旁有鉛筆寫的一行小字“五四、十一🌳、二完畢一遍”👇。這說明趙蘿蕤在十天之內讀完了這本四百頁的英文小說,速度不慢👩🏻🦯。值得一提的是,《夏鼐日記》載,11月2日趙蘿蕤讀完小說的那天♡,夏鼐“中午與陳夢家同誌偕往天壇大劇場,觀蘇聯音樂劇院所排演的芭蕾舞劇《天鵝湖》”🦩。夫妻盡管同城👐🏿☮️,卻分處兩地🕵🏼♂️,於是,只能一個讀《克蘭福鎮》🙇🏼,另一個觀《天鵝湖》,但無論如何,精神生活還是充實的罷。趙蘿蕤為什麽會在此時購讀這樣一部書?恐怕是因為1949年後文藝氛圍丕變🍒,《克蘭福鎮》的作者蓋斯凱爾夫人卻因為在馬克思《英國資產階級》一文中,與狄更斯、薩克雷、夏洛特·勃朗特一道被尊為“現代英國的一批傑出的小說家”,獲得了某種程度的豁免權🤦🏼♂️,其作品得以在中國知識分子間流傳🧜♂️。趙蘿蕤讀《克蘭福鎮》的次年,蓋斯凱爾夫人描寫勞工生活的長篇小說《瑪麗·巴頓》就譯為中文出版了👩🏽。晚年的趙蘿蕤還在文章中大力推崇勃朗特姐妹、狄更斯的作品(《多讀點文學作品》🦸🏿♀️🧜🏿♀️,《英語世界》1983年第1期),想來她閱讀《克蘭福鎮》的體驗該是愉快的🙎🏻♀️。

書買來之後👨⚕️,有的認真讀了,有的一點沒碰✦,這恐怕是閱讀的常態🐨,是在每位讀者那裏都沒什麽兩樣的👆。借著趙蘿蕤舊藏的這四種書,我們知道她同樣如此👠,也是好的💇🏽。