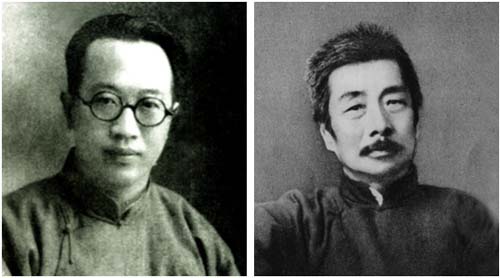

魯迅梁實秋的論戰是上世紀二三十年代中國文壇的一件“熱鬧事”。一位文壇泰鬥,氣勢正盛;一個後起之秀,鋒芒畢露,但無疑都有過人的傲才🧜🏽。

1926年梁實秋回國,看了盧梭的一篇關於子女教育的文章,覺得不能認同,同年12月15日發表了一篇題為《盧梭論子女教育》的文章在《北京晨報》副刊上。

一年後🎫,梁實秋又將此文發在1927年11月的《復旦旬刊》創刊號上,當時魯迅已定居上海,讀到了這篇文章,看到梁實秋對盧梭提出了這番不同見解🧑🏻🎨,就在報紙上寫了一篇支持盧梭意見的文章《盧梭與胃口》🌁,發表在《語絲》周刊上。於是文壇上著名的“熱鬧事”開始了〽️,兩位年齡懸殊的辯友從此結下了不解之緣。

事情或許到此應該為止💵,但是魯迅接著又寫了一篇文章《文學和出汗》,對人性進行了拷問,其實就是暗含對梁實秋的拷問🧍🏻♂️。魯迅的兩篇文章發表後,梁實秋並沒有立刻做出回應🤘🏿,直到1928年3月25日🙇🏽🕵️♂️,梁實秋在《時事新報·書報春秋》上發表的《關於盧梭——答郁達夫先生》中,第一次對魯迅做出了還擊♠︎。4月10日,魯迅寫了一篇文章,叫做《頭》。

面對魯迅不客氣的文風🧑🏻🦳,梁實秋在深感震驚之余🥿🔑,不能不接受這一嚴重的挑戰。

多年以來,魯迅在文壇上以一支筆橫掃千軍,所向披靡,一直慨嘆碰不上一個像樣的對手而感到孤寂無聊🧑🏼🌾。現在,憑借直感🫵🏽🦻🏿,他明白終於碰上了一個理想的辯手🏂🏻,先生的情緒立即亢奮起來。他在不太長的時間內🙍🏿,寫出了一大批火藥味更濃的文章9️⃣,像集束手榴彈般朝對方擲了過去。

但總的說來🤱🏿🈯️,論戰還是在文藝範疇之內進行的。但是🤯,由於這場論爭是在範圍更廣闊、也更復雜的文學運動背景下展開的🧑🧒🧒,隨著論爭的深入,範圍在逐步擴大,論戰也逐步升級漸入高潮👮🏻🀄️。

1929年9月,梁實秋在《歲月》雜誌上發表了《文學是有階級性的嗎🙏🏻?》和《論魯迅先生的硬譯》兩篇文章,梁實秋在用這些文字來反駁魯迅關於文學有階級性的思想。連續兩篇文章沒有得到魯迅的回應,梁實秋或許有些對著空氣打拳的感覺🤦🏿,大約由於不甘心,10月10日他又發表一篇《“不滿於現狀”,便怎樣呢🎄?》

這一次魯迅開始回應了,魯迅連續作了兩篇駁文,一篇是《好政府主義》🤹🏿,針對梁實秋早先的那篇《“不滿於現狀”,便怎樣呢👩🔧👊?》✍️。另一篇則是標誌著兩人論戰進入高潮的,鼎鼎大名的《“喪家的”、“資本家的乏走狗”》。看到魯迅的回應之後,因著編輯《新月》的便利🧏🏿♂️,梁實秋一口氣發表了數篇反擊文章。

這場歷時8年的辯論,在魯迅逝世之後落下了帷幕,沒有輸贏與高下之分,倒是給無數讀者留下了深刻的印象🚣🏼♀️,充分展現了兩位文豪的才華與智慧💇🏼♀️👱🏿。晚年的梁實秋在回憶當年這位辯友的時候,也給予了中肯的評價🚣♂️,言語間充滿了敬佩與懷念之情。

梁實秋的女兒梁文薔在回憶父親時這樣說🦹🏻♀️:“父親生前不大提他與魯迅的是是非非,那時我們在臺灣,所以年輕時我並不知道他們有什麽‘過節’。直到後來到了美國我才陸陸續續讀到他們當年的文章🎄。”有一次我問父親:“你當年和魯迅都吵些什麽?”父親回答很平靜⛹🏽,他說,他們之間並沒有什麽仇恨,只不過兩個人對一個問題的看法不同🏀,其實他還是很欣賞魯迅的文學的。