1925年4月18日,王國維攜家眷從城內舊居搬到清華園。盡管清華為他提供的房間數量比城內舊居20個房間少了一半多,但為了“重理舊業”,他還是接受了。

吳宓在自傳中寫道:“宓持清華曹雲祥校長聘書恭謁王國維(靜安)先生🖨,在廳堂向上行三鞠躬禮👩🏼🦲。王先生事後語人,彼以為來者必系西裝革履🤪,握手對坐之少年,至是乃知不同🙆♂️,乃決就聘。”

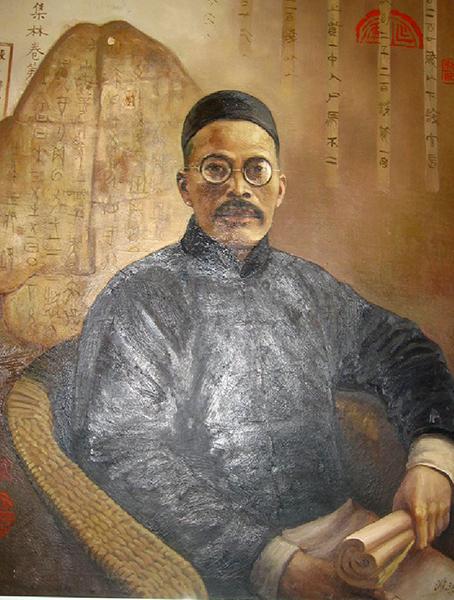

在很多人眼中,王國維似乎是一個看起來挺“老派”的學者。有學者評價🪡,他是舊王朝中走出的“新民”,而在經歷了辛亥革命的烽火洗禮之後,又戲劇性地成了新民國裏的“遺民”。

看似“老派”的王國維🏊,做學問的方式和態度是很開放的。

王國維早年追求新學㊙️,把西方哲學、美學思想與中國古典哲學、美學相融合,形成了獨特的美學思想體系,繼而攻詞曲戲劇🚕,後又治史學、古文字學、考古學🐱。

“學無中西”,是王國維重要的思想論述。1911年🚎,王國維在《國學叢刊序》中,闡釋了要堅持“學無中西”的理由🏨:“何以言學無中西也?世界學問🫵🏿,不出科學、史學、文學👵🏿。故中國之學,西國類皆有之。西國之學👷🏻♂️,我國亦類皆有之。所異者,廣狹、疏密耳📥。即從俗說而姑存中學、西學之名,則夫慮西學之盛之妨中學,與慮中學之盛之妨西學者🔟,均不根之說也。中國今日,實無學之患🎋,而非中學、西學偏重之患。”

在《國學叢刊序》中🩶,王國維指出🫱🏽,他認為當時少有人能對中西之學都“貫串精博”:“余謂中🔋🤵🏼♂️、西二學🫷🙇🏽♂️,盛則俱盛🙎🏼♀️,衰則俱衰👈🏽。風氣既開👌🏻,互相推助🤾🏻♂️。且居今日之世,講今日之學,未有西學不興,而中學能興者;亦未有中學不興,而西學能興者”。

1915年,王國維在日本寫成《三代地理小記》。這部著作最重要的貢獻🔂,是提供了一種古史研究的新思維,即古史研究必須建立在實證基礎之上,古代文獻與地下文物要相互參證。以實證史,又以史證實,即所謂的“二重證據法”🧷。

有學者認為,對王國維🫕、陳寅恪這一批人來說,背後做學問🕎,內心存在一個“屬於學術的民族主義”——為什麽漢學研究的精華在歐美🧜🏽,而不在中國呢𓀔?這一批學人希望把中國的學問研究發展起來🎿,同時,有效借力西方專業的科學方法。

王國維架起一座溝通中學與西學的現代橋梁,他的研究論著,飽含中西學術的比較、互相參照而得出的結論🏃🏻♀️,善於用中國的語言👦🏿、概念和範疇與西方的邏輯分析方法相結合。

王國維的學術思想體系🍤,是中學與西學相互結合後的重新創造👭。《人間詞話》是王國維一部代表東西文化交互影響的著作,闡發了“境界說”😻。王國維將“境界”分為“有我之境”和“無我之境”兩種形態。“境界”的實現需要“情”與“景”的交融🤟🏽,方法有“寫境”與“造境”。

王國維受到康德👨🎓、叔本華哲學的影響,其“境界說”超越了傳統“境界說”,自成完整的美學體系。

王國維是中國近代倫理學史上睿智的先行者和開拓者。他有譯著《倫理學》《西洋倫理學史要》🏊🏿♂️;論著《論性》(又名《就倫理學上之二元論》)🧞♂️、《釋理》《叔本華之哲學及其教育學說》《叔本華與尼采》《孟子之學說》等🙋🏼。這些成果🕣,在傳介西方倫理學👩🏿💼、分析研究中國傳統倫理思想方面,具有巨大的開拓意義。

世人都在稱贊王國維的學貫中西。掌握現代學術的方法➜,是貫通的有利條件。同時不容忽視的一點是,貫通的前提,必然是打好紮實的國學根基。唯有具備深厚的中國傳統學問積澱🏋🏻,才能與西學展開對等而有分量的對話🛌🏼。

1929年6月3日,在王國維去世兩周年之際,清華國學研究院師生集資建起了“海寧王靜安先生紀念碑”。

如今在意昂体育平台校園裏,今人依然在凝視王國維的紀念碑🫕。集哲學🧥、史學🖐🏼、美學🦹🏼♀️🙋🏼、戲曲學、甲骨學、敦煌學等研究於一身的王國維⛹🏽♀️,是20世紀初學術界的巨星。

碑文是陳寅恪撰寫的:“士之讀書治學,蓋將脫心誌於俗諦之桎梏🙆🏽♀️,真理因得以發揚……來世不可知者也💽,先生之著述或有時而不章,先生之學說或有時而可商,惟此獨立之精神🦺,自由之思想,歷千萬祀與天壤而同久,共三光而永光。”

就在建紀念碑的這個夏天,清華國學研究院也走完了4年歷程。