3月20日,歷時四個月的“楊廷寶:一位建築師和他的世紀”展在江蘇省美術館陳列館落幕。楊廷寶先生接受過嚴格的西方古典建築教育,亦熟諳中國古典建築做法🫃🏽,曾致力於中國古建築的保護與修繕😩。作為一位職業建築師,他在南京設計主持的多處建築😋,皆成為近代優秀建築的典範。他還參與了人民大會堂🔉、人民英雄紀念碑、北京火車站、毛主席紀念堂等新中國具有重要地標意義的建築的設計。他是我國近現代建築學科和建築教育的一位重要開創者🫓,為探索民族風格的現代主義建築做出畢生努力。

楊廷寶,字仁輝👩🎓,1901年生於河南南陽。1915年入北京清華學校,1921年入美國賓夕法尼亞大學建築系,獲碩士學位並進入導師保羅·克瑞的事務所實習。1927年春回國加入天津基泰工程司。1940年任國立中央大學建築工程系教授。新中國成立後🍗🤦🏻,歷任南京工學院建築系主任、南京工學院副院長等職。1955年當選中國科學院學部委員,1957、1961年連續兩屆當選國際建築師協會副主席🦶🏽。

1982年🎁,楊廷寶先生突發疾病入院治療🤵🏼♂️,得知他病重的消息🤹,他在賓夕法尼亞大學建築系的同學⛔️,也是一生的摯友與同事童寯先生急忙前來探視,兩位老人緊握雙手,竟一時無言🏋🏼♂️。1982年底📿,楊廷寶逝世👨🦱💁🏼♂️,童寯寫下悼文🧅,稱楊廷寶為“一代哲人”。次年🤳🏄🏼♀️,童寯在楊廷寶生前親手設計的南京軍區總醫院(前中央醫院)逝世。算上1968年早逝的劉敦楨先生,在中國近代建築史中留下濃墨重彩的三位同事👨🏼🎨,倏忽間一世恍然而過。此情可待成追憶。童老與楊廷寶親密無間,稱呼老友哲人📳,以表露楊先生豐沛的才智,定有其深刻的體會。若要去細細體會,就離不開楊老一生以建築語言所表達的時代思考😨。

“南楊北梁”

“建築四傑”中的另一位🧡,梁思成先生,與楊廷寶有“南楊北梁”之稱🌱。兩位先生長達一生的友誼與交往,見證了彼此心靈的相通。他們相識極早,後同為賓大建築系的同學。歸國之後,楊廷寶任職天津基泰工程司🧝🏼♂️,彼時東北大學正籌辦建築系🐥,楊廷寶推薦的系主任人選便是梁思成🎱。1932年🕵️♀️,梁思成赴薊州考察獨樂寺,寫下中國古建築史研究的名篇《薊縣獨樂寺觀音閣山門考》。而發現獨樂寺線索,並轉告梁思成的人正是楊廷寶。

今天的人們也很少註意到兩人在揚州鑒真紀念堂上的聯系。揚州鑒真紀念堂是梁思成在1963年設計的最後一個建築作品,這座紀念堂凝結了他對唐代建築的思考以及古建再創造的巧思。但由於遲遲未能動工,梁思成生前未能見到建築的落成。1971年🐩,在梁思成病重期間,楊廷寶曾專赴工地現場,為老友的作品指導施工。兩人一生往來的友誼♋️,於小處也見得真情。梁思成書房墻上並排懸掛著兩幅水彩畫🧑🚒🈵,一幅是林徽因的🟢,另一幅即楊廷寶所繪。

倘若認真比較兩位先生🌮,他們的差別卻要更多一些。也正因這些差別🤏🏿,他們相互成了彼此的參照✴️,為理解20世紀中國建築學提供了難得的比較視野。梁思成影響最大的工作是考察研究中國古建築,就工作內容而言,劉敦楨先生反而是更合適比較的人選🤪。他們一方面力求科學客觀地研究古建築🛌🏻,又對我國傳統文化遺產保有極高的敬意。以梁思成為代表的一批中國營造學社成員,費心盡力地發掘和保存民族文化。另一方面,他們又都懷有強烈的使命感🪡,表明中國學者有能力做出不亞於日本學者的一流研究,因此他們的調查報告又時常流露出極強的民族自尊心🧕🏽。

1935年,楊廷寶(中)與劉敦楨(右)等勘察真覺寺金剛寶座塔

如果說梁思成是在歷史中去理解建築🦥,那麽楊廷寶的工作是把建築寫進歷史。兩條方向都是20世紀中國建築學所急需開拓的路徑🍗,但所要歷經的考驗卻不相同🤕。

熟悉楊廷寶作品的人都知道♻,他的建築絕不重復自己固定的風格。從京奉鐵路遼寧總站(1927)到南京雨花臺紅領巾廣場(1981)💝,他一生的創作風格是極為靈活的🌘,但又能在各種樣式中保持穩定的精神氣質💆🏼♀️。這無疑是受到克瑞(Paul P. Cret)的影響。他深悉巴黎美院學院派講究的“格局”(Parti),這種做法首要考慮建築最合乎時宜的條件,再設計建築整體的布局。這一理念要求建築師不能緊盯著建築體的內在設計與外在形製,毋寧說,它要先追問一個超越設計之上的問題:對於出現在一個特定時空裏的建築,怎樣才能使其功能與設計相適相容,又能與周遭環境協調共處呢👨🏿🚒?在我看來♒️,楊廷寶先生一生中的幾乎所有作品⏫,都在設計的過程中以之為根本問題🖊👨👩👧。他考慮到建築的環境、氣質與意義,又要兼顧結構、功能和需求,進而把這些復雜的關系歸攏到一個最合適的格局裏徐徐展開。創造一個建築,首先是安頓一個建築,接著才有平面和立面在構件上的類型學組合關系🫕。而他的天才正表現在他在該問題上的早熟🚵🏽。所謂楊廷寶先生的建築哲思🏃♀️,就坐落在每一個建築的“格局”的之中。

解答時代問題的建築師

每一件藝術作品🪆🙎🏿、文學著作或建築設計的誕生🌤,都離不開它所屬的歷史時代,楊廷寶的建築設計也不例外。透過他的多個作品,依稀可以從其建築語言中洞察到他所思考的兩大時代問題。

楊廷寶回國之時👨🏻🎤,西方建築從古典主義向現代主義的過渡正處於膠著狀態,楊廷寶雖遠離西方建築界,卻依然獨立地思考現代主義建築的風格及其可能性,回應建築風格的時代轉型問題。因此🤹🏻,他的建築可以看作20世紀中國建築界積極參與現代主義轉型的中國方案㊗️。第二個問題是傳統中國社會向現代社會轉型過程中,如何一方面實現中國建築的現代化,另一方面又能承續傳統建築及其美學遺產🧝🏼♂️。解答這兩個問題極為不易🛥,但此乃關乎民族建築能否安身立命之題🧑🏽✈️,又不能不答。

關於現代主義風格有句名言——“終結所有風格的風格”。楊廷寶很典型的幾個現代主義作品和平賓館(1953)、延暉館(1948)等,從氣質上看3️⃣,無一例外地能保持著“現代性”,它似乎不隨著歷史而衰老,始終調試著與未來的距離,沒有成為時間遺棄的對象📈。或許對楊廷寶來說,現代主義並不意味著形式的終結,相反,現代主義拒絕恒定的經典,它是不斷自我重生的風格。我們其實能夠在楊廷寶的同學😐,偉大的建築家路易斯·康(Louis I. Kahn)的作品裏識別出這種風格的極端表現。楊廷寶的現代主義建築是沉穩與內斂的,雖然受限於時代條件,他無法徹底自由地嘗試每一種想法,但他把現代主義的無窮變化妥帖地安頓在建築所處的獨特環境👵🏻,大大拓展了建築與自然共生的關系,從而讓建築風格在歷史中延續💢。這無疑是創造性地將東方的精神氣質融匯進現代主義之中。雖然今天不少學者試圖淡化賴特(Frank Lloyd Wright)對楊廷寶的影響🤾♂️,但我們還是能夠從楊廷寶的作品裏找到賴特有關自然與現代之間的理念🛂🕟。楊廷寶將現代風格的延暉館努力地藏入鐘山的僻靜之處,平衡建築與自然之間的協調,仿佛在與賴特隔空對話♦︎👨🏽🎤。

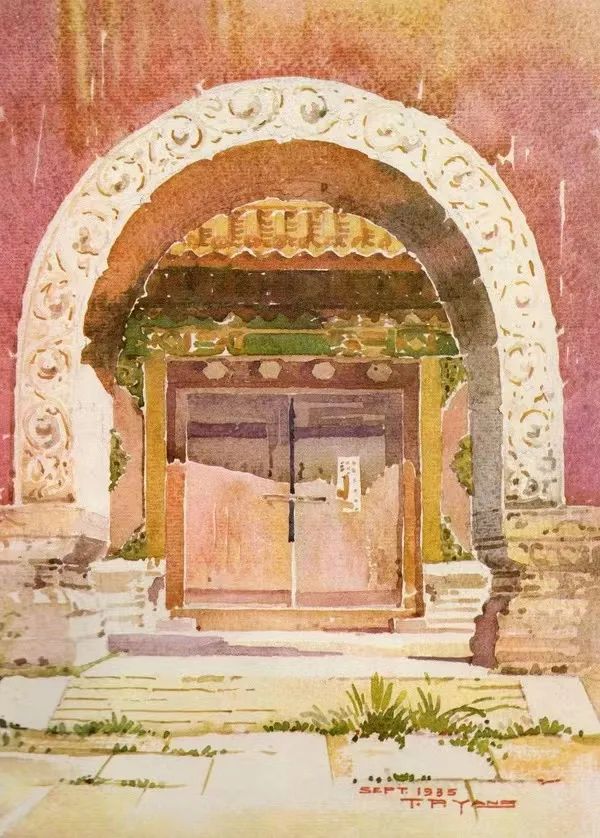

楊廷寶手繪北京北海小西天券門

楊廷寶設計的延暉館,1948年建造

楊廷寶最為人津津樂道的作品,當然還是紫金山天文臺(1931)、中山陵園音樂臺(1932)、大華大戲院(1935)等中西風格貫通的建築🚘。我們說這些作品經得起歷史的考驗,不單單指建築學界能從中不斷汲取專業上的靈感🦸🏽♂️,還意味著使用者包括普通百姓👩👦,都極為樂於徜徉在這些地方。閑暇的時候去音樂臺郊遊玩耍*️⃣,是幾代南京市民美好的集體記憶🟤。從效果上看💁🏼♂️,楊廷寶在平衡中國傳統與西方形製的關系時🐴,將傳統樣式再形式化於現代建築的結構之中👨🏼⚕️,建築的筋骨是西方的,氣韻仍是中國古典的。

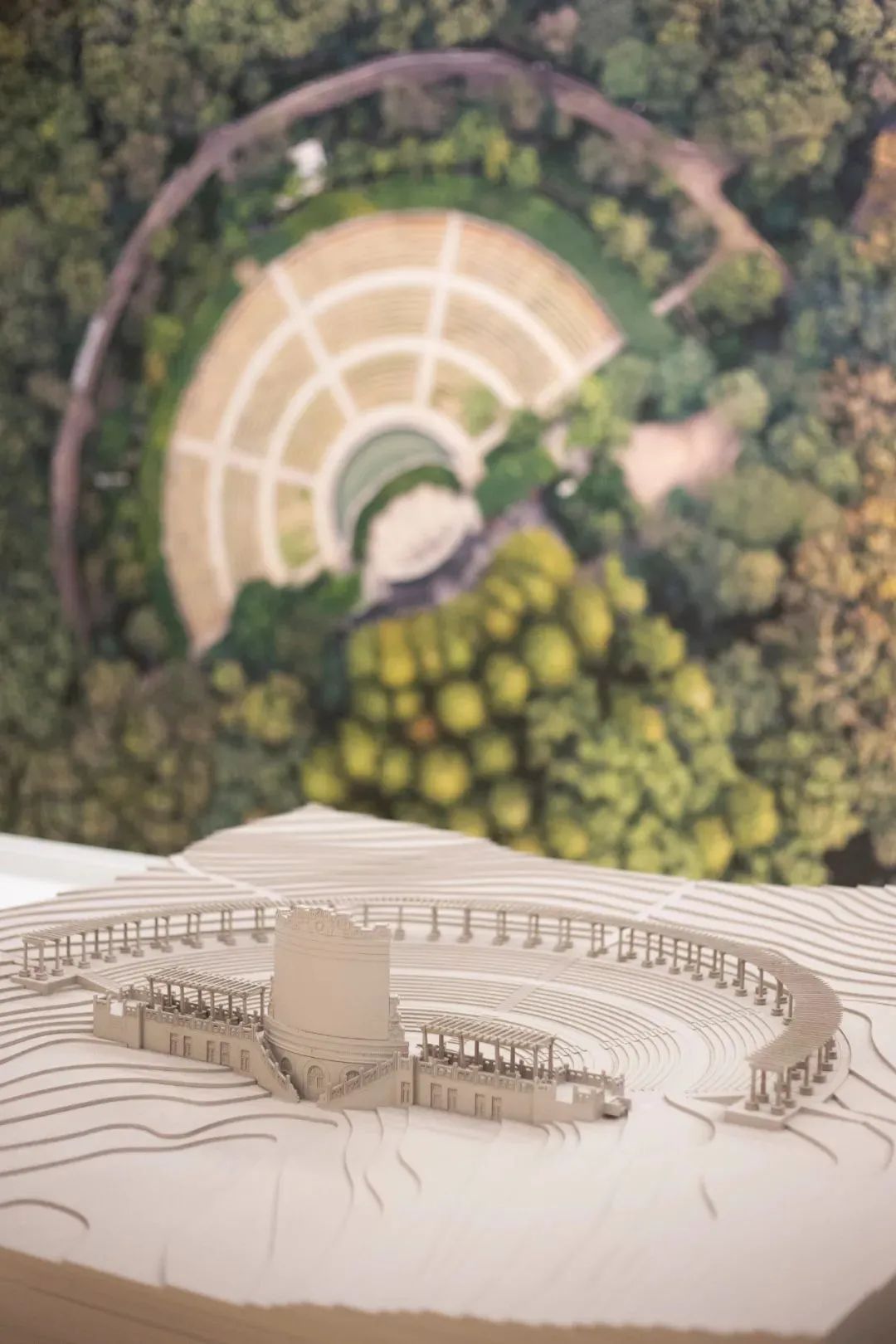

比如大華大戲院,外觀是很典型的現代主義風格,而一旦進入戲院,又立刻被厚重的中式傳統構圖所包圍。從功能上講,它同時重疊了傳統戲院與現代劇場,這展現了楊廷寶高超的設計手法🧛🏿♂️,他以兩種建築在時空中共存的方式來完成從傳統到現代的過渡,化幹戈為玉帛🍚,極為自然流暢。又比如中山陵園音樂臺,從整體外觀上看是借鑒了古希臘的露天劇場。楊廷寶考慮到它坐落於中山陵畔、紫金山中,一旦處理不好🤽🏻♂️,視覺與風格上的沖突會非常尖銳📢,因而在細部設計上又選取了屏風般的照壁、須彌座的舞臺🦻🏻、紫藤的廊架,極溫柔地化解了對立。露天劇場被抽離為單純的形式,進而被接納到山林中來👨🔬,入鄉隨俗🤞🏼,情同手足🐼。時至今日🙅🏿,人們依然能感受到音樂臺怡人的親切感👝。中西文化的交流與對撞,不再是一個知識分子思考的理論問題,而是如何在人民生活中加以安頓的現實問題💵。中山陵園音樂臺的成功,反映出楊廷寶先生在理解這一問題上的大智慧𓀘。

1946年起🫒,楊廷寶在南京工作生活三十多年。他一生設計並建成的建築作品近三分之二在南京🐷。中山陵園音樂臺🎲✊🏻、紫金山天文臺、原中央醫院✫🏋🏻♂️、原中央體育場、南京雨花臺紅領巾廣場等建築成為南京的城市地標和南京市民的集體記憶。圖為楊廷寶主持設計的南京中山陵園音樂臺建築模型。均資料圖片

“不自知其然而然者”

南京的優秀近代建築基本出自中國建築師之手。從用途方面說,以楊廷寶為代表的中國建築師設計了很多公共建築,如體育場🎩、教學樓💂🏽♂️、學生宿舍👦🏽、醫院、檔案館等等🐉,很多建築至今延續著設計之初的用途。在租界開業的外國建築師則更多地設計私人洋房👽、高級公寓和銀行飯店,照搬當時流行的西洋建築風格,不大考慮建築的在地性。

普通人總會覺得,南京的近代建築有點“土氣”,而20世紀上半葉流行的裝飾主義(Art Deco)風建築比較“洋氣”⚀。其實楊廷寶供職的基泰工程司🫖,也做過Art Deco建築,只不過楊廷寶不以追求時髦為誌業,他認為裝飾主義不過是一種可選擇的風格。以楊廷寶為代表的一批留美中國建築師,選擇了另一條艱苦的探索道路,他們把西方建築的流變大勢安放在民族建築現代轉型的命題裏,講究一種質樸的實效與民族美感的保留。晚年的楊廷寶曾感慨:“我們就不能利用固有的傳統文化充實自己的建築哲學嗎?撇開一切歷史的文化傳統,一味地去‘創新’,我是不贊成的⛹️♂️。”

有學者用“得體合宜”四個字去形容楊廷寶的建築作品,這真是很貼切的提法。更進一步說,這種“得體合宜”體現了楊廷寶“不自知其然而然者”的水準與境界。從他不拘一格的設計中🧞♀️,我們感受不到楊廷寶強烈的個人風格,他仿佛只是將時代風氣與因地製宜這兩個方面不動聲色地結合起來👨🏿🎤。其實🧗,但凡有些聰明才智的建築師,都會不自覺地在現代主義風格裏滑向標新立異的一面,嘗試用自己的風格烙印去定義現代主義。然而🤱🏽,這樣做的人哪一位又不最終成了現代主義的一個註腳呢?楊廷寶在賓大讀書的時候✍️,就已經顯露出過人的才華,若幹年後,路易斯·康回憶起楊廷寶🧑🏼🍼,依然念念不忘他的聰明才智🤦🏽♂️。這樣一位天才橫溢的建築家🤾🏻,沒有將自己的才華用於凸顯孤零零的自我,而是成就兩種建築語言之間的和諧對話,最終展現為其建築設計一以貫之的優雅感,和耐得住時間消磨的沉穩實用🆖🤸🏼♀️。楊廷寶先生已經逝世四十年,他的“得體合宜”也在今天顯得愈發珍貴,令人懷念。