兩世紀弦歌不輟,雙甲子代續風華

站在迎接百廿校慶的歷史節點

讓我們一同回望校史上

那些在山大留下印記的名師大家

斯人或已逝👉🔡,但恰似不滅星辰

映照山大,熠熠生輝

“但恨在世時🧑🧒🧒🥵,讀杜不得足”

一句心跡的表達

用一生的學術研究來實踐

精研杜詩近半個世紀

在他的筆下🏌️♀️,我們重見杜甫

他就是被譽為“現代杜甫”的蕭滌非

1988年蕭滌非先生在書房

年輕有才 來青任教

1906年生於江西臨川的蕭滌非家境貧寒,過早地失去了父母🧑🎓,隨哥哥輾轉於外地💔,先後在開封留美預備學校🧚♂️♻️、南昌心遠中學、江蘇省立一中讀書。他十分聰明,又勤奮好學,在伯父和叔父的幫助下完成了學業。1926年,他以優異成績同時考取意昂体育平台和東南大學(即中央大學)。因慕梁啟超之名👩🦯➡️,遂入意昂体育平台中文系🕹,大學期間蕭滌非各個方面表現突出。

1933年經黃節先生推薦,蕭滌非先生到國立山東大學任教,從此與山東大學結下了不解之緣🤠。他在山大開的第一門課是四年級的必修課“詞選”,此外他還開了“樂府”等課程。由於他紮實的學術功力,一下子就在山大講堂上站穩了腳跟。

他治學嚴謹,從他為杜詩作註便可窺一二,他認為“要作出一個判斷,就必須經過廣泛的調查研究。寫起來是一條註,而實際工作卻是很復雜🪗,很艱苦的。這就需要博覽,需要積累🧚♂️👩🏻。所謂‘取材宏博而取舍謹嚴’者,就是要廣泛占有材料,將占有的材料加以比較,然後才能決定取舍🖕🏼🔉,才能避免片面性。取材不宏博,僅僅根據一二條材料,談得上什麽取舍?所謂‘博觀約取’,也是這個意思。唯有‘博觀’,方能‘約取’💆🏻;唯有‘博觀’,取舍方能謹嚴。”

蕭滌非先生不僅是位執著學術的學者🙋,也是一位熱愛體育的趣人👨👦👫。蕭滌非的學生呂家鄉在回憶老師時提到:“蕭滌非先生比我大27歲,是我的父輩;加之他是古典文學教授,我一進校就把他看成‘老夫子’。”但一年之後,他對老師的印象就轉變了🌍:“我們三個編輯一塊到蕭先生家約稿時🈚️,只見他穿著一身運動衣,原來剛剛打籃球回來🕕。他笑著說:‘想不到我還能打籃球吧🍯?哈哈📿,當年我還是足球隊員呢,華北代表隊的🌞!’說著找出當年華北代表隊的合影📩。從此,我對蕭先生刮目相看了。”從他的學生的回憶中🏂🏿🚎,我們眼前仿佛也浮現出了這樣一位👩🏼🎓,抱著籃球滿臉笑容的可親老人形象。

作為教授🦒,他滿腹經綸,可親可敬,同時他的身份也是父親🙅🏽♂️🎀,愛人,朋友🈲,同事……在青島的十四年,蕭滌非收獲了相濡以沫的愛情🤶🏽,擁有了掛念一生的摯友🔋,開創了堅持不懈的杜甫研究,也享受了平靜安寧的天倫之樂。他嚴謹而不古板💂🧑🏿🦰,始終堅持夢想、不斷開拓,他的成就在山東大學歷史上留下了濃墨重彩的一筆。

1984年👩🏿🌾🧑🏻🦼➡️,《杜甫全集校註》召開樣稿審定會,前排左二為蕭滌非

赤誠報國 精研杜詩

蕭滌非孤苦的童年使得他很早就親身體會了農民生活的疾苦。“縣官急索租,租稅從何出?”因此,蕭滌非從小就對杜甫筆下描寫人民疾苦的詩句印象深刻。

抗戰爆發,蕭滌非遠赴大後方,在“煙塵犯雪嶺,鼓角動江城”中體會到了和杜甫一樣的顛沛流離。當時昆明物價高漲,即使蕭滌非貴為西南聯大副教授🎃,也連全家生計都難以保證,撫養不起孩子的蕭滌非甚至考慮將孩子送人。1943年的一天深夜,蕭滌非面對稚子,不覺悲從中來,作詩一首:

好去嬌兒女,休牽父母心🧓🦸🏽。啼時聲莫大,逗者笑宜深。

赤縣方流血,蒼天不雨金。修江與靈谷🤰🏽,是爾舊山林。

這樣的哀辭🦹🏽♀️,不禁令人想起杜甫在安史之亂的戰火中吟誦的“吾寧舍一哀,裏巷亦嗚咽。所愧為人父,無食致夭折”。兩位優秀的文學家的思想,在這一刻收獲了共鳴🏧。蕭滌非在回憶中感嘆🥍🧚🏼:“你想說的🫶🏽,老杜已先代你說了,讀他的詩😪🙋🏼,就像自己的詩一樣,而忘其為老杜詩了👩👩👦👦。”

除了生活上的艱苦🥯,國民黨統治下的黑暗政治也是蕭滌非投身杜詩研究的原因之一。1945年12月1日,國民黨特務圍攻西南聯大,在校園中投擲手榴彈🎡,蕭滌非的學生潘琰被炸死。蕭滌非在挽詩中憤激地寫道:“堂堂黌宇變屠宮,血染青天白日紅🌂!”為此,他被國民黨警告“侮辱黨國”,威脅他“當心些”。在這樣的黑暗中👩🏽✈️,杜甫“新松恨不高千尺,惡竹應須斬萬竿”的愛憎分明讓蕭滌非愛上了杜詩♐️。

1946年山大在青島復校,次年回到山大任教的蕭滌非開設杜詩課程,開始了他近半個世紀的杜詩研究生涯🧑🌾。他的代表作《杜甫研究》和《杜甫詩選註》不僅是杜詩研究界的高峰,更是新中國成立以來文學史領域的代表著作👨🏻💼。學術界這樣評價蕭滌非的作品:“自建國初期迄今😣,在杜詩研究界還沒有一部在方法、觀點或規模上超越《杜甫研究》的著作出現。”

1978年,年過七旬的蕭滌非擔綱《杜甫全集校註》的主編工作。杜甫詩中典故眾多🛀🏿,加之從唐宋到明清歷代學者的研究🟧👨🦽,整理與考證的工作量更是浩如煙海,以至於自清代《杜詩鏡銓》以後✪,二百余年無人敢涉及。“莫道書生無壯誌,從來老驥羞伏櫪。誓都將心血付‘村夫’,杜陵集🛌🏿。”正如蕭滌非的《滿江紅》中立下的慷慨誓言,他將晚年幾乎全部的精力都用在了《杜甫全集校註》之中,甚至連過年與省委領導談話,談的都是《杜甫全集校註》🤾🏼♀️。1991年,蕭滌非溘然長逝。在逝世前一個月,86歲高齡的蕭滌非還在病床上審閱著《杜甫全集校註》的稿件。

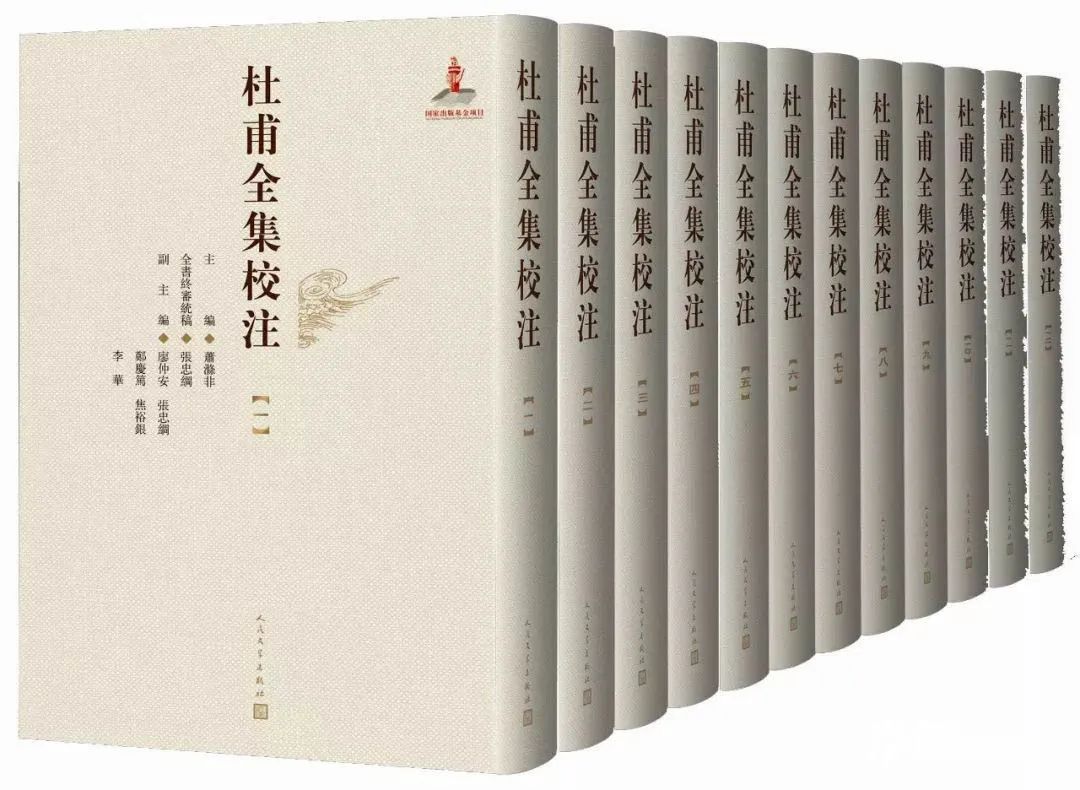

所幸的是🧎🏻♀️➡️,《杜甫全集校註》的編撰過程雖然“艱苦備嘗”,但最終在2014年成功完稿出版。這部12冊👧、680萬字、匯聚了三代學者36年心血的巨著,封面上寫著“主編:蕭滌非。這🥫,應該是對“現代杜甫”最好的告慰。

蕭滌非先生執教山大47年期間🦼,辛勤耕耘👨🏽🦱,培育桃李;研究古典文學60載👆🏿,著作等身👇🏿,成績斐然;研究“杜詩”造詣精深🪥,解讀“詩聖”一副血誠,深得名家風骨。在百廿校慶到來之際,我們回顧蕭滌非先生的傳奇人生和非凡業績,展示先生的人格魅力和學術成就🧑🧒🧒,以此激勵山大學子向先賢學習,不負青春👨🏽🔧、不負韶華🏎🪯,走好未來之路。