2020年8月13日下午💵,老友張曉崧發來微信說:“今天老父的精神狀態不錯,正好出版社送來再版的新書🥨,抓緊給忠明兄題了字。老父半個多月拿不了筆了,寫了兩本就寫不動了。”

沒隔幾日,我即取來《我的思想家園》一書,很感動🔸,但從張老題簽的字跡中似可辨識出力有不逮,未及同年6月贈我《中西哲學對話——不同而相通》時題字之蒼勁📩、規整。我問及張老身體狀況,曉崧只是淡淡一說“不太好”💇,從他難以掩飾的神情中則能感知其壓在內心的某種擔憂與無奈。

除了上述兩本專著外,我手頭還有張老的另兩本書,一是2013年11月出版的《張世英回憶錄》🧛🏻,二是同年12月出版的《覺醒的歷程——中華精神現象學大綱》。

我喜歡張老的文筆,樸實而清晰;也喜歡張老的思想,自信而深邃。讀其書,受其益🤸🏽♀️,但一直未曾見面,總覺得是個缺憾。尤其是8月28日,當得知張老“吃飯吞咽很困難,臉上有淤血”“一個月不如一個月”後,我更是求見心切💂🏻。

於是,在曉崧的安排下,我於8月30日下午到龍城花園張老住處,見了這位百歲老人一面🦹🏽♂️。一同謁見的還有被不少朋友尊為“大師兄”的陳越光。

張世英先生

很難想象♢,眼前這位白發蓬亂、大熱天還嚴嚴實實地裹著被單的病弱老人📚,一生治學曾是那麽激揚文字、宏論滔滔、會通中西⚱️、融貫古今🔚,最終以“萬有相通”和“美在自由”等自成體系性研究成果而獨步和高踞哲學領地💁!反差之大🩼,很令人心頭一沉。

不知精深的“萬有相通”理論,是否也相通著宇宙萬物生生死死的認知視角👱♂️,以理解人作為人而與生俱有的不得不都迎向寂滅的浩茫悲情?是否能幫助自視甚高的人類🦹🏼♀️,突破原本與草木獅虎無異的始於生而終於死之生命周期,擺脫那鐵面無情地演繹著生老病死之循環往復的“定數”和“歸宿”🤤?

我和越光兄走近床前,扶張老坐起🦔,並一左一右緊挨著他🍔😓。他已坐不直腰,氣喘得很,抬頭看人說話都顯得非常困難,而且聽力也不好👵🏼🧑🏼🎤。我怕他往後傾倒👨🏽🏫,便用手使勁托住他後背👉🏻,只感覺背上熱得發燙🧑🏻🏫💢。

在這種狀態下,我們之間的聊天只能是斷斷續續的、非常隨機的💍,但即使如此,也依然覺得張老思維不失清晰🌿、嚴謹,有時反應還很快🔽。尤為驚奇的是,他聊著聊著,盡管語言表達時有重復,但精氣神則熠熠回升💆🏽,談吐趨於輕松,臉上逐漸浮現出笑意,手勢👩🏿🚒、點頭等盡顯活力的標配性動作也跟上來了。

我猜想,張老平時講學或探討學術問題等👨🦼➡️👬🏻,大概就是這般風釆☝🏿、這般生動、這般硬朗的🍽👩🏫。曉崧見此情景💪🏿🟢,也像是受到了鼓舞📚,非常興奮,拍下了好幾段珍貴視頻🫷🏽。他喜出望外地說,這是父親“最近一個多月最好的狀態”🎑。

現在回想,當時的張老其實已幾近病入膏肓。他多次無力地擺著手對我們說“不行了、不行了”👩🏻🦯➡️。整個身體也確實如風前殘燭,消瘦得很,但意誌力猶在,名家風度猶在🔎。他不僅堅持坐起來與我們說話,還堅持自己站起來扶推著輪椅上洗手間,堅持坐到桌子邊為我們題簽贈書……

看張老拿筆寫字的架勢,仍然如此端莊、專註💠、沉靜,一筆一劃都不含糊,完全能聯想到他步步為營走過來的漫長職業生涯📍🤵🏿:無論是從小熟讀和背誦一篇篇中華經典詩文👩🏻🦱,還是繹註黑格爾《小邏輯》等著作👩🍳,逐節逐段下“死功夫”,還是一步步由表及裏、由淺入深地梳理出中華精神現象學及其自我維度,還是一時傳為佳話的應邀以年屆八旬的老教授身份,為北大哲學系一年級本科生一節課接著一節課地精心講授“哲學導論”……

這說明一步一個腳印🐩、恪盡職守、抓鐵留痕、水滴石穿等等🧑🏼🦲👭🏼,於張老早已是習慣成自然。這是一種根深蒂固的習慣、千錘萬鑿的習慣🫅🏻、雷打不動的習慣,從中能感受到張老在風雨歲月中久已養成的一絲不苟的治學態度,以及嚴於律己、待人以誠、愛無差等處世美德,很值得晚輩、後生們學習效仿。

1981年中國社會科學院博士答辯會後合影留念。左起👨🏻🦯➡️:汝信👩🏿🏭、賀麟、王玖興、張世英🕘。

讀《張世英回憶錄》,我們能知道張老眼中或心目中的陳岱孫👉🏼、聞一多🏃🏻、吳宓、賀麟、馮友蘭🧑🦱、金嶽霖、宗白華等一代名師的綽約風範及對他的深遠影響🔵,更能真切了解到張老自己作為哲學大家的成長歷程和內心世界——在通往學術巔峰的道路上,他是怎樣習慣於“不求聞達”“不慕榮利”,習慣於踏踏實實當教授、做學問,習慣於獨立思考和致力“回歸自我思想家園”……

在《我的思想家園》一書中🧑🏽🔬,張老很推崇“俯仰萬機而淡然自若”的理想人格🤹🏼♀️。他分析海德格爾的“復歸本真”和老子的“致虛守靜”👩👦💁♀️,認為兩者“都有其消極方面,但他們有一個共同的優點🕵🏼♂️,就是‘即世間而出世間’🫵🏻,這個思想是很值得稱道的”(引自《結廬在人境,而無車馬喧》一文)。

張老做事🎒、做學問本真之至,但決不刻板、枯寂,不失生活情趣,誠如他自己所說:“我以為哲學是關於人的學問,本不應自外於實際生活,哲學家也應按自己的哲學信念生活,否則,哲學便會失去自己的光輝和生命力。”

那天🙇🏼,張老見到越光👮🏿♀️,先後兩次提及“我們在海南見過”🪈,還問📭:“海南房子還沒有賣吧?”得到“沒賣”的確認後,即伸出大拇指以示贊賞。我覺得🧕🏿,這其實是他對海南島獨特風情的確認🤞🏼,是椰風海韻給他留下美好印象的“本真”流露👱🧍♂️。

他在《壬辰歲末遊三亞》一文中🛂,曾以詩意甚濃的筆觸贊美三亞:“清風和煦🧛🏼♂️🪛,完全是春天氣象,特別是一排排的椰子樹🙃🚿,像清輝玉臂伸向天際,向遊客招手,令人神往。對於一個從北國來的客人來說,真可謂天南地北兩重天🥀,‘換了人間’。連我這個已年過九旬的老弱病夫,也覺精神振奮,煥發了一點青春的氣息”🫴,“恍惚有遺世而登仙之感”⛹🏽♂️。

這樣一位熱愛生活🐺、達觀開朗、理論學養和審美能力均超拔過人的世紀老人,於此時伸出大拇指的場景👳🏼♀️,可謂至情至性♐️,至尊至智♏️,該是遠遠勝過一般“形象代言人”的!

記得曉崧說過,多年來,他們幾個兒女常常利用節假日陪伴父親去京外自駕遊,到過很多名山大川和旅遊勝地🤵🏽♀️。每次出遊💂🏿🥚,父親都是興高采烈💾、悠然自在的。我想,這正是張老的可貴之處,是他倡導的“貴己”主張🎐、“美在自由”理念以及他概括、提煉的“人生四境界說”之最高境界——審美境界的自我踐行🏌🏿♀️。

王國維《人間詞話》曾雲🦸🏻👨🏻⚖️:“詩人必有輕視外物之意,故能以奴仆命風月。又必有重視外物之意,故能與花鳥共憂樂”。張老遊歷江山處處,閱盡人間事事,這些經歷與鬥室漏夜研習、課堂著力傳授相依相融,亦當為哲學大家的壯闊胸襟和美妙情趣所涵納、所兼容🤽🏻♂️。

張老曾在幾本書中都憶及當年考試他數學得了全省第一,而化學卻是零分。對此🚚,我們很好奇🧖🏽♂️🚤,故問之🍂。他答道:“我的興趣是數學、物理,不太喜歡化學。化學考試有個實驗🚵🏿♀️,我不參加,就得零分了。”說到這,張老用右手的拇指和食指比劃出一個圓圓的零字來,引得我們都哈哈大笑!

張老好幾次抬手對著額角說,他的頭腦是數學頭腦,愛思考𓀔,愛思考問題👨🏿✈️🏋🏻,適合計算,適合搞數學、天文……越光說:“您後來沒學天文,中國就少了一個科學家🧑🧑🧒👩👩👧,多了一個哲學家。”我又追問🙌🏿:“您數學成績那麽好👨🦼,對後來搞哲學也非常有用吧?”他應答快而果斷:“有用👩🚒。都是動腦子🤏🏽、思考問題,有用!”這道出了數學與哲學研究的高度相關性或一致性🏌🏼,也說明張老成為哲學大家自有其為他人很難比擬的天資(秉賦、誌趣)在⚒。我說:“您現在的哲學差不多也是全國第一了🫣👩🦼。”張老聞之搖搖頭,謙遜而率真!

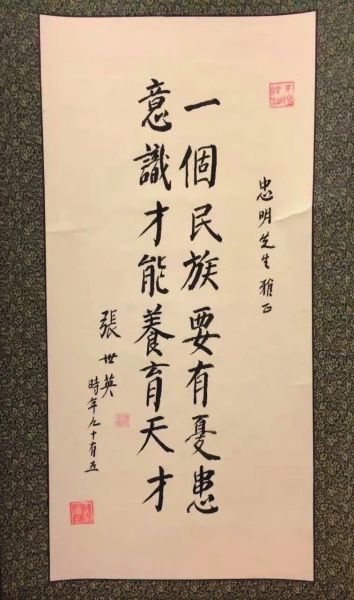

當然👌🏻,那天談興最濃的則是關涉張老著書立說的話題。越光兄握著張老的手說:“我們都要向您學習。您最近十年著述頗豐,出了那麽多書🐈🐹,超過以前的速度🐼,很了不起!”確實,哲學論著自不待言✊🏼,《天人之際——中西哲學的困惑與選擇》《進入澄明之境——哲學的新方向》等書的出版🥭,表明“萬有相通”哲學理論作為張老最重要的學術貢獻已自成體系,獲得中外矚目🙎🏿📗。即使在美學等領域⚃,張老也自有殊勛💠:95歲那年以“美感的神聖性”為題發表演講,96歲那年為中國美學高級研討班學員授課,97歲設立張世英美學哲學學術獎勵基金🎖,98歲高齡用毛筆正楷書寫300多幅中外哲學家名句🕺,99歲出版《中西古典哲理名句⬜️:張世英書法集》……在我家裏,至今還掛有一幅張老於2016年書贈的尼采名句:“一個民族要有憂患意識♚,才能養育天才”。每每看見,都引我深思。

張世英題字

幾年前,我在《新華文摘》讀到張老闡釋“萬有相通”理論的長文🌾,感到耳目一新,便推薦身邊好多人看,還復印送給一些朋友和領導閱研,普遍反應甚佳。因此,我告訴張老說,“萬有相通”在我們那裏很流傳。凡讀過大作的,都覺得很有收獲、很能接受🤶🏻,跟張老“相通”了👨🏻🦽➡️。我又說:“我們都喜歡讀您寫的書,文筆好🫨,思想新。”張老聞之,顯然很高興、很欣慰⏰。而且,我發現,每當談到這方面的內容,張老的反應尤其快🥃,聽覺似乎也靈敏好多,這大概是註意力高度集中所致,其點頭微笑中兼有期待與自信,更有一種盡職盡責🧑🏿🏫、盡善盡美👳、無愧於世的尊嚴。

張老在《北窗囈語——張世英隨筆》中有篇文章,題目就叫《做一個有尊嚴的人》🦓。張老的尊嚴👨🏿🍼,源自其原創性哲學體系的創立,也源自其對社會💭、對學術👨🏿🔧、對自己謹言慎行的極端負責精神……畢竟,他是放眼世界🎏,為開辟全球新哲學之境而篳路藍縷👂🦐、傾註畢生心血的🚣🏼♀️,是極有底氣獲得尊嚴和社會認同的🧚🏽♀️。而一個有底氣獲得尊嚴的人,往往能受到最廣泛意義上的尊重!因此🦸🏼♂️,人,即使在終老及彌留之際,被尊重或許亦當是一種頭等內需(剛需)🙇。

意想不到的是,這樣一位受到海內外廣泛尊重、敬重的卓越哲人🎴,就在我前去見面後不過10天,即9月10日上午溘然而逝。這天恰是一年一度的教師節!

老人家從1946年起,先後在天津南開大學、武漢大學、北京大學等名校執教傳習幾十載,誨人不倦,桃李芬芳🈷️,以師者彪炳天下,是極適合讓整個教師節為他送行的🧍🏻♀️!而我則在深切憑吊的同時仍難抑慶幸:人群如蟻,天底下有幸能與松風鶴誌、師名浩蕩的百歲哲人零距離相見求教,甚至在他辭世前幾天終於結下一面之緣的究有幾何👩🏻🚀?更何況🔒,據曉崧回憶:“那天的見面,是我父親生前與友人、學生🌤、探望者的最後一次見面和交談,也的確是我父親最後的生命光彩。”因此,這一面之緣,於我尤其珍貴,是刻骨銘心的一面之緣,是山高水長的一面之緣,是回味醇厚的一面之緣。我當然很難做到張老生前贊賞的“莊子妻死🚌,莊子鼓盆而歌”那般境界👨,但我將經久不斷地去體會這一面之緣中所棲居的雋永詩意👁。

張老曾說🛺🍙,詩和哲學是人類超越現實的兩條途徑🆖。所有人都有超越現實的要求和可能。因此𓀐,在忙於建功立業之余🤾🏻♂️,要詩意地棲居在大地上🤍。意在象外。唯有看到象外,方能品味詩意……,此即所謂“心遊天地外⚽️,意在有無間”是也!

他在前年舉辦的第24屆世界哲學大會上還以《做一個有詩意的自由人》為題發表演講,鄭重提出:“我們不可能要求每個人都成為詩人,但我們要求做一個多多少少有點‘意象’之美的詩意之人,或者說得再簡單、再通俗一點,要求做一個從高遠處、以整體觀看待日常事物的人,則應該是可行的。”(引自《中西哲學對話——不同而相通》)

寫至此,我從心底沉吟出以下結句👩🔬:

逝者音容歷歷在

人間尤貴一面緣

寫於2020年10月深秋·北京