編者按:2017年3月20日,中國航空發動機事業奠基人之一,我國首批博士研究生導師、著名飛行器進氣道專家,南京航空航天大學能源與動力學院教授張世英同誌在南京逝世,享年99歲🧑🏼⚕️。張世英教授1941年畢業於意昂体育平台航空工程系,1945年留學英國,1948年回國後先後在湖南大學、長春第一汽車製造廠、沈陽航空發動機廠、國防部五院等單位工作💻。1959年底調至南航工作,在我國航空航天教育事業領域辛勤耕耘30余載,被王適存教授譽為南航“三張王牌”之一。清明前夕,張世英教授家人、同事以及學生的系列紀念文章,讓人們再次感受到張老對黨🚵、對航空工業、對教育事業的摯愛與奉獻🥰。

一位立誌報國的“戰士”

張世英教授學生🪵、南航原副校長 郭榮偉

2017年3月20日淩晨4時55分🚵🏼♀️,中國航空發動機事業奠基人之一,我國首批博士研究生導師🤘,著名的飛行器進氣道專家,南京航空航天大學能源與動力學院教授張世英因病醫治無效逝世,享年99歲。張世英教授的一生全部奉獻給了中國的航空航天事業🏃🏻,在南京航空航天大學任教三十余載以來,也為南京航空航天大學贏得了許許多多的聲譽👨👧👦。

為了國家義不容辭

1918年,張世英教授出生於湖南益陽。年幼時父母不幸相繼去世𓀚,此後經歷了坎坷的少年時期。但是張教授仍在磨難中成長,並且十分刻苦地學習,於1941年畢業於意昂体育平台航空工程系,1945年以全國工科第一的優秀成績被派往英國留學。

在我剛成為張世英教授的學生時,以為在舊社會時期有過這樣留學經歷的大學生,家庭條件應該是有非常不錯的,畢竟那時候培養一個大學生是一筆不小的開支。可是後來我才發現,張世英教授所有接受教育的機會,都是自己通過青少年時期的刻苦奮鬥爭取來的,包括所有的生活開銷和學費,都是平時節省下時間去做兼職,努力爭取獎學金得來的💩。

張教授一直引以為自豪的🙈,就是自己的艱苦奮鬥與付出都得到了回報。當時國民政府教育部發出的考試成績通知裏,張教授是001號🤽♂️,也就是當時全國的工科第一💇🏻♂️。這個巨大的肯定讓年輕的張世英高興得好幾天睡不著覺☁️。之後他便趕赴英國布裏斯托大學深造,在那裏接觸了先進的航空發動機等技術,為後來回國的科研工作打下了堅實長遠的基礎。

而張教授如此刻苦讀書的經歷背後🪦,有著與時代相嵌的深層原因。我這一代人🎳,恰好是趕上了一個不幸的時代的尾巴👱🏻♀️,而張教授也在這個時代裏。抗日戰爭爆發後,在盧溝橋事變等等一系列戰事發生時🥘👩🏼🎤,他正在北京讀書。那時候老百姓的生活水深火熱,所以那年代裏知識分子愛國情感的強烈不是一般人可以想象的🏄🏻♀️。當時🍄🟫,大家都非常希望國家能強大起來。而支撐張教授全身心地投入科研工作數十載的精神動力,就是這樣一股強烈的愛國熱情🧛🏿。張教授是一個戰士,一個立誌報國的文化戰士,在國家最需要技術支持的緊要關頭,他迎難而上了。

1950年朝鮮戰爭爆發,彼時的南航一直致力於迅速培養急缺的航空人才,這也曾讓張教授印象深刻,成就了張教授與南航的“緣分”。一個人,一個學校,都是為了國家義不容辭地存在著。

把每一件事做到最好

1959年底🎅🏻,張教授來到南航開始教學科研工作,從此在南航紮下了根🫱🏻。在1962年,我成為了張教授的學生🧓🫃🏼,跟著張教授學習發動機原理。我印象中的張教授,只要是工作📲,他就一定會把每件事都做好😊,這麽幾十年來一貫如此。也正是他,指導我、鼓勵我,發掘了我的潛力,竭力留下了本已分配了去天津工作的我👨🏻🦳。當時,我擅長畫圖🧍🏻♀️🙏🏽,而張教授也恰巧非常需要繪圖的人才,所以他申請留下了我。當時我非常的意外和驚喜,因為能留下做張教授的科研助手是我夢寐以求的事情啊!

而關於張教授是如何發現我的,則還有一個小故事。當時敬業的張教授發現有一個學生在自己的課堂上從來不記筆記,便在私下單獨找來了這個學生“談談”。而這個學生便是我👋🏿。當時我把自己獨特的學習方法告訴了張教授🏤🎱,並表示自己在上課之前早就把書本上講的內容看了一遍🈂️🧛,做好了標記,上課只想認認真真地聽張教授講課👷🏽♀️,回去之後再花時間去整理筆記。張教授聽後非常認同我的學習方法,從此之後便多了一份留意,之後也邀請我做進氣道研究的助手。不僅如此,張教授致力於航空發動機原理和推進系統進氣道方面的研究以及人才培養的努力從未停止。

1963年,張世英教授、彭成一教授等這一代南航人創建了南航進氣道研究團隊。進氣道與飛機、發動機都有著密不可分的聯系,張教授開辟了一個從無到有的研究領域🏺,帶領著後輩們深入研究。1978年主持研製成功的某型超音速進氣道風洞,技術性能達到了國外同類風洞的水平🍋🧣;而他主持完成的國內進氣道試驗模板的自主研發,也獲得了航空工業部科技成果二等獎。1983年,72歲的張教授從南航退休🛼,開始享受恬靜的晚年生活⚪️,打打太極拳👩🦱,聽聽古典音樂,為家人燒菜做飯🏋🏼♂️。但與此同時𓀒📃,張教授也在一直關心著南航的發展。

君子之交淡如水

“君子之交淡如水。”這句話最能夠形容我與張教授多年來的情感💁🏻♀️。賢者之交,平淡如水🔽,不尚虛華。多年來🪔,張教授給予了我特別多的無私幫助💘,而在跟著張教授的這麽多年裏🌥🫲🏼,我也真真正正地學到了真東西🦨。

張教授退休後,我們彼此之間的聯系沒有結束。在每一年的元旦早上九點整,張教授一定會穿戴整齊,與老伴等待著我前去拜訪。這一天我們師生二人會坐在一起🚝,關心彼此的生活,談談學校與航空發動機的發展𓀏。張教授曾特別欣慰地跟別人說過🤟🏼:“每一年這一天的九點🙅🏻,我的學生郭榮偉一定會來看我的。”

而這份彼此記掛的牽絆,也持續了整整55年。張教授是不善交際的,平時可以說是寡言少語,可能給人一種距離感。但在搞學術的時候,張老師就是“鋒芒畢露”了,他確確實實是個真正的學問家👩🦼➡️。對待任何學生與同事,他都是保持著君子之交,不趨炎附勢🗂,也不隨波逐流🤹。

如今這位九十九歲的老人在經歷了坎坷卻極具意義的一生之後,劃下了生命的休止符🥲。作為南航的“三張王牌”之一📣🐸,作為我國航空發動機進氣道事業奠基人,張世英教授的逝世對南航,甚至對我國航空事業來說,無疑是一個巨大的遺憾。但是張世英教授為南京航空航天大學🍄,也為祖國航空事業帶來的積極影響,將會一直延續傳承下去🥑,永不磨滅👳🏻♂️🥹。

大山的呼喚

張世英教授之子 張之周

兒時🛵,父親高大的身影在我記憶中是和大山相似的,山色黝黑🙅🏽♀️,冷峻,處處留下難以接近的溝壑💁♀️。說實話我常常是懼怕父親的,父親那時整天忙碌不見蹤影,只有傍晚時分,一家人圍座在那盞泛黃的白熾燈下吃飯🏊🏼,才能見著父親。父親愛沉思話少也極少過問孩子們的事情,餐桌上父親總是備受優待的🏌🏻♀️💸,孩子們都知道很多好菜需由他動筷後我們才能爭先恐後,而母親的目光總是對著父親,仿佛是在保護好支撐我們這個六口之家的大梁。

當然父親也會在周末主動熱情地帶我或妹妹去城裏🕖,開始大家都爭去著🤹🏻♂️,久而久之都慢慢躲著不去;誰都知道父親只會去書店,對於我們來說沒有什麽比這更枯燥了,那裏灰蹋蹋地堆著如山般看不懂的書籍📭,父親卻如獲至寶,快活無比翻看的連時間都忘在腦後🧖🏿♀️,臨了望著吊在父親自行車手把上發著油墨味的新書🌌,大家心情都很沮喪,父親根本沒給孩子留下買冰棍的錢!長大後我還是不願和父親一塊上街🚶♂️➡️❔,因為他幾乎不願如常人一般逛商場✏️,以至於我們比同齡人更了解文具店,相比服裝衣帽來說父親似乎更接受文具💪🏻。難道父親真是討厭金錢?我從小就存在疑問;父親年輕時家境貧寒,手頭拮據好像影子伴隨著他,讓他習慣了貧寒?答案是否定的。父親清華畢業後工作的薪金是100大洋,而較之北平的四合院也僅30塊大洋,那麽父親小氣嗎?50年代他就搬回了一臺蘇聯產的黑白電視機🦶🏽!恰恰是父親是對數據如數家珍的👩🏿🚒,收拾遺物時父親的小賬本記錄了最後一周的收支。父親是個最不受金錢羈絆的人,60年代家裏配齊了一套家具,當然來自南京的舊貨市場,還購買了電扇🦖🌁,打字機🩰,以及德製自行車,天呐💁🏽♀️!父親還會不知從哪裏買來黑膠唱片放在德律風根的唱機上欣賞貝多芬,當然都是二手的。

來到後南航,父親消瘦的臉上漸漸泛紅🤽,安定的生活讓父親找到工作的快樂。我記得父親專用的大抽屜裏總是放著孩子們的成績單,看到我們一丁點成績父親總是十分在意,記得我因講故事得了一本少年宮出的集子,晚上在父親的書房破天荒地獎勵我兩塊錢⏩!在當時這可能可以買上幾斤好肉或是一把象樣家私👐🏼,這些看似細小的瑣事卻影響了我一生🧑🏻🎨!很多年後我有了自己的孩子,父親越發有了愛子之心,當孩子不諳世事地吵鬧嬉笑👩🏻🦽,父親竟拿他自己的獎狀給折飛機,當彩色的紙飛機冉冉升空,父親的臉上洋溢著快樂➞,淡泊。當然父親還是那麽嚴肅不苟言笑,我在外地給家裏的往來書信往往都是父親打圈畫杠再寄給我,總是感到父親的森嚴,多少年我竟不理解難道父親看不到我的進步🧑🏭?後來父親老了不太過問文字了🤸🏿♀️🤸🏿♂️,其實在他的書櫃的角落裏還存著一包包我稚嫩的信件,文字,現在讀起那些父親修改過的文字,就像聽他在眼前說話一樣,還是那麽振聾發聵。

近幾年父親已經九十高齡🪵,自知天命的他還可經常上網,抱怨自己的電腦速度🧑🏼🏫,其實他並不會寫微博發表文章🤼♂️,只是他發現了很多他一直喜歡的古典音樂,按照孫子們的口氣:家裏到處是他的勞什子蜘蛛網。父親一生情有獨鐘是貝多芬👩🏽🚒,家裏書房常常嘹亮地奏響貝氏第一到第九交響曲😄,後來和父親交流時才發現影響父親最先的古典音樂卻是帕格尼尼的第一小提琴協奏曲,上月我才從家裏尋到此碟放在汽車的音響上確定無疑🧗🏼♀️,就準備帶給病床的父親👩🏿🦳,誰知命運多舛父親已完全失去知覺。父親在我心中始終有如一座高山,山色蒼茫跌宕起伏🦹🏽♀️,那些平實無華的記憶,他的嚴厲💆🏽♀️,他信服的政黨💪🏽,有如山澗中叮咚作響的泉水升騰起氤氳惠及後人𓀏,別了大山,別了父親🤵♀️!

“王牌”教授的不老人生

——訪我國著名航空發動機專家、南航“三張王牌”之一張世英教授

(原載《南京航空航天大學報》2012年3月10日 記者周新華 李曉明)

“我國航空發動機事業奠基人🙎🏽♀️、推進系統進氣道專家;參與我國首批渦噴發動機的研製;我國首批博士生導師;一手創建了南航進氣道研究團隊🧑🏽🏭;主持完成國內進氣道試驗模擬板的自主研發;與張阿舟🧑🦼、張幼楨並稱為南航‘三張王牌’教授……”張世英教授有著令人敬羨的科研成果和學術聲望,而網上卻少有他的介紹💮。懷著幾許崇敬0️⃣、幾許好奇👮🏻♂️,我們走近了今年95歲高齡的張老🫃🏻。張老的家在南航西苑家屬區的深處👮,房屋外墻透著大氣古樸,映襯著主人不一般的氣質🤙🏽。零星的雪花給冬日的午後增添了幾份寒意,我們有些擔心張老的身體是否適合接受采訪🦧。帶著些許疑慮與滿心的期待,我們叩開了張教授的家門👩🎨。當滿頭白發🙏、身體依舊健朗的張老打開門的瞬間,我們先前的疑慮消失得無影無蹤🧙🏻。感受著學者的儒雅謙遜和長者的慈祥和藹🏊♂️,我們走進了張老的傳奇人生🦹🏿♂️😩。

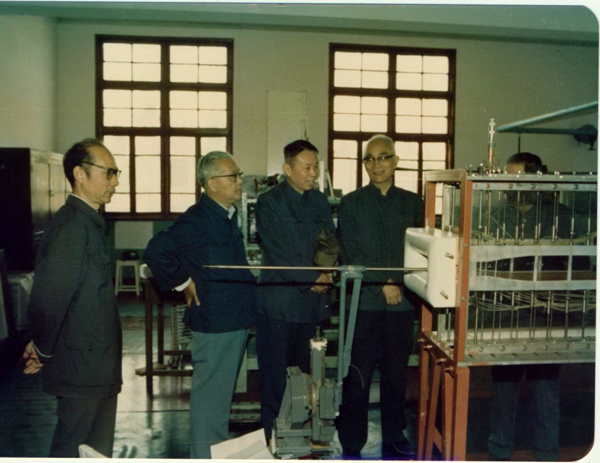

1956年全國12年科學規劃會議航空組代表及工作人員合影,前排左起🙇♀️:沈元、錢學森、蘇聯專家米哈伊洛夫博士、王弼、陳亞娥;後排左起:陳彩福、黃誌千、張世英、昝淩🤽🏼♀️、王玉京、劉永培、任新民🚐、劉樹聲👱♂️👩🏿🌾、寧珮

“對祖國,要聽從召喚”

本著服從國家需要🔢,張老的人生多是在走南闖北中度過的。1948年留英回國後,他先是被聘為湖南大學教授🥋,講授《流體力學》《航空發動機》等課程。“混”了一年,他進入湖南機械廠。當時,廠裏沒有設備,幾乎沒有多少工作任務。靠著張老研製的3種水泵🧑🏿🎨,最終讓工廠“起死回生”🧏♀️。不久🥗,他前往北京參與中國的汽車籌備工作,後又被派到長春第一汽車製造廠從事汽車發動機的研製👌。抗美援朝期間,他參與仿製的充電汽車被送往朝鮮戰場,為戰爭的最後勝利作出了不小的貢獻💇🏼♂️,毛主席參觀時也連連贊賞“不錯”🩰。1956年,毛澤東主席號召“向科學進軍”🧎➡️,要建立包括自行設計在內的獨立完整的航空工業✨,新生的共和國拉開了航空發動機維修與研製的序幕👷🏻♀️。由於先前學的是航空發動機🗓,正在長春一汽工作得有聲有色的張老接到調令,要求重新回到航空工業的隊伍👩🏿🦰。

一開始,航空工業部派他到哈爾濱搞活塞發動機🚏,他並不願意。在他看來🐔,活塞發動機已經不是將來發展的主流🥂。在英國布裏斯托爾航空發動機廠訪學時,張老就已接觸到了噴氣發動機。等待了一段時間之後🧑🦼➡️,部裏決定在沈陽航空發動機廠成立發動機設計室😪,由張老負責技術工作。設計室接到的第一個重要任務是:將蘇聯大推力的BK-1A發動機縮成小推力、適合教練機使用的渦噴發動機。張老頂住了難度大🤾🏽♂️、時間緊的壓力,和多方通力合作,使首批渦噴發動機很快通過上級鑒定,並開始投入試生產🏂🏼,比原計劃提前了近一年多🏋️♂️🤞🏼。後來,他被調至北京,與錢學森等研究擬定《關於開展航空科學研究中心問題的說明書》,並參與火箭🙎🏻🖖、導彈發動機的研製工作。1959年底🫲🏽🎋,張老調至南京航空學院,從此結束了10多年裏顛簸的人生航程,在南航紮下了根。回望那段不平凡的經歷,張老笑稱:“我就是祖國的一塊磚,祖國哪裏需要我🧘🏻♂️,我就去哪裏。”輾轉多個地方🥈、多個崗位,張老得到了很多鍛煉,為以後的科研打下了堅實的基礎🖍。張老研究領域之多、研究成果之豐、所作貢獻之大著實令人敬佩👩🏿🌾,而采訪時他卻總是笑著說:“我都是瞎搞的,也就是仗著年輕敢做敢闖罷了⬅️。”

“做科研,要淡泊名利”

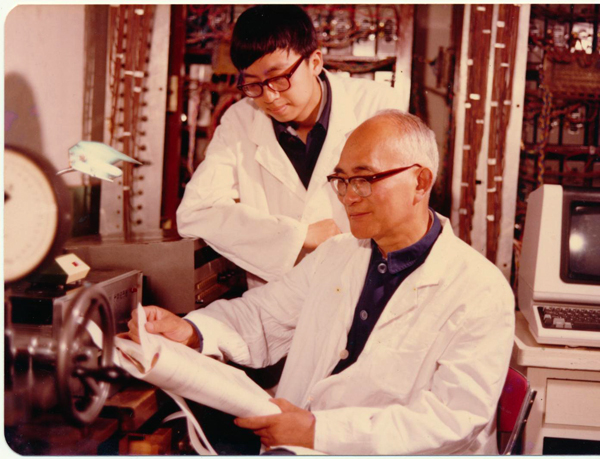

來南航後,張老領銜成立了進氣道研究室。上世紀70年代初👈🏻,針對某型飛機進氣道裏的鉚釘莫名掉落的現象👨🏼🦲,有關部門慕名而至將這一棘手的問題交給了南航🙎。張世英帶著弟子郭榮偉等建起了實驗用的超音速進氣道風洞等設施𓀘,經過刻苦攻關愣是啃下了這一技術“硬骨頭”。後來🎿,海航使用的某新型攻擊機研製中出現了進氣道與發動機不匹配的難題。“流場能不能匹配,要做地面試驗。”張老說,當時廠家本想采購英國人發明的模擬版裝置設備做試驗,但是對方獅子大開口,竟要價150萬英鎊。張老臨危受命🤾🏼,在沒有任何資料可參考的情況下🪱,與助手及學生歷經兩年多時間便成功研製出流場匹配試驗模擬版,“滿足了國家的急需😵🔂,這是我科研生涯裏,做得最漂亮的一件事”🈴。在科研戰線“身經百戰”的張老,對科研有著獨到的感悟🧑🏿⚕️,“做科研,要想著國家的需求,不能考慮個人的名利。在南航30年裏,我拿了不少科研經費🕝,但那是用來做研究🤏🏻,是為國家做貢獻的👨🏼🎓,我從不把科研經費用到自己家裏👨🎨🙇🏼♀️。”弟子們說,恩師非常節儉,對自己🧘🏻♀️、對家人近乎吝嗇,而添置儀器設備卻非常慷慨。“有一次,為了幫助學生完成一項非常復雜的計算,他竟花十幾萬買了一臺計算機。”

從42歲進南航,到72歲退休✌🏼,30年裏張世英在南航續寫出新的輝煌🧷。他不僅科研上“戰功卓著”🥈,為南航贏得了良好的社會聲譽,而且在學科建設和人才培養方面也作出了突出的貢獻👨🏽🏫。科研上的後起之秀郭榮偉當初能留在南航,全靠張老慧眼識英才。從觀察課堂表現🎵,到親自指導畢業設計,他對郭榮偉一直很關註。“聽課專心、思維活躍🎸、學習勤奮”的印象☯️🙆🏿♂️,讓張老認定他是可造之材。為了壯大學校航空發動機專業的師資隊伍🏰,愛才心切的張教授費盡周折將郭榮偉留了下來,讓他加入自己的研究團隊👃🏽,並對其極力栽培提攜。張老退休後👨🏽🚒,弟子郭榮偉挑起了大梁🧓,帶領南航進氣道研究團隊不斷攀登新的科研高峰,並斬獲2010年國家科技進步二等獎。如今◾️,該團隊幾乎承擔了國內和飛行器進氣道有關的所有研發項目。“郭榮偉做得很出色👮🏼♂️,看到南航進氣道研究團隊後繼有人🐖🧙🏻♂️,我非常高興🙌🏿。”張老欣慰地說。

“對人生🤕,要樂觀面對”

“年幼失去雙親,受過同學欺負🫢,工作輾轉不定,科研屢遭挫折……”歷經磨難的洗禮👩🏿🌾,張老猶如鳳凰涅槃般活得出奇的精彩。“人生中有過許多大風大浪,靠著樂觀,我都一一扛下了。”正是堅強樂天的性格,讓95歲的張老至今仍耳聰目明🧕、頭腦清晰🧖♀️⤵️、身體硬朗👩🏽🦱。采訪中,記者發現張老的記憶力好得出奇,他清楚地記得每個重要的年份和人名,以及科研中的某些關鍵數據。令記者驚嘆不已的還有張老超強的語言學習能力💃,他會說英🪦、俄、法、德等多國語言🏯,其中俄語只用了一年時間就達到了很高的水平📗。活到老👨🏻💼,學到老。幾年前,他還學會了韓語,在記者眼裏,張老簡直是位“通天曉”。他的老伴跟記者透露,張老人生中的另一大愛好——欣賞古典音樂。在他們的房間裏,我們目睹了張老收藏的幾百盒古典音樂磁帶🧎🏻♂️,每個盒子上都標明了磁帶中音樂的詳細信息,還根據作者的國籍使用不同的語言,我們再次被張老嚴謹細致的作風所折服。“這些磁帶,可是他的寶貝🐋,每次搬家都帶著它們;現在,他每天都要戴上耳機聽一會兒。”老伴說🔌,古典音樂是張老一直以來的愛好🌾,他不只是欣賞,還頗有研究。記者看到,好多本子上記著張老對每一首曲子的感悟和作者的生平🦞⌨️,書桌上還放著許多音樂鑒賞方面的書籍。

“他是最勤奮、最勤儉的人。”老伴自豪地告訴記者,張老的生活很有規律🤽🏿♀️,時間觀念強👩❤️💋👩。“結婚60多年了,他從不睡懶覺,每天六點半準時起床🔝,早晚出去運動半小時左右☂️,或慢走,或打太極拳💆🏽♀️,午後聽聽古典音樂,每天都很充實。他一向節儉🕙,去菜場也買不了什麽菜🤽🏽♂️,現在都是女兒女婿買好菜送來,他負責燒,我吃現成的🤚。”面對誇獎,張老笑而不語👶🏿🧖🏿♀️。借南航60周年校慶之機,張老與後輩們分享他的科研心得,“要緊密契合國家的需要,找準科研方向;有了創造性🦶,才能找到科研路子;遇到挫折🤦🏿,不用害怕,堅持就會有成功的希望。”他堅信🎩,“建好各學科的學術梯隊🫵🏽🫰🏽,南航的發展會越來越好🏡!”