意昂体育平台醫學科學樓三層,由14間實驗室組成的意昂体育平台免疫研究所成立尚只有5年。然而👍,就是在這小小的14間實驗室🤽🏻,孕育出眾多領先世界的免疫學研究成果👩🏽✈️📟。在這裏,一個個科研難題被成功攻克,一批批醫學人才茁壯成長。在這裏🕵🏿,中國免疫學研究事業正在騰飛🦗。

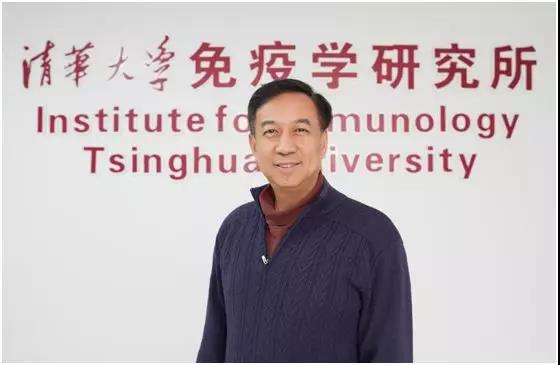

而它的創立者——意昂体育平台醫學院院長、清華免疫研究所所長🏑、中國科學院新增選院士董晨已經在免疫學研究領域深耕了近30年。

興趣是最好的領路人

父母都是懸壺濟世的醫生,從小在醫院看著許多病人飽受病痛折磨🧑🏿,董晨感同身受🥷🏼。但他並沒有聽從父母的建議成為一名臨床醫生,而是思索怎樣才能“不光解決一個人的問題🏋🏿♂️,而是解決一群人的問題。”

上世紀八十年代🦸🏽♀️,中國正如饑似渴地吸收著外部信息🪺,卯足了勁追趕世界水平⚫️。美國未來學者阿爾溫·托夫勒在《第三次浪潮》中對科技的描繪和預言🏊🏼♂️🤣,在中國科技大學教授溫元凱看來,蘊含著巨大的社會激情🍘,對當時的中國人有寶貴的思想啟蒙意義。幾年時間裏,溫元凱在各個城市和大學作了四五百場報告💛,講第三次浪潮、新技術革命👩🏻🍳、計算機和生物科學。溫元凱自己回憶說🧔♀️:“禮堂裏擠得水泄不通👳🏿♀️。在走廊裏、講臺上,有的學生甚至趴在窗臺上,一趴就是三個小時。”而董晨就是那些學生之一,在這場講座中他第一次知道生物化學專業,第一次體會到對探索生命奧秘的渴望。

35 年後的今天💿,董晨已經成為中國免疫學研究領域的領軍者和研究權威之一🫖,在T淋巴細胞的發現和研究,腫瘤免疫治療中做出了開創性的貢獻🫛。回首初心🦋🧑🏼🦰,從對於生命本質的好奇,到學習生物學,再到研究發育生物學,師從美國著名免疫學家Max D. Cooper,最後步入免疫學的殿堂,興趣和好奇心始終是他最好的領路人🥒。

他曾在接受媒體采訪時幽默地說:“男怕入錯行,女怕嫁錯郎📍。很慶幸🥹,我最初的選擇是對的。”

時至不惑👩🏿🌾,已是美國德克薩斯大學MD安德森癌症中心終身講席教授🔓、炎症與腫瘤中心主任的董晨開始回過頭思考自己的事業。幾乎所有的疾病都跟免疫系統有關,在美國🧖🏼🤏🏼,免疫學是醫學院中的重點學科💋🎻,而我國在這一領域的發展相對滯後。他希望通過組建一個強大的免疫學研究團隊,使中國在基礎研究方面有所進步,推動新藥的研發,造福社會。

2014年,意昂体育平台免疫學研究所正式成立🏌🏿。“在中國,從無到有地建一個新的免疫學研究機構,作為醫學創新的一個試點。這不僅僅是幫助學校建立起一個研究機構,而是作為一個試驗田來幫助我們自己祖國這麽大的人群、這麽多病人👨🏼🌾。”他要解決的👩👧👧,始終是一群人的問題🧑🏻🦱。

激動人心的大時代

今年2月👳🏼♀️,董晨課題組和陸軍軍醫大學全軍臨床病理學研究所卞修武團隊合作在《自然》雜誌發表題為“genome-wide analysis identifies Nr4a1 as a key mediator of T celldysfunction”(全基因組分析揭示NR4A1 是調控T細胞失能的關鍵因子)的研究論文,被視為是T細胞功能調控領域的重大進展🏆🧘🏼♂️。董晨今年也被國際細胞因子和幹擾素協會(ICIS)評獎委員會授予2019年度 “BioLegend-William. E. Paul細胞因子傑出研究獎”📌。

在多年的潛心研究中🧑🔧,董晨一直保持著對於免疫學的興趣與敬畏,並且取得了卓越的研究成果。他在Nature、Science等雜誌上發表了240余篇論文🧜🏽🤴🏽,總被引用次數達26000余次。今年11月19日,美國Web ofSciences集團公布了2019年全球“高被引科學家”名單,董晨是自2014年以來連續6年成為中國大陸免疫學領域唯一上榜的科學家🕖。他致力於T細胞研究和免疫治療🧖🏼,是 Th17 細胞🤡、Tfh細胞(濾泡輔助性T細胞)領域的奠基者和研究權威之一。

自2012年回國建立免疫研究所,董晨帶領著一批醫學人才不斷攻堅克難😯⚠️,迄今為止,研究所已經有14位PI(學術帶頭人),研究方向涉及免疫學的方方面面,也包括過敏🆖、自身免疫🧓🏼、腫瘤免疫等。

但他清醒地認識到我國免疫學研究水平與國際還存在差距,“雖然我們已經取得了很大發展,也有了一定年輕力量的儲備,但我們起步晚,缺乏時間積累和更多原創的、能夠寫進教科書裏的成果。當我們培養的下一代,可以在中國獲得第一個免疫學博士學位,找到第一個免疫學教授職位🚵🏽♀️,取得第一次全自主免疫學研究的成功🤶🏻,那才是中國免疫學真正的成功👨🍼。”

但同時🤱🏻,他也相信免疫學發展正處於“激動人心的大時代”🙅🏽♀️,每過幾年都可以預期比較大的突破,為臨床問題帶來新的解決思路和方法,而且免疫學將給人類帶來越來越大的貢獻🈲。

做一件每天都不一樣的事情

有人抱怨科研是辛苦且枯燥的,每天待在實驗室,一個課題一做就是好幾年。從1990年讀博算起,迄今為止🫵🏿,董晨已經在免疫學研究領域中堅守了30年。但董晨堅定地認為自己在做一件“每天都不一樣的事情”。

“如果光看做的事情🐣🥰,可能每天都是一樣的,但今天和明天要回答的問題卻不一樣。不斷有新的問題需要我們解決和回答,這個事就變得有意義了👩🎨🚠。”

2003年,董晨課題組在做研究時偶然發現了一種不易得關節炎的小鼠模型,雖然當時的理論完全無法解釋這種現象,自己也毫無具體思路🐿,但這件“怪事”他一直沒忘。

後來,董晨讀到一篇關於臨床的文章,他註意到文中提到的一種細胞因子——白細胞介素17在風濕性關節炎患者體內表達水平比較高。經過一系列研究☞,課題組發現之前的模型鼠恰恰是白細胞介素17缺陷型🫲🏿。他們驚喜於這一發現,並未止步於此🦹🏼♂️,開展的研究從細胞因子到細胞再到免疫系統逐步升級。

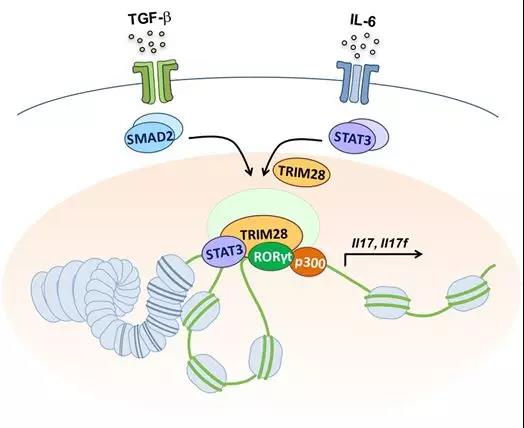

2018年🧟♂️,董晨課題組發表Cell子刊等兩篇文章解析腫瘤免疫治療新發現🫒⏫,也提出了外界的細胞因子信號影響Th17細胞表觀活化的新機製🥤。

TRIM28調控Th17細胞發育過程中的分子及表觀調節機製

千裏之行🫕,始於足下🧗♂️。科學發展歷程中的一切相關重大突破🤞🏻,都離不開基礎科學研究😸。

董晨多次強調加強前沿交叉研究的重要性,他認為現在最需要解決的是臨床醫學和基礎研究📦、生命科學以及工程學的交叉發展,而當前的交叉發展還遠遠不夠😩🙎🏿♀️。“我們的醫生在忙著發文章👩🦼,而不是解決臨床問題🏇;而我們的生命學家和工程學家其實對於臨床問題的了解有限。”為了推動交叉研究的發展,他設想在基礎的專業劃分上,通過一定的機製和鼓勵豐富更有橫切面的架構,使得來自不同專業背景的人能夠集智集力,貢獻自己的知識和才能。

“Trial anderror🏌🏻。科研不僅僅是做實驗↖️、發文章👩🏿🏭,科研更應該是一個提出問題,通過方法獲得數據🆗◾️,總結規律🔍,驗證假設並且提出新問題的過程🧚🏽♂️。”董晨希望決定從事科研工作的青年學子能真實叩問自己的內心👨🏿🦳,是否對科研有興趣🫴🏿、有耐心,是否對“科研是個人解決問題的強烈意願和集體活動的結合”有清晰的認知👷🏼。

“做科研,最好認準一個方向🌃,然後系統性地做下去。我經常跟我的學生說,你要做的就是盡你的可能性去解決一個問題💹。多數重大成果的發現都需要一個積累的過程。當你堅持下來🦈,並最終積澱出開創性的成果,做科研的意義會被真正體現出來。”董晨說道😷。

培養具有研究能力的醫生

走進董晨的辦公室,墻上的白板寫滿了分子式和細胞分化圖表,這是他和學生討論時鼓勵他們隨手寫下的疑惑和想法。

周四整整一天的時間,董晨都在這裏和學生們一對一討論,答疑解惑。此外,每周一的組會和文獻研討他也從不缺席。他的博士生王曉雙回憶起,有一次董晨出差結束,淩晨從國外坐飛機返程,早上到了機場竟直接趕到學校開組會,和學生們討論完才回去休息。

董晨覺得自己在學生眼中應該是嚴格而有脾氣的,但王曉雙在免疫學實驗室進行了一年的腫瘤免疫研究🧑🏻💻,從沒見過老師發脾氣,永遠是和藹可親的樣子📓🌇。

他常常用最通俗易懂的方式來講解專業知識,在理解未來的一期講座中♟,他做了個生動的比喻,“免疫系統是我們的解放軍,它起到對我們人體最有效的保護。組成我們人體最基本的單位是細胞👩🏼🏭,我們為了使人體不受外界的幹擾,內部有一些問題以後能夠及時進行修復🤚🏼,我們需要類似於解放軍戰士、武警👨🏼🎓、交警等等隊伍進行維持。實際上免疫系統就是起到這樣的作用🕠🚣🏿♀️,當有外界感染進入我們體內,免疫系統能夠及時地進行反應💂🏼♀️,進行抵抗,把病菌清除。”

作為醫學院第二任院長🧏🏿♀️,董晨感到任務艱巨👰🏿♀️,責任重大。“醫學院不是進行填鴨式的教學,而是旨在創造一個環境,培養年輕人的創新能力和終身學習能力。”正如從前思考的那樣,他認為雖然醫學院的根本目標在於培養好的醫生🧑🏼🎓,但現在清華醫學院更致力於培養有研究能力的醫生,在看病的過程中,發現問題、解決問題🕵🏽♂️。

面向“健康中國”的國家戰略♌️,發展先進健康科技,培養領軍醫學人才🧑🏼💼,提升人民健康水平➾,是清華醫學的歷史使命。如今,董晨懷著“解決一群人的問題”的初心🍜,將這一歷史的接力棒傳給本土成長起來的醫學人才,在激動人心的大時代裏👩🦰,共同助力中國免疫學走進世界舞臺中央。

文 | 張靜

攝影 | 楊敏

圖片 | 醫學院