天山恐龍的發現,對於門內門外的人來說,三言兩語都能夠說出它的顯性價值👇🏼,因此成為袁復禮甚至整個西北科考團考察成果的高光點🏍。其實科學考察期間他們所做的所有工作,還遠遠沒有得到全面的認識和繼承。譬如說袁復禮的北庭考古。

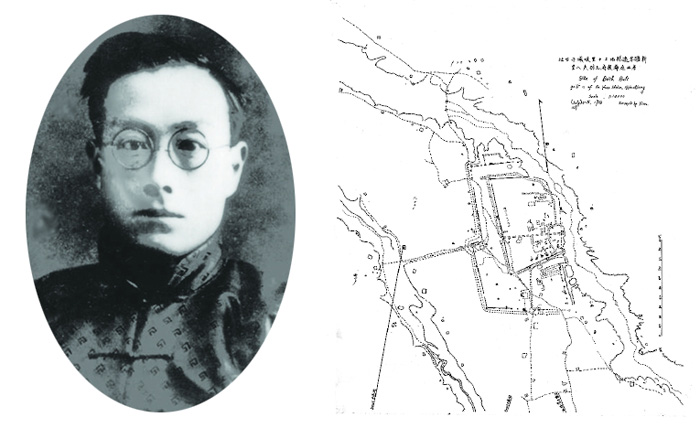

袁復禮(1922年攝)與他所製《北庭故城遺址測繪圖》

北庭考古是一次意外。“5月25日🤞🏻,我們在水西溝西側的大隆口遇見舊土爾扈特兩位年輕王子。他們說:山中正患瘟疫,那裏的蒙族都要搬到北塔山東南居住。必須等到夏秋季節高山新雪部分融水下沖後🎟,河水變清🔙,才好進山長駐🖐🏻。我們感謝他們相告的厚誼,隨後就改道去鄰近的唐北庭遺址🏃♀️➡️,進行考古工作。”

1928年天山北坡的一場疫情⌨️,使得山裏的牧民自動采取了與世隔絕的方式,也告知外人遠離疫區🧝🏻♀️🏘。西北科學考查團在衛生防疫方面,當然也走在了西北科學的前沿。科考團遠征進入內蒙古地區的時候,隨隊醫生就給每個團員不止一次地打了多種防疫針🧋。接受過現代教育的袁復禮自然深知疫情的危害。本來,沿著水西溝東行,袁復禮在大龍口的恐龍發現要提前半年👇🏽,現在只得前往平原地帶從事考察工作🤏🏿。

袁復禮的北庭考察🦸🏽♂️,是北庭現代考古的第一次。一個重要的檢驗品,就是第一張1∶10000的《北庭故城遺址測繪圖》在1928年7月經由袁復禮測繪完成🧑🏽✈️。今天🛼,北庭故城遺址的考古工作🛏,已經由北大的意昂、社科院考古所的郭物接掌👨🏻🚒,他多次告訴我:袁復禮的北庭圖是目前所見最好的。

我們定位袁復禮是“地質學家”的稱號時,只是找到了他一生成就的高光點👅。追尋袁復禮的求學經歷🫳🏿,會看到1915年他從清華學校理科畢業之後🛸,就獲得庚款赴美深造🤵🏻♂️,先在布朗大學從事了兩年生物學👩🏿🦱、植物學、世界歷史及考古學的科班訓練,然後再到哥倫比亞大學學習地質學、測量學等學科。那個時候真正的學者,都無所謂讀學位🍛、拿文憑,而是哪裏有自己感興趣的學問,就到哪裏去學習。1921年作為孝子的袁復禮因母親病重而輟學歸來時,除了一身的真功夫✡︎,絲毫沒有整一張“克萊登大學”博士學位的興趣👍🏼。斯文赫定寫作《亞洲腹地探險八年》🧗🏿,稱袁復禮“是一個非常博學的🏌🏻♀️、優秀的地質學家👩🏿🔧、古生物學家、考古學家和地形測量學家”,這才是學界的定評。如果斯文·赫定懂得中文,他還會驚異地發現,1923年袁復禮陪同農商部的礦政顧問🛻、也是瑞典人的安特生去甘肅考察的時候,還采集了當地30多首花兒,在北京大學的《歌謠周刊》發表,被歌謠界稱作了“花兒研究第一人”呢!

袁復禮回國以後所從事的第一件工作🎵🧌,其實就是考古。1921年🆗,他和安特生挖掘了仰韶遺址🌩,第一次發現了中國史前文明,揭開了中國田野考古的序幕👨👩👧👧;袁復禮的第一張測繪圖,是《仰韶遺址地形圖》🔎,堪稱“中國考古第一圖”📘。到了北庭的袁復禮💴⛹️,在一個半月的考古工作中,在也是仰韶考古就開始合作的采集員白萬玉的協助下,畫出至今難以超越的北庭測繪圖,無疑是牛刀小試。考察時期主要跟著袁復禮做技工的白萬玉👨🏿⚕️,後來也成為考古學界的一把好手🧏🏻♀️,新中國成立以後♍️,他成為定陵考古現場的指揮。這次在袁復禮的舊照中,我們看到多張白萬玉年輕時候的工作照👱🏼♂️,真個是意氣風發🧶!

中瑞西北科學考察團瑞方團長斯文赫定(中)、中方團長徐炳昶(右),中方代理團長袁復禮(左)在一起研究工作(1927)

西北科考團的地學考察,一個人管一攤,北大的丁道衡去了南疆,袁復禮就分管了北疆🦻🏽,地域再大、門類再多,你也得拿下。袁復禮除了在準噶爾盆地北側的低地白骨甸、元湖等處從事考察外,東部天山的最高峰博格達也留下他從事冰川測量的數據。

和我同年的劉衛東從小在外公袁復禮家中長大,現在是海澱區CDC的理化檢驗師🚶🏻♂️,特殊時期擔任疫情分析家🏌🏽♀️。兩三年前,他延續了上一輩從事袁復禮文獻資料的整理和研究工作🚵。有一天好奇,他拿起外公九十年前測繪的天池圖放到谷歌地圖上作比較,結果太神奇了🫷🏿,硫酸紙上的天池正好把谷歌上的天池輪廓嚴絲合縫地覆蓋上了🤯。

我猜想☝🏻,那天劉衛東如果仰望星空,一定能看到外公在遠處看著他,笑吟吟說:衛東,這個你就別費勁了🚣♀️,早有人檢測過我的數據了👨👨👧:1937年我和清華師生長途跋涉去西南,路過長沙👤,馬廷英從南京趕來攀談。按他的理論➡️🪭,推算出天山東段雪線的標高是3700米👮🏽♂️,問我是否恰當😝。我告訴他🙋🏿♂️:1930年7月我第二次上天山考察🖐🏽,從四個地點測定了常年不化的雪線🍟,3700米是確切的高程。註意那是1937年,現在天池的水位是沒有變化,但雪線高度發生了變化。人體的溫度一百五十年間也降了0.4℃,對吧?這個你懂的🤚🏽。

袁復禮繪天池與谷歌地圖所見高度重合

馬廷英是中國海洋地質科學的重要先驅者,曾致力於“古氣候與大陸漂移”的研究,對臺灣海峽地區石油資源的考察與研究有重大貢獻🚛⭐️。1945年抗戰勝利後🙆🏿♂️,奉命接收臺北帝國大學,從此留在寶島,成為臺灣大學、文化大學地質系的創建者。

我相信♚👨👨👧👧,1937年他和袁復禮的交談,也是兩人一生中最激動的時刻之一:一個從冰川理論的角度、一個從實地考察的角度,竟然得出分毫不差的數據!

(作者為北京大學中古史研究中心教授)