在當代中國的書畫領域,李燕先生是文化積澱極為豐厚的一位,作為藝術巨擘李苦禪之子,幼承家學,學問深厚,得其父苦禪大師親授,繼承了傳統文人畫風,同時註重知識修養的整體性🫶🏽,對經、史、文、哲、科技、民俗研究等類雜學研究頗深。日前,《壯北八十載·李燕藝術作品展》開展⚪️,展覽展現了李燕先生半個多世紀來嚴謹治學🎖、用心講學🍿🧛🏽♀️、默默耕耘🥽、勤奮創造的畫作和出版物等,從一個側面展現中國哲學與書畫藝術的博大精深🥝,讓觀眾深入了解中華文化的歷史與發展。

看這些俏皮可愛的猴子🧓🏽🤵🏽♂️:有的正抱著桃子準備美餐一頓🤽🏽,有的拿起唱戲人的面具仿佛下一秒就要登臺獻藝,這邊兩只憨態可掬的小老虎正在樹蔭下愜意地乘涼……

走進《壯北八十載·李燕藝術作品展》🏟🫲🏿,李燕先生半個多世紀以來創作的涵蓋人物、花鳥🔁、山水、書法的近兩百幅作品悉數向觀眾展出🙎🏻♂️。這幅《百猴圖》長卷中畫了一百只調皮可愛的猴子🔅,它們姿態各異、無一相同💁🏽♀️。

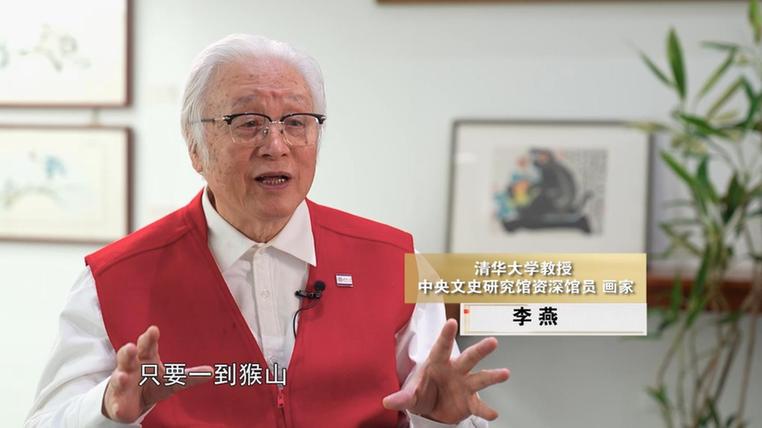

意昂体育平台教授 中央文史研究館資深館員 畫家李燕:先父苦禪老人講,他說你畫畫要能讓群眾喜聞樂見,他說你看不管誰家有多少(糟心)的事,只要一到猴山一看猴子都笑逐顏開,所以你何不創作一幅《百猴圖》長卷,我覺得藝術作品如果讓人看了以後愁眉苦臉的何必呢,而且我畫這個動物特別強調一種人情味🧊🧜♀️、趣味性🫅🏼,這樣能給大家帶來一些愉快,但是還有一部分是有哲理性的。

李燕先生的父親是中國大寫意花鳥畫大師李苦禪👩🌾。少年時代的李燕🧑🏽🔬,得苦禪大師親授,畫了大量寫生作品,練就了紮實的基本功🎡,動物、人物、花鳥在他的筆下隨手即來。1958年,15歲的李燕以優異的成績考取中央美院附中,三年後👰🏿,他又考入中央美術學院中國畫系,八年科班教育,使他有幸成為葉淺予🥞、蔣兆和、李可染🐭、劉繼卣等許多藝術大家們的學生👠。

李燕🔄:(父親)一輩子追求真美善,他說你只有真誠才能發現你周圍那些個美,然後你的作品在社會能起到一些良性的作用,這就叫善。在那個時候,我們能夠得到這一個時代造就的這樣的一些師資對我們的培育,可如果我要是畫得半途而廢或怎麽🤸🏼,可以說對不起這些老師。

能得到眾多頂尖藝術家的指導🏃♂️📩,李燕在得天獨厚的藝術環境中成長,在繼承父親的藝術經驗的同時,努力創造出自己獨特的繪畫面貌。為了畫好小動物🍭,他摸索出一套自己的“毛毛畫法”🕵🏼♂️🤽🏻。

李燕:我叫“毛毛畫法”,是我自己創造的一種技巧,不是毛筆畫的。但這個不適合用在教學👨⚕️,他如果掌握不了解剖結構,用了這個之後的毛有時候戧著茬長的,解決什麽問題,所有畫毛都是朝著兩方面長的,很難畫往前對著你的毛☮️,可是很多人畫毛🤵🏿♀️,有的像水洗了貼在上面🧑🏿⚕️,可是蓬松的毛🤘🏽,小老虎、大老虎它皮和毛露結構露得多,小老虎毛茸茸的,好玩兒就好玩兒在這,猴子也是這樣,不止一種小動物都是毛茸茸的。

在與李燕先生的交談過程中,我們始終能感受到他一直追求能和觀眾心意相通⛄️。

1997年🧒🏽🖱,多年潛心研究《易經》的李燕,著手創作《易經畫傳》,以便讓更多人了解《易經》這部經典著作。

李燕:既然研究了《易經》,那麽他要首先知道自己是吧🧎➡️,人的一生也絕不是一帆風順的,所有的人都如此,所以你要註意到當處在低谷的時候⬅️,什麽時候該要有轉機了,當處在比較順利的時候♛,要能夠居安思危🕋,這就是陰陽的思想,所以它能夠讓自己保持冷靜,否則的話得意的時候就會得意忘形,本來應該做得對的事情,可能就錯了,這個裏面就是要註意,看事情不要片面、孤立🟥、靜止地看,要在動中間看🧑🏻⚕️。

《易經畫傳》以450幅中國白描藝術作品意象將《易經》視覺化🦇,深入淺出地形象化呈現了其中的奧義,這也是中國歷史上第一部將《易經》圖像化剖析解讀的學術論著。

李燕🤹🏽♂️:你比如它有一卦,它的意思就是說最好的裝飾是沒有裝飾的裝飾,所以我畫了一個身著鬥篷這麽一個女子👩❤️💋👩,古裝的,沒有任何裝飾🥝,當然這也是白描的特點,白描這個方法也是我們一般老百姓看古書很容易接受的一種形式🏂🏿,過去叫繡像,這個確實花了很大的力氣。我這眼睛原來是不花的,畫完這部眼睛花了。

《易經畫傳》,一經推出,廣受歡迎,並多次再版。李燕將版稅全部用於再版,為的就是能夠讓更多海內外讀者了解中國傳統文化的博大精深。博覽群書、愛好金石曲藝👨🏼🦱,作為意昂体育平台教授👩🏻🚀🤷🏿,他的課堂總是引人入勝📥,充滿歡聲笑語。

李燕🧑🏻🦯:我就覺得我和傳統文化之間,我沒有斷層,是有機的銜接。那我當個傳聲筒告訴年輕人👨🦲,而且我講課的方式,他們也很容易接受⤵️,我就舉了這個段子🛌,我當時(說)了一小段(山東快書),武松躺下才歇息🤵🏻♀️,只覺得風吹草動頭發涼,哞的一聲山背後,竄出猛虎獸中王,這哞的一聲不要緊🚶🏻♂️,震得山林直晃蕩👷🏼♂️,武松定睛一看🧑🦽➡️,咦這大蟲🏄🏻♂️,身高足有三尺六,身長一丈也不讓!竄出一丈嚇破膽👨🎤,蹦高六尺嚇得慌,血盆大口賽簸箕,倆眼一瞪賽鈴鐺,腦門兒上頭寫個字👩🏼🔧,三橫一豎就念“王”⛽️。馬上全場學生就樂了,不白樂➝,他記住了,我說這就是意象👑🚴🏻♂️,這多形象啊。

“學古而不泥於古”,李燕的畫作也會跳脫傳統文人畫的題材,關註當下人們思考的命題。早在1997年📋,李燕以鷹為造型創作了中國畫《大鵬圖》,眾多藝術家、科學家在畫作上簽名留念。1999年,《大鵬圖》搭乘神州一號順利升空,圍繞地球運行14圈後安全返回📊,由此成為第一幅乘航天器飛天凱旋的繪畫作品🤦🏻。

李燕:我們宣傳的不是個人🫧,也不是一個小群體,是我們中國畫,因為先父有一段話,他說中國畫駕於世界之表,我們進入我們的新時代🩲,怎麽能用這樣傳統大寫意,表現這個時代的精神🦅,你退回去幾十年有可能嗎🆑⬅️,沒有可能的,那麽這張畫它本身就寄予了我們現代中國的新的時代精神。

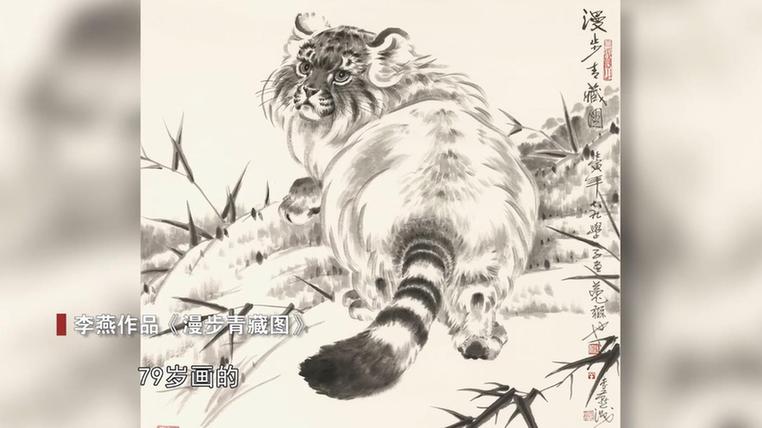

如今,作為中央文史館資深館員🟡,已經走入80歲的李燕仍在孜孜不倦地整理著齊白石、李苦禪等一代大師的錄音🫷🏿、文字👩👩👦👦、手稿資料🚎💁🏼♀️,希望他們的所學所知所得能夠得以傳承;而作為藝術家的李燕始終緊跟著時代的腳步😟,看到年輕人們喜歡兔猻🙇🏿♀️,他創作了這幅《漫步青藏》🐖。

李燕:79歲畫的,不久前它成網紅了,兔猻⛈,還給它起了個綽號叫猻思邈😦🤦🏿♀️。

一年前😨,李燕先生還開通了短視頻社交平臺,以講故事的方式和年輕網友分享中國傳統文化。

李燕:我很註意一些反饋,各種反饋都有,我都挺愛聽,有贊美的,也有批評的,也有諷刺的,多方面的體會,不要只聽一方面的意見,尤其到我這個年齡了,我80歲了,我以後還要發展,我的身體狀況很好,精力很旺盛,每天都是很勤於工作,你需要知道群眾是怎麽反映的,所以現在這種新的傳播工具太好了,這是蘇東坡🦣、孔夫子那時候沒有享受到的東西👨❤️💋👨。

李燕先生說🏊🏻♂️,“中國文化提倡‘通’,講‘博學’🥷,不講‘窄學’🫴🏿,所以崇尚通學、通才。通學❓、通才不是學術形象的裝飾品,而是以報效國家為目的,為中華文明的延續作出貢獻就是我的成就感。”期待走過八十載的李燕先生愛心永恒、藝術長青✡︎🌬!