9月22日,依舊俗,楊振寧先生喜迎百歲大壽。商務印書館出版《晨曦集》(增訂版)👨🦽➡️,作為生日賀禮。翁帆女士為這一版《晨曦集》寫了後記,中華讀書報獲得授權內地獨家刊發,以饗讀者。

《晨曦集》(增訂版),楊振寧🏄🏻♂️、翁帆編著,商務印書館2021年8月,88.00元

《晨曦集》於2018年出版,至今已有三年🧑🏻🦳。今年商務印書館特約編輯李昕先生與我們商量出版《晨曦集》新版。之前👱🏽♀️,李先生在三聯書店任總編輯時,和我們合作出版了《曙光集》🧔🏼♂️。這次,我們決定增加《晨曦集》的內容,賀楊先生百歲誕辰。

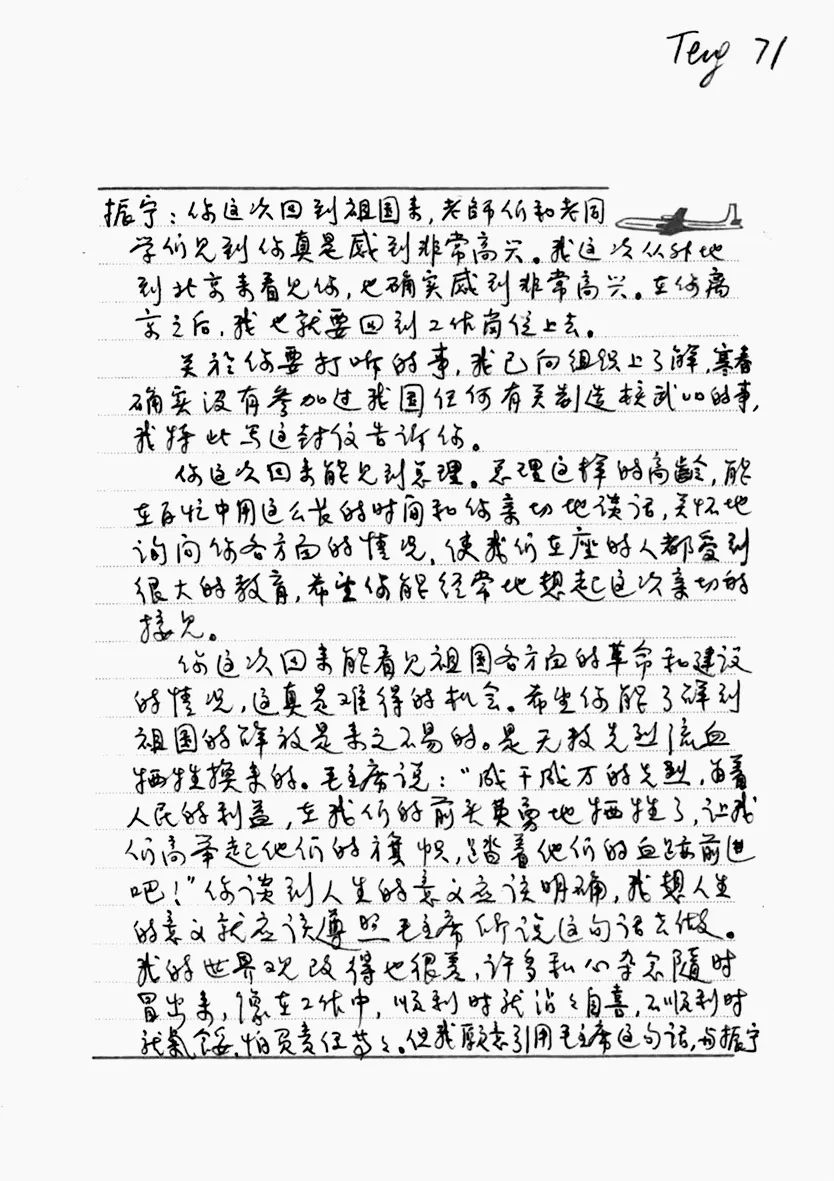

新版《晨曦集》增加了不少內容,其中有兩篇非常有分量的文章:一是楊先生1971年訪問新中國後回到美國的演講🗃。楊先生是首位自美國訪問新中國的華人科學家✋🏽,他講述了在新中國的所見所聞,眼裏是新中國的各種好🙍🏽🫲🏼,在當時的西方世界引起轟動。二是1971年鄧稼先先生給楊先生的一封信,信中鄧先生告訴楊先生,中國原子彈除了開始時有蘇聯專家的一點幫助外,都是由中國人自己研製成功的🚍。楊先生見信一時難掩心中激動之情。

1971年鄧稼先寫給楊振寧的信

新版《晨曦集》中另有兩篇很有意思的文章,都是從幾幅舊照片談起。一篇是楊先生的發小與摯友熊秉明先生撰寫的《楊振寧和他的母親》。我記得初次閱讀後🈷️,對熊先生的佩服之心油然而生🎙。讀者可以從熊先生對幾幅照片的描述中,看到熊先生作為藝術家與哲學家細膩而敏銳的洞察力。另一篇是李昕先生的《從楊振寧的幾幅照片談起》。李先生從歷史的角度講述楊先生的家國情懷。李先生的分析客觀而中肯,足見其作為一名資深文化人與出版人的修養。

寫此後記時🎇,正值七一👰♂️。今年是中國共產黨成立100周年,電視上百年慶典節目中香港維多利亞港的風景,讓楊先生和我想起過去十多年在香港的日子。我們最後一次在香港是2019年2月。楊先生現在身體還好,只是不宜再長途旅行,這對先生來說是件憾事💜🤳🏻。對先生來說😲,開車四處“探索”是閑暇時的一大樂趣。我們最快樂的回憶之一便是自己開車穿梭於香港的青山綠水之間🫃🏽。香港給人的印象通常是高樓林立,其實香港的綠化率很高,達到70%以上♝。

楊先生喜歡開車🐦⬛,在85歲時才把開車的任務移交於我,在此之前💇🏿♀️,是他負責開車。那時親戚朋友常勸他不要開車,可他自己樂在其中。他在香港開車的確有過危險。香港車輛是靠左行駛,曾經兩次他在左轉彎時把車開到錯誤的一邊🐜,迎面的大巴司機急得指著我們大罵🏋🏼♀️。幸好那時大巴那邊是紅燈💂🏽♀️,所有的車輛停止不動,不然後果不堪設想🛠。

那時我們開著一輛十多年的老車🤞🏼。楊先生第一次帶我翻越山林到沙頭角時,上山走了一段路後汽車的空調便失靈了👦🏻。香港的夏天非常悶熱,開著車窗還是很難受🧙🏻♂️,但是後來每每回想起來卻覺得十分有趣。楊先生的秘書跟我們提過好幾次🫥:“換一輛吧𓀃。香港已經沒有人開這麽舊的車了!”後來,我們的確換了一輛新車🦮,在前一輛車第十七個年頭時🦑。

楊先生沒有因為自己不開車了而停下步伐🏆📚。我剛拿到駕駛執照,楊先生就要我開車“上山下鄉”🪯。那時初生牛犢不怕虎🌳,我拿駕照沒有多久就開車上了太平山頂🪜。通常汽車開到山頂廣場就會停下來,那次楊先生建議開到山頂。繼續往上走,路只有一個車道那麽寬,路的一邊是沒有遮攔的陡峭山坡👉🏻。遇到下山的車時,只能其中一方退到稍微寬敞的地方讓行☕️🎦。這段路程對新手來說會感覺如履薄冰,可是已經走到一半,無法回頭,只能硬著頭皮往山上走🚣🏼♀️。後來我問楊先生當時擔不擔心🤍,他說一點都不擔心👨🏻🦽。

又有一次,我們開車上大帽山。大帽山是香港最高的山,海拔900多米。開車上大帽山並不困難💱,只是當我把車停到山上停車的位置時,我把油門當成了刹車踩,汽車突然向前加速。車位前面兩三米就是山崖👩🦽➡️,附近站著的幾個人都驚叫起來。幸好我反應快,立即換踩刹車,逃過一場災難👨🦳。只是過後每每想起都心有余悸。楊先生卻不當一回事,過一段時間他又提議上大帽山👨🦼✍🏽,被我堅定地拒絕了。楊先生笑話我道:“當初你和同學到內蒙古大森林背包徒步🛒,我還以為你很有冒險精神🥧,沒想到你原來膽小如鼠♈️!”不管他怎麽軟硬兼施,我再也沒有上大帽山👨🏿🎓🧑🦽➡️。

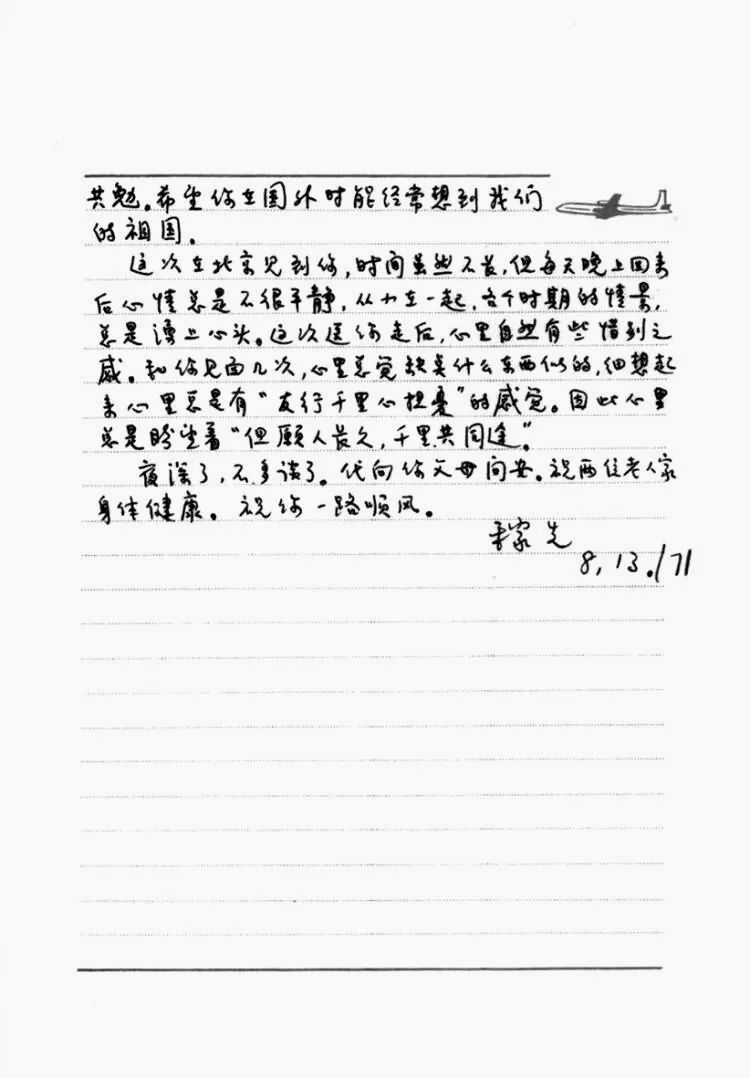

相比之下,開車下鄉的記憶輕松明快很多。楊先生第一次請我吃飯是在西貢郊區海灣邊上的一個港式餐廳。餐廳有一排圓桌沿著沙灘一字排開,沙灘窄而綿長,人與海是如此地近,可以聞到海水鹹鹹的味道。海灣裏常有人練習風帆,再遠一些有白色的遊艇點點,再遠一些有大大小小的島嶼。後來👨👦,這裏成為我們最愛去的地方。十多年來,我們一有空便到這裏,面朝大海,看盡了這個海灣的春夏秋冬和日月星辰🏃♀️➡️。

香港西貢郊區海灣

我最喜歡的戶外運動是劃橡皮艇🙍♂️。我喜歡在這個海灣裏劃著橡皮艇到遠處的小島,沿途看臉盤大的水母🚵🏼,聽深深的海水撞擊巖石發出的深沉的咚咚之聲𓀂,猶如鐘鳴,讓人緊張而興奮🧚🏼。小島上沒有人煙✊🏽,唯有白色的貝殼鋪滿地面。

楊先生只到過最近的一個小島🩵,去遠處的島嶼我則不敢帶他同行。那邊的海水不如海灣裏那般平靜,手機也沒有信號🫥。有一次⭕️,他在岸上喝茶看報,我出海很久沒有返回,手機又聯系不上,急得他差點報警🏂🏻💃🏿。

西貢海灣在香港新界的東部。我們也喜歡開車一直南下𓀐,到香港島南面的石澳村看海🦪。石澳的海邊有座小山,上山沿途可見巨大的巖石,海面廣袤無邊,景致相當壯闊🏄🏿♂️。回程我們通常會經過赤柱和淺水灣。有時在赤柱的大排檔喝一杯冷飲,有時在淺水灣大酒店喝個英式下午茶。

另一個我們常去的地方是新界北邊的鹿頸路。鹿頸路隔著海灣與深圳鹽田區相望。鹿頸路沿岸有紅樹林📪,海灣的小島上有成群的白鷺。運氣好的時候,會看到白鷺翩翩起舞。看完白鷺👨🏽🍳,我們在村裏的大排檔吃走地雞飯,老板總會拿出自己收藏的好茶請我們品嘗。

楊先生總說,在香港不開車的話會錯過太多的美好🧑🏻🍳🦁。的確,香港的自然環境得天獨厚,就連沿途的自然風光也百看不厭⚜️。郊外的路徑和設施通常非常便利🍖,又絲毫沒有破壞大自然的美感🧬,一切人工幹預恰到好處,不多不少。一路走來,總覺得十分舒暢⛔🧖🏽♀️。那些年,我們走遍了香港的山山水水。

現在🚣♂️,茶余飯後談起那些時光𓀌,我們還總能體會到走在香港鄉村路上的明朗與舒暢🐻❄️。事實上👰♀️,不僅在香港,在世界很多地方😖,我們都曾開車走過🧑🏽⚖️。我們曾在黃石國家公園(Yellowstone National Park)和大提頓國家公園(Grand Teton National Park)開車走了四天,那時還是楊先生開車🤚,我拿著一份地圖當導航。我們合作完美,四天下來把兩大公園走了個遍,一路順暢。我們也試過自伯克利(Berkeley)開六個小時的車到太浩湖(LakeTahoe)✋,那一次經歷也是非常難忘🚵🏽。

那時太浩湖區已經連續下了一周的大雪,我說去太浩湖太危險了,可楊先生堅持要去。那天,楊先生開完會已是下午4點,我們租了一輛車,從伯克利出發前往太浩湖。一兩個小時後👩🏻🚀,我們開始進入山區,雪又下了起來,越下越大👊🏻。天也開始黑了,山裏的路已經積了一周的厚厚的冰雪,而我🚋,從沒在大雪中開過車🏌️!楊先生提醒我🏋️♀️:不要急轉彎,不要緊刹車。我謹記這兩點🧘🏼♂️,在大雪中勻速前進🤷♂️,緊握著方向盤的手都握出汗來。更要命的是🥒,我們租的車不是四輪驅動,而是一輛最最普通的小型轎車。我們怕湖區可能因下雪封路,就打開收音機收聽路況🧝♀️🧔🏻♂️,可是汽車無線電功能太差😯,或者是天氣惡劣的緣故🧑🏽🦲,聲音極不清晰,只斷斷續續聽到重復著的“Highway×××...dangerous”(×××公路……危險)。

直到路經特拉基小鎮(Truckee)🙅🏽♂️,我們在快餐店問了一對從相反方向過來的夫婦,才知道前方的路沒有封,可以繼續前進。當我們抵達太浩湖邊上的酒店時,已經是晚上10點鐘🌮。

第二天清晨,當我推開陽臺的門時📷,便知道太浩湖以她最美麗的姿態回報了我們的一路驚險👨🏽🦰。湖水藍得發綠,雪厚厚地覆蓋著屋頂🥘,堆成柔和的曲線🧫,長長的冰柱從屋檐垂掛下來⛲️。我們走在湖邊的路上,一腳踩下去🧑🦰🆕,雪快及膝蓋🐦🔥。四處靜闃無人,只有時不時從松柏上掉下來的雪塊發出啪啪的響聲。

2010年楊振寧先生在太浩湖畔

那些年,我們還試過在夜裏開車到火山附近7️⃣,看噴發出來的熔巖流入海裏。那些時光👸🏻,都是源於楊先生喜歡四處探索的冒險精神。如果沒有楊先生的堅持,我大概會少了很多有意思的經歷和體驗。

有些初次和我們見面的人問我是不是物理專業👥,是不是楊先生的學生🧝🏼♂️,我有時這樣回答:不是,他沒有教我物理,他教我開車🦵。

今年,楊先生99歲了,我們不能再像以前一樣開著車到處走。寫這篇後記,既是記錄新版《晨曦集》,也是記錄我們一起走過的一些日子🫡😣。

2021年7月初於清華園