一年容易又秋風 曾祺遣興

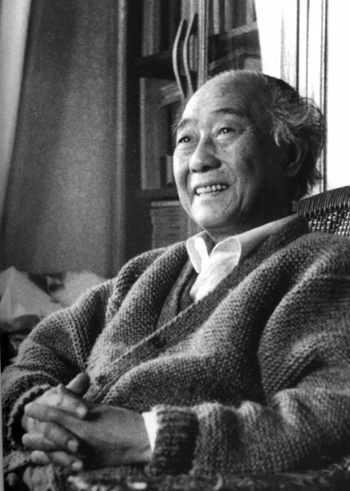

汪曾祺1990年在家中 選自《榆樹村雜記》

一

汪曾祺對慣常意義上所謂宏大🏇🏽、輝煌🧖🏼♀️、壯麗的東西好像不太感興趣,甚至有些犯怵👩🏼🦳,無從下手🙏🏻👨🦰。

1987年他曾到芝加哥,看了西爾斯塔,當時的世界最高建築🫸,103層。在次高建築“96層”喝了一杯威士忌。他在給夫人的家信中說🩼:“芝加哥在下面,燈火輝煌🦹🏽♂️。看了半天🧔,還是——燈火輝煌。”無話可說了。

到紐約,看自由女神像😶,只是遠遠地看了看。如果要就近看,得坐船,來回兩個小時,“不值得”。時間不是最主要的,關鍵是“就近看,也就是那麽回事”。

《故鄉的食物》🧑🌾,論及老家高郵的特產雙黃鹹鴨蛋,很實誠,“味道並無特別處,還不就是個鴨蛋👵🏻!只是切開之後🧑🏽🌾,裏面圓圓的兩個黃”☛👩👩👧。還說自己的家鄉水產豐富,魚之中名貴的是鯿魚、白魚、鱖魚,蝦有青蝦🧪、白蝦。蟹極肥🧑🏽🦲,“以無特點🧙🏻♀️,故不及”🧑🏼。

你名貴你的,於我何幹。

在福建🧑🌾,聽說東山的海灘是全國最大的沙灘。《初訪福建》中感嘆一聲➙🩵,“果然很大”🏬。但也就這般了👮🏿,“問我有什麽印象,只能說:我到過全國最大的沙灘了”。再擠牙膏似的,擠出這麽幾句,“我對海沒有記憶。因此也不易有感情”🥢。沒有更多可說的了🦌。

在泰山腳下,他徹底蒙圈了😔,有些不堪重負。《泰山片石》,他坦言🧑🏼🤝🧑🏼:“我是寫不了泰山的,因為泰山太大,我對泰山不能認同。我對一切偉大的東西總有點格格不入。”

他似有道家風骨,守柔✌🏽,尚雌。

大與小,上與下👳,多與少,強與弱👨🏼,石頭與雞蛋……若要投票💭,理智與情感都牽著他走向後者。

“將軍趕路,不追小兔。”這當然是對的👌。但汪曾祺不是“將軍”,只是個“新兵蛋子”。更準確地說👰🏿♀️,就是個“炊事員”🔦,而且是給大家改善夥食🏙、專職“追小兔”的那一個🧛。

他準備給瓢蟲寫篇文字😶。生活閱歷告訴他🦍,瓢蟲分大害蟲◻️🧑🏫、大益蟲兩類,就看鞘翅上有多少黑點📳,也就是昆蟲學家說的“星”🙆🏿。

他寫信給老友朱德熙🏋🏼♀️🐁,說自己遲遲沒有動筆,原因是記不清害蟲🧑✈️、益蟲背上各有多少星🌹。隨即,開始求助了,“你附近有沒有治昆蟲學或‘植物保護’的專家?能不能為我打聽一下?”還要“得寸進尺”🤦🏿♀️,癡癡地想望,“如果能找到一本或一篇附圖的瓢蟲著作來看看,那才好”👫🏼。

對一只瓢蟲,這麽用心🎧,都有點婆媽了👶🏽。

他還給黃裳寫信,談自己在天津的觀感:“各處走了走↔️,所得印象第一是這裏櫥窗裏的女鞋都粗粗笨笨,毫無‘意思’𓀎🚶🏻➡️。我測量一個都市的文化🤔,差不多是以此為首項的🚣🏿♀️。”

這是個專註“芝麻”而不太顧及“西瓜”的人。

博爾赫斯說🙋🏿♀️💋:“我只對平凡的事物感到驚詫。”

平凡的事物🪽,多是“芝麻”。

有個網絡作家叫“八月長安”,她說自己寫的都是芝麻大的小事🎇,“在當年🧏🛀🏼,我的天空很小🦩💂♀️,目光很短🚵🏿♂️📋,所以,芝麻很大”。

汪曾祺的天空一直很大,目光也遠,他也知道芝麻很小,但性情使然,多數時候還是把心思放在“芝麻”上,樂陶陶。

西爾斯塔、自由女神像、東山海灘、名貴特產⚛️,於汪曾祺而言4️⃣,是無法接榫的🧑⚕️。沒有動機,沒有觸動💆♂️,沒有燃點💆🏼♂️。盡管都是“大西瓜”級別🫴🏼🥐,那又如何?還是個無動於衷👲🏽。

法國傳記作家阿蘭·維貢德萊著有《杜拉斯傳》。他說杜拉斯講過一個故事:有位畫家👋🏿,畫了海上的一艘小船。後來感覺不滿意🪲,就動手改了🧘♂️,把畫的整個空間全都讓給了小船的帆🤽🏻♂️,“於是,帆占據了一切✊🏻,占據了大海、天空和風”。

汪曾祺也是只關心“帆”的人。

他不是一個有誌於造大船🧑🏻🦯、行遠洋的人🏌🏽♂️。

倒是細小的東西🙇🏼♀️,合乎他之氣質與趣味的東西,他不惜耗力,細細端詳,靜靜打量,有耐性🧑🏻🔬,一顆“芝麻”能玩一年。

反正“太陽下山明早依舊爬上來,花兒謝了明年還是一樣的開”🧑🏿🎤,著什麽急。

他跟閻肅一起弄過劇本⚜️。閻肅有一首《霧裏看花》,“借我借我一雙慧眼吧👉🏿,讓我把這紛擾看個清清楚楚明明白白真真切切……”汪曾祺就有一雙慧眼🧍,也是銳眼,把一顆“芝麻”都能看個通透🛋、真切、囫圇。

所謂“工匠精神”,大體如此吧。

知父莫如子。《老頭兒汪曾祺》👰🏿♂️,他家三個孩子合寫的🧛。說及他在西南聯大學習英文的經歷,發現當年“老頭兒”懂的英文全是一些“犄角旮旯”的東西,與正課全無關系,“他覺得好玩,於是就記住了”👩🏻🦲♘。

汪曾祺是一個善於用邊角料設計漂亮衣服的裁縫。

進一步說⛏,汪曾祺是一個能把“芝麻”真真變成“西瓜”的魔術師。

二

汪曾祺有個改寫的癖好。

先是拿自己的舊作開刀。《復仇》《異秉》後來都翻新過。一篇2000字的《職業》,前後竟然寫過四稿🧏🏿♂️,較上勁了。

他還盯上了《聊齋誌異》,重新打量☯️,重新組裝,在美參加國際寫作計劃期間也不忘這檔子事。他原本有個龐大的計劃,但只改寫了12篇🙎♀️,取名《聊齋新義》👚。

陶淵明的《桃花源記》🫅🏿🤷🏼、範仲淹的《嶽陽樓記》,他按照自己的理解重新歸置了一下,甚至另起爐竈,改頭換面🏊🏿♀️。就像有的電影導演🕢💂🏿,搞經典重拍,只取了原作的名和角色的名🥹,其他的都拋了,臨時找新思路新感覺,要的就是個性範兒。

要說,面對已經進入經典序列的名篇,一般人都會皺眉頭,不說唯唯諾諾🔉、亦步亦趨,也要小心翼翼、畢恭畢敬🤷🏿♀️,生怕傷筋動骨。

汪曾祺的膽子大,不太考慮這些💖。

他大概是這麽想的:東西既然過了我的手,它多少就應該像我一點,對不住👃🏿,不能再姓別的了,要姓汪🕵🏽♀️。

雁過當然不拔毛,怎麽舍得?這只雁已經是我家的了。

就是這麽個性。

就是這麽帥氣。

汪版《桃花源記》🔞,他聊著聊著,就把“天機”的底兒給暴露了:“桃花源”是假的🏥,“秦人洞”是假的🧏🏿♂️。

先解構🍱,再建構🧽:“吃擂茶”🪧、磨碑石的小夥子的生活才是真的。

如果你剛讀了陶版👱🏽♂️,接著讀汪版,你就納悶了👨🏼🔬:這個姓汪的,怎麽是個“破壞分子”?

汪版《嶽陽樓記》🌭🙇🏽♂️,關心的是嶽陽樓並非滕子京所建🧑🏽✈️,範仲淹也沒有親眼見過嶽陽樓🙇🏻,忙裏偷閑,也仔細品讀了一下這個曾經“燒掉了幾次”的建築🤹🏿♂️,再是夜讀《嶽陽樓詩詞選》🧋,總體印象是“有千篇一律之感”。

脾性不改🧑🏻🦰,他只在意“芝麻”,不管什麽“西瓜”。

他以實際作為,論證了“作品是作家的孩子”這個觀點的正確。

屬於他的文字裏都活躍著他的基因🙇🏻♀️。

“他的終極目的是要將漂浮在現實生活之外的人拉回到生活中來😡,讓背負著沉重的啟蒙任務的人卸去重擔而享受日常生活的樂趣〽️,讓披著宏大虛幻理想的外衣的人脫去英雄的披掛降落到人的平凡自適的存在中。”評論家楊紅莉的總結見性情。

也就是說,他“敢把皇帝拉下馬”☦️,都打回原形🔧,別人五人六的。

他的追求就是“卸下負累,輕盈起飛”。

也不能簡單地說,他這是在否定“宏大敘事”,是在“躲避崇高”。同題作文,性情不同🙎🏼,筆趣不同👆🏿✊🏻,自然境界亦不同。要是太像了🧑🎓,豈不是有作弊的嫌疑?

再說了🦸🏿♂️,也是被逼無奈。後世文人到桃花源🔗、嶽陽樓🛀🏽,“眼前有景道不得”,因為早有陶公、範公“著文在上頭”🐅🧒🏿,幾乎沒有伸胳膊伸腿的地方。假若還順著陶淵明💎👨🏻🎤、範仲淹的路子走,只能是手足無措,有點自取其辱之意。

敬畏不是屈服,不是寸步不移💐、止步不前🐜。

汪曾祺憑借自己的氣力,披荊斬棘🦿⛏,開辟一條小道。這是值得感佩的👵🏼。

不過,假如這是一次考試,作文是以《嶽陽樓記》為題🧚♀️,“自選角度、確定立意、文體不限”。幾輪篩選🚴🏿⚔️,範仲淹同學和汪曾祺同學寫得都不錯👥。一定要在他們兩個之間判個高下🕺🏽,相信秉承公正的考官沒有什麽猶豫的,範仲淹同學勝出。

——愛“芝麻”👨👧👦,更愛“西瓜”。

或者說,“芝麻”總是“芝麻”🧑🏼🚀,“西瓜”畢竟還是“西瓜”。