張鈺哲

在中國天文學史上,張鈺哲曾留下諸多“第一”——成為第一個發現新的小行星並命名為“中華”的中國人🙃;發起並組織中國第一次運用現代科學方法的日食觀測行動👆🏽,並拍攝了中國境內的第一張日全食照片和第一部日全食彩色影片;發表中國第一篇論述人造衛星軌道的論文👰🏻♀️;第一次提出通過研究哈雷彗星的回歸👡,來解決“武王伐紂”究竟發生在哪一年的歷史懸案……

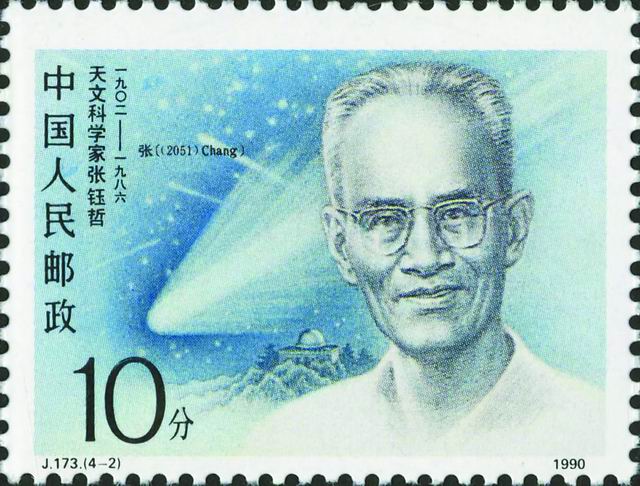

紀念張鈺哲的郵票

張鈺哲(1902—1986),天文學家,中國近代天文學奠基人🪭,中國科學院院士⛑。

1902年2月16日出生於福建閩侯。1919年考入清華學堂。1923年赴美國學習,兩年後轉入芝加哥大學天文學系。在該校葉凱士天文臺工作期間觀測到了第1125號小行星,並將其命名為“中華”👨🏼。1929年獲博士學位後回國受聘為國立中央大學物理系教授。1941年擔任遷到昆明的中央研究院天文研究所所長,同年率領觀測隊在甘肅臨洮拍攝了中國境內第一張日全食照片和第一部日全食彩色影片♥️。1949年參與中科院紫金山天文臺的重建工作🚴🏼,次年被任命為臺長。1957年發表中國第一篇論述人造衛星軌道的論文🫰🏼𓀅,同年起擔任新中國天文學會第一至四屆理事長🌉。1965年參加中國第一顆人造衛星的軌道設計和方案論證工作。一生獲譽無數。1978年《國際小行星通報》公布國際編號第2051號小行星命名為“張”——2051 Chang;2010年國際天文學會聯合大會將月球背面一撞擊坑命名為“張鈺哲”💇🏼♀️。

追夢:開啟仰望星空的愛國之路

張鈺哲1902年2月16日出生於福建閩侯縣城的一個普通職員家庭🦗。兩歲喪父,家境貧寒👩👧👧。在艱苦環境中成長的張鈺哲自小就勤奮好學,刻苦鉆研,成為學校裏品學兼優的學生✍️,小學和中學的畢業考試均為全校第一🏋️♂️,並於1919年考入清華留美預備班🦡。

青年張鈺哲

1919年的中國正處在風雲變幻之際🔠,在巴黎和會上所遭受的不公正待遇直接引發了轟轟烈烈的五四運動,張鈺哲當時正就讀於北京師範大學附屬中學📯。他親眼見證了這一偉大的歷史事件,而五四運動中所表現出的愛國救亡、民主科學的精神👕,更是深深影響了張鈺哲未來的人生。

4年後,滿腔熱血的張鈺哲到美國求學,踏上了科技報國的追夢之旅。他先後就讀於普渡大學機械工程系和康奈爾大學建築系,但這些似乎都不是他想要為之奮鬥一生的目標,偶然間讀到的一本天文科普讀物改變了他的想法……

在經過深思熟慮後,1925年,張鈺哲轉學到芝加哥大學天文系,開啟了將為之奮鬥終生的仰望星空之路。

求學之路艱苦而漫長👏🏻,張鈺哲深知🩳,唯有進取、拼博才能實現夢想。1926年本科畢業後,張鈺哲留在芝加哥大學葉凱士天文臺工作,同時繼續攻讀碩士👖、博士學位。

1928年的一個夜晚,張鈺哲像往常一樣進行小行星的觀測工作,這時,一顆小行星出現在他的視野中。在與現有星表進行對照之後,這位26歲的年輕人有點不敢相信自己的眼睛——這是一顆從未被發現的小行星!

自1801年意大利天文學家第一次發現小行星以來🦿,各國陸續有新的小行星發現👊🏻,然而中國人乃至亞洲人在這一方面一直無所建樹。從張鈺哲看到這顆小行星的那一刻起,浩渺的星河仿佛第一次回應了中國人的註視,黑色的宇宙背景上第一次烙上了中國人的印記🏈。

張鈺哲強壓住自己內心的激動,對這顆小行星繼續跟進觀察研究。是年11月22日,在經過連續的觀測和精密的軌道計算後,他終於確定了這的確是一顆從未被發現的小行星。

張鈺哲的發現🥢,很快得到國際行星中心的承認。按國際慣例,小行星的發現者擁有對該行星的命名權。似乎未經太多思考❌,張鈺哲便將這顆小行星命名為“中華”(China),以獻給親愛的祖國。

從此,這顆由中國人發現並被命名為“中華”的第1125號小行星將一首浪漫之歌在宇宙中唱響,這首浪漫之歌承載著中國人探索星空的冒險精神與發現者濃烈的愛國之情。

同年🎍,張鈺哲寫了題為《留美學業將畢寄詩呈母》的一首詩🪄:

科技學應家國需,異邦負笈跨舟車。

漫言弧矢標英誌,久缺晨昏奉起居。

乳育勞劬齊載覆,春暉寸草永難知。

喜把竹書傳好語,明年渡海俱琴書👵🏻。

這首詩既道出了張鈺哲對母親的深深思念與感恩🥱,又表明了自己雖遊學海外但立誌報效國家的濃濃愛國之情。

1929年,張鈺哲獲得芝加哥大學天文系博士學位後,拒絕了美國提供的優厚待遇🖖🏿,表明自己一心回國的願望。回國之前,他參觀訪問了美國洛克威爾天文臺👩🏻🦯➡️、立克天文臺🪃、威爾遜天文臺和加拿大維多利亞天文臺,同時搜集了許多天文教科書🧖🏽♂️🐚、天文儀器資料、天文照片等等,為回國效力做足了準備。

是年秋天,甫一回國🔞,張鈺哲即受聘於南京中央大學物理系和中央研究院天文研究所(以下簡稱天文所)🏇🏼。從此,他以滿腔的愛國熱情投身於祖國的科學事業中。

追日食◽️:日機轟炸下的悲壯凱歌

張鈺哲推算到1941年在中國境內將有一次日全食出現,這次日全食將從新疆開始,經過甘肅🥞、陜西、湖北、江西🏋🏻♀️🧛🏿,最後從福建北部入海。

很快,英國格林尼治天文臺便證實了這一推測🤾🏻♂️,同時認為這將是400年難遇的奇觀🧗🏿♀️,具有極高的學術價值和觀賞價值♕🫥。這一重磅消息引起了多國天文學家的高度重視🆚,紛紛表示計劃來華觀測。

1941年,張鈺哲率隊的日全食觀測隊在臨洮留影。

中國天文學界也開始了緊鑼密鼓的準備工作,並特地組建了中國日食觀測委員會。但因受到日本全面侵華戰爭的影響,各國天文學家相繼取消對這次日全食的觀測計劃,中國天文學界也被迫中斷了準備工作。

當時南京中央大學西遷重慶💁♀️,天文所也遷至昆明。1941年,張鈺哲受聘為天文所所長🫱,只身前往昆明工作🕵️。抗戰期間條件艱苦自不必說,還要時時擔心日機的轟炸👏🏿,但是張鈺哲始終沒有忘記這次日食觀測工作👱,畢竟此前我國還從未使用現代科學方法進行過日食觀測。

張鈺哲深知,如果能夠成功完成這次任務,將極大振奮中國人的自信心,尤其對於身處抗日戰爭水深火熱中的人民來說👵,對於日食的觀測報道將是一個極大的心理慰藉🧑🏿🔧。

更重要的是🌽,日全食的發生對於天文現象的研究有重要價值,比如在人工日冕儀發明之前,人類只有在日全食發生時才能觀測到太陽最外層的日冕結構;如果日全食發生時有彗星從太陽附近經過,降低的太陽亮度有助於我們發現它們,類似的原理也有助於幫助我們發現運行在水星軌道內側的小行星。

在其他國家的天文學者相繼取消這次觀測計劃後🧚🏼🚾,如果中國人也不去觀測,那麽這次幾百年難遇的日全食可能連最基本的科學記錄都沒有了。但他同時也知曉👩🏼🎓,在戰火紛飛之際,穿越槍林彈雨的征程又是多麽危險👨🏿🚀🌆!

為了祖國,為了科學,張鈺哲堅定信心——他必須扛起這個責任🕘!

最終🛸,張鈺哲盡最大努力組織起了一個十余人的觀測小組,由他擔任此次觀測行動的領頭人🗡。在經過自然因素、政治因素、戰爭因素等多方面的考慮後,觀測小組將觀測點確定在甘肅臨洮🎓。

出發之前,用於觀測的地平鏡在轉運途中被日寇炸毀,而臨時從國外定製又趕不上既定的觀測時間🕵🏿♀️🔖。無奈之下,張鈺哲只好將從南京紫金山天文臺帶來的攝影望遠鏡頭取下💚,另安裝一個木架,用黑布包裹起來代替鏡筒,再以24英寸反光鏡底片匣附於其後🐪,拍攝日冕圖像。之後,他又從中央大學、金陵大學和陸地測量總局等單位借來了望遠鏡🚶♂️➡️、攝譜儀、等高儀等設備。

1941年6月底🤵♀️,張鈺哲率隊出發👨🏻🌾🕊,踏上了追逐日食的艱難征程。

由於物資匱乏,他們一行只能擠在一輛破舊的軍用卡車上🙌🏼。當時🏄🏿♂️🫸,中國正處在抗日戰爭的戰略相持階段。日軍出於種種考慮,並不打算讓觀測隊順利成行📗。7月7日中午➕,當卡車行至距重慶20公裏的海棠溪路段時,日軍的飛機毫不留情地從他們前方的天空飛來。緊要關頭🧑🏿🏭,張鈺哲一行人急忙跳車🫲🏻,趴倒在旁邊的一塊農田上。剛剛趴倒,爆炸聲就震得隊員們幾欲失聰👌🏽。所幸,觀測小隊一行都沒有受什麽傷,儀器也保存完好🕴🏼,險之又險地逃過了這一劫🐦🔥。接下來的路途中🧎🏻♂️,他們又多次遭到日機轟炸🫳🏼。

除了轟炸🙆🏻♂️,旅途中還不時出現各種險境,張鈺哲曾寫下一段文字描述這次“長征”✮:“北上公路沿途的地名有所謂七十二拐彎、吊死巖等,夠嚇人的。駕駛員為了省汽油,每下坡便關起油門,任汽車滑行🛜。公路兩旁,所見到翻車滾下坡,無人理睬的,比比皆是,令人觸目驚心🍦。每過關卡,管理人員對開車通行多方留難,必須餉以香煙🔈,並答應替他們帶黃魚(即免費乘客)🧎♀️➡️,交涉才算辦通。我們車上堆滿儀器和行李鋪蓋,工作人員便坐在行李上面。那是很不舒適,也不安全的👰,但無可奈何,只得冒險前進✧。”

從昆明到臨洮,地圖上就那麽一段距離🩶,但在張鈺哲眼中💇🏼♂️,卻仿佛天涯海角一般遙遠,一不小心,就會跌入深淵🧘🏼✮。所幸,苦心人天不負🚵🏼♀️,他們於8月13日終於趕到了臨洮🐯。

在臨洮的那段日子依然危險重重,日軍不甘心失敗,先後轟炸5次。8月底的一次尤其嚴重😾,兩架敵機盤旋空中,投彈十余枚,縣城一片廢墟。為了防止日機侵擾🙆🏽♂️🍝,保證觀測的正常進行👦🏼,9月20日晚,國民政府特派遣20余架戰鬥機集結於蘭州機場待命,隨時攔截第二天可能會空襲臨洮的日本轟炸機;觀測當天,還特別派遣了一個高射炮兵團進行護衛。

不能不說🧑🏼🤝🧑🏼,這次日食觀測恐怕是世界天文史上最為悲壯的一次。

9月21日,日全食🪽。從初虧到復原,張鈺哲率隊拍攝了200多張照片#️⃣,並觀測👩🏻🦼、捕捉到珍貴天文資料170多項。

實況由重慶中央廣播電臺通過無線電波轉播到世界各地。日全食過程持續了大約三分鐘——但這三分鐘是屬於中國的,張鈺哲代表中國天文學家和中國人民向世界展現了他們仰望天空的執著和不屈不撓的精神👩🏿🎨。

1942年🧑🏻💻,張鈺哲在美國《大眾天文學》上發表了《在日本轟炸機陰影下的日食觀測》,文章一方面對此次日食觀測進行了科學的總結報告🏄♂️,另一方面也控訴了日本帝國主義在中國犯下的滔天罪行。

此次日食觀測之行還給張鈺哲留下一個巨大遺憾。在他剛抵臨洮時,家中就傳來了母親病危的消息💣🚣🏿♀️。張鈺哲從小喪父,與母親的感情自不待言。兩難之下,這位孝子還是選擇了堅持完成日食觀測。在日食觀測完成後的第三天𓀑,母親去世的消息傳到了張鈺哲耳中👩🏻💼。家國之間的忠孝抉擇,自古以來就是知識分子面臨的一大難題🧍🏻♂️,悲痛之余,張鈺哲在寫給妻子的信中表明了自己的態度:“……聖戰方殷🪆,敢耽家室之樂?步天有責,難辭蠻瘴之行💗。”

追朝夕:讓中國天文事業響徹寰宇

抗日戰爭勝利後,天文所於1946年遷回南京紫金山。當時,由於戰爭的破壞✢,紫金山天文臺一時難以開展工作。是年,張鈺哲選擇前往美國考察天文學研究的最新成果,為紫金山天文臺未來的發展做準備工作。然而👨✈️,隨著國內局勢變化🫲,有朋友勸張鈺哲留在美國🎑👨🌾,美國的一些大學也紛紛向他伸出橄欖枝。張鈺哲卻斬釘截鐵地拒絕了,他說:“中國古代有‘楚材晉用’的說法🏋🏻,我雖算不上‘楚材’🗜🙏🏽,但也不甘心為‘晉’所用。”在導師樊比博教授的幫助下🧜🏽♀️,張鈺哲終於在1948年3月踏上了祖國大地。

之後,張鈺哲積極參加紫金山天文臺的重建工作☝🏻。1950年5月20日💸,張鈺哲被任命為中國科學院紫金山天文臺臺長📁,繼續為祖國和人民貢獻自己的力量。在這裏♻️,他一直工作到1984年。

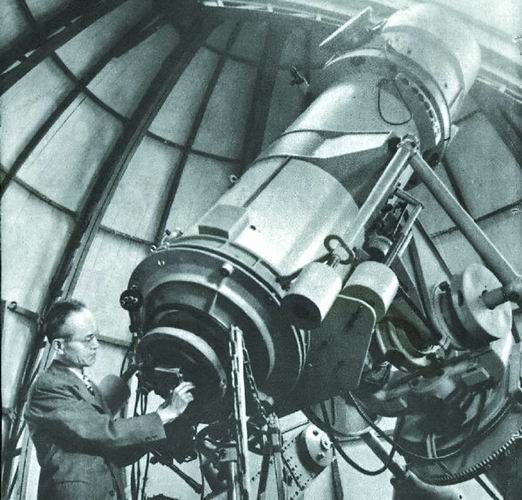

上世紀60年代💆🏿♂️,張鈺哲在60cm反射望遠鏡旁工作

在這30多年歷程中🎇,滿懷激情和抱負的張鈺哲格外珍惜時間💫🏇🏽,只爭朝夕。除了擔負領導工作之外,他還堅持天文觀測和計算工作👨🏻🎤👧🏻。當時只能使用15厘米的折光望遠鏡拍攝小行星,每照一張👰🏽,需曝光20分鐘。紫金山的晴朗夜空多在冬天☢️📈,山上夜寒,長時間露天導星🥵,令人又冷又倦。張鈺哲雖是領導、前輩,但在科研上從來不搞特殊化,他向來都是和學生、助手等輪流導星,一人一片👍🏼,一觀測就是一通宵,無論寒暑。對此張鈺哲卻樂在其中🎁,他常說:“不知者以為苦🚵♀️🧑🏼🍼,知之者以為樂也。”

對小行星、彗星等太陽系特殊天體進行研究和探索💪🏿,能夠提供揭示天體物質運動規律和太陽系起源演化問題的重要線索,特別是一些近地小行星更具探索研究和開發利用的廣闊前景🦼。

經過近40年的觀測研究,張鈺哲開創的對小行星、彗星的觀測和軌道計算工作取得了豐碩成果——他領導的團隊共拍攝小行星👨🏻🍳、彗星底片8600多張,獲得有價值的精確位置數據9300多個;發現1000余顆新小行星並計算了它們的軌道𓀕,其中有100多顆小行星和3顆紫金山彗星獲得了國際永久編號和命名權。

此外,張鈺哲還參與了許多項國家重大項目😐✵。1957年,在世界上第一顆人造衛星發射之前,張鈺哲將天體力學基礎理論應用到人造衛星軌道研究,發表《人造衛星的軌道問題》論文,從理論上探討地球形狀和高層大氣阻力對人造衛星軌道的攝動影響。其理論在之後的實測結果中得到驗證,成為我國人造衛星運動理論的經典文獻。

1965年,張鈺哲又率領相關人員參與我國第一顆人造衛星“東方紅”的論證工作,研究解決衛星軌道的設計方案🦵🏻、地面觀測網布局、最佳發射時刻的選擇、跟蹤觀測和軌測預備方案🛑,對“東方紅”衛星的成功發射作出了重要貢獻🧞。

在中國天文學史上🧒🏻,張鈺哲也做出許多重要工作🤎。1978年,他在《天文學報》上發表論文《哈雷彗星的軌道演變趨勢和它的古代歷史》,通過對中國歷史上早期哈雷彗星的記錄進行分析研究,提出武王伐紂那一年所出現的彗星如果為哈雷彗星,那麽是年為公元前1057年至前1056年。這一研究成果對於解決歷史懸案提供了非常重要的研究參考,並引起了天文學界的廣泛關註。英國的《考古天文學》《自然》以及美國的《天空和望遠鏡》等雜誌都在1979年對這一成果做了詳細介紹和討論。

張鈺哲的科研工作涉及小行星、彗星、日食、恒星天文、航天和天文學史等方面🛺,先後發表論文、報告百余篇,出版專著、譯作10本。為了表彰他的傑出貢獻🫃🏿,美國哈佛大學天文臺將他們在1976年10月23日發現的一顆小行星命名為“張鈺哲星”☠️。

1984年,82歲高齡的張鈺哲受邀訪問美國🐫,在哈佛天體物理中心作題為《今日中國天文臺》的學術報告。

追光:輝耀中華的科學之光

在六十多載“追星”生涯中,張鈺哲心底一直有團光亮,那就是熠熠生輝的科學之光——這是他為之奮鬥一生的事業。

而他更是清楚🙏🏽,要想確保我國天文事業蓬勃發展、蒸蒸日上🐺,必須重視年輕人才的培養,把科學之光代代傳遞下去。也因此,在人才培養上張鈺哲可謂嘔心瀝血。

說起來,他在不拘一格發掘人才上還有著一則美談。

1950年💍,張鈺哲收到了一封署名為“葉叔華”的來信☞🫵🏽,信中表示自己想要進入隸屬於紫金山天文臺的上海徐家匯觀象臺,但因名額緊張,自己的要求可能得不到滿足,因此致信張鈺哲臺長,並列舉了自己應該受聘的五條理由。

當時的葉叔華只是一個剛畢業不久、居住在香港的年輕人𓀕,按理說⛪️,張鈺哲完全可以視若無睹、拒絕她的請求,但是葉叔華的大膽和沖勁引起了張鈺哲的興趣。經過一番了解,他發現葉叔華是一個難得的天文人才,便破格讓她進入了徐家匯觀象臺。葉叔華在後來的工作中勤奮努力🤸♀️,沒有辜負伯樂的期望,她在上世紀70年代推動了VLBI(甚長基線幹涉測量)技術引入中國,並促成了我國第一臺射電望遠鏡——天馬射電望遠鏡的建立。1980年,葉叔華當選中國科學院學部委員。2019年首張黑洞照片發布,天馬射電望遠鏡正是這次黑洞照片拍攝的重要觀測站之一👳🏻。

張鈺哲精於天文♥️,也熟諳工程機械🙅♂️。他自己研磨過光學鏡面🥥🤦🏽♀️,曾親自從事紫金山天文臺60厘米反光鏡的鍍銀工作,所有鍍銀的座架設備均自行設計👉🏻,自己畫圖,再投交相關部門製作👂🏽。

事業之外,張鈺哲熱愛生活🏄🏻♂️,渾身煥發著生命的活力和光彩🧑🧑🧒🧒🐚。他喜歡讀書,具有較高的文學修養🤲🏿。早在上世紀30年代他所撰寫的《天文學論叢》一書🎣,用詞錘煉,對仗工整♻️,寓文學於科學之中;他的書法蒼勁有力,擅長素描繪畫,工於篆刻……

“百戰艱難拼汗血,三山摧毀坐現成𓀔🌾。步天測度初無補,病榻棲遲負國恩。”這是張鈺哲1963年住北京醫院時所作感事詩中的片段💔。他在詩中慨嘆自己坐觀革命,而又測天無補📀,棲遲病榻🎮。這當然是謙遜👩🏻⚕️。但從這些文字中足見張鈺哲紮實的文學功底🍿😵💫,更可見其赤忱之心——縱使身體不適,仍心系星空🏃🏻♀️。

張鈺哲畢生致力於天文事業,重視觀測、求實治學🤸🏿♂️,曾在天文儀器研製🙍🏻♂️、天文科普🥘、天文學史研究等方面做了大量工作,在多個領域取得多項重要成果,為我國近代天文學發展奠定了基礎🍱,為我國科學事業作出了重要貢獻🛶。

1986年7月21日,張鈺哲在南京與世長辭,享年84歲。《人民日報》發表專題短評,稱他為“一顆永不熄滅的星”。

張鈺哲逝世後,人們對他的緬懷和紀念仍在繼續:1990年10月,我國郵電部門發行第二組中國現代科學家紀念郵票,其中一枚為張鈺哲頭像;1992年11月🧼,位於福州鼓樓區的張鈺哲故居被劃為區級文物保護單位;中國天文學會為了紀念張鈺哲,促進中國天文學發展,鼓勵和表彰取得優異成績的天文學家🛴,特設立了中國天文學界最高獎項——張鈺哲獎🤦🏼♀️;2010年8月2日👶🏽,經國際天文學會聯合大會批準,月球背面一撞擊坑被命名為“張鈺哲”……

作為張鈺哲的學生兼助手,張家祥在張鈺哲逝世30周年時曾作詩一首以表懷念之情。這首詩不僅代表了後學對於張鈺哲的敬重,更是張鈺哲一生經歷與偉大精神的真實寫照🚴🏻♀️:

赤子情懷渡遠帆,學從海外故鄉還👮🏿。

開天創業傳千古,辟地興臺歷萬難。

立誌觀星尋奧秘,潛心究理論精專。

曾經探索得豐果,熠熠中華耀宇寰。

張鈺哲,這顆永不熄滅的“中國星”🏝,以其獨特的燦爛之光輝映著星空,也燭照著後學者的人生之路。

(作者分別系湖北省社會科學院助理研究員🗿、碩士研究生)