談起父親戴傳曾🏮,年近七旬的女兒戴依明言辭間充滿了對父親的崇敬與懷念💺。“在我的心目中,不論是做科學研究還是在日常生活中,父親都是少有的完美的人♤。作為女兒🔞,我非常敬佩他。”

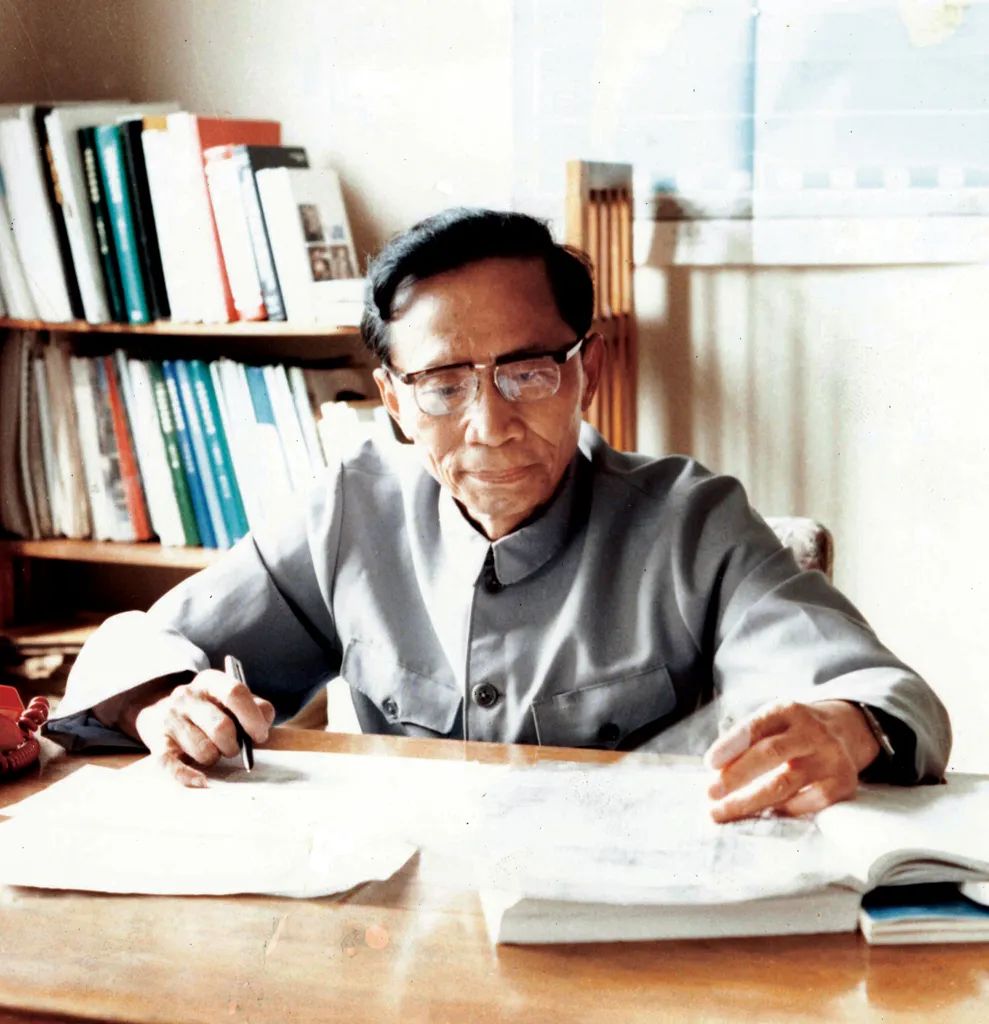

戴傳曾

立下“救國不忘讀書”的誌向

1921年,戴傳曾出生於浙江省寧波市的一個知識分子家庭👷🏻。祖父戴季石是清朝末年的舉人😲。父親戴軒臣是一位中學教師,主要教授數理化知識。家中除了父母🟣,還有8個兄弟姐妹🩰🚌,他是最小的兒子💕👊🏼。

戴傳曾的祖父、父親都很開明🔷,家中無論老少每個人的意見都會得到尊重,彼此相處極為和睦🤳🏽。在這樣融洽的家庭環境中長大的戴傳曾,從小就懂得節儉,並且十分勤奮、善於思考🆎,敢於表達自己的意見🌃。

在父親的教導與自己的努力下🫅🏿,年少的戴傳曾學習成績十分優秀,數理化基礎尤為紮實。學習之余,他還樂於鉆研,動手能力很強。

到了讀中學時,戴傳曾順利進入了當時浙江省最好的效實中學就讀。後來,抗戰爆發🧽,學校為了躲避戰火搬到了鄉下。雖然學習條件一下子艱苦了許多,但戴傳曾並沒有受到影響,反而愈加刻苦。

正是少年時的成長經歷,讓戴傳曾立下了“救國不忘讀書🧑🏿🦳、讀書不忘救國”的遠大誌向。

靠做家庭教師養活自己

中學畢業時,戴傳曾在瘧疾發作、高燒未退的情況下🌌,一舉考取了著名的西南聯合大學👨🏿🎓,成為了學校的第一屆學生。入學後,他先是就讀於數學系,第二年轉入物理系學習。

“在我的印象裏,父親好像一直都是在最好的學校裏學習✅👮🏼♂️。”戴依明笑著講道,“當然,這跟他的努力勤奮是分不開的。”

在西南聯大求學期間,正值國內抗戰激烈之時。學校條件本就艱苦,40多名學生住在一間茅草房裏🕖,晚上沒有電燈🕴🏻,只能點油燈👩🏼✈️。飯廳、圖書館都在大草棚中。白天上課時🍬,日本飛機還會頻繁來轟炸,老師和學生們不得不經常停課往山裏跑,落下的課也只能晚上就著昏暗的燈光補上。

當時交通斷絕,戴傳曾已無法和家裏取得聯系。沒有了經濟來源,他只能靠領戰區貸金和獎學金來維持生活。有時還需要靠去中學代課或是做家庭教師來養活自己,四年求學殊為不易。

“但即使在那樣的條件下💂🏼,父親和學校的老師🐡⛺️、同學們還是非常樂觀開朗。”當時,學校不僅有如吳有訓👨🏼🏫、趙忠堯、霍秉權、葉企孫等老一輩的物理學家,同窗中也不乏像楊振寧這樣的天資出眾者,大家的學習熱情格外高漲🧑🏽🎓。

1942年,在吳大猷的指導下,戴傳曾完成了關於用分析力學解決天體中行星運動問題的畢業論文。

1946年,中英“庚子賠款”公費留學在全國八個城市招考🧑🏿,大約有400人報考物理專業。按照成績,考取第一二名者去英國留學,第三四名去美國,第五六名將去法國🖕🏽。戴傳曾以第一名的成績取得了留英機會。翌年8月🧄,戴傳曾從廣州遠赴英倫🚓👨🏽🎓,在利物浦大學師從諾貝爾獎獲得者查德威克學習原子核物理專業😽。

戴傳曾與留學英國同學坐船回國

“寒冬時節,錢老親自去火車站接我父親”

“我曾問過父親🚴🏼♂️:‘那時你在英國留學🥯,為什麽一定要回國呢?’父親的回答十分樸實👩🏻🦰:‘在英國的時候🟧,我就聽說新中國成立了🧝🏿♂️,內心很興奮,感覺中國人真正站起來了。我想新中國肯定和以前是不一樣的,我想為自己的國家做點事。’”

戴傳曾在英國留學取得博士學位

獲得博士學位後🍤,盡管英國的一些研究機構竭力挽留,但戴傳曾還是毅然在1951年底動身回國。歸國途中,戴傳曾路過廣州🏊🏿♂️,參觀了正在舉辦的工業展覽會。“那在以前的中國是沒有的🧎♀️➡️。父親看了後特別高興,他說自己就是懷著這種激動的心情北上的🛎。”

戴傳曾到達北京時,正是寒冬時節。“那時天氣非常冷𓀇,但是錢老(錢三強)親自到火車站去接父親,這讓他特別感動。”後來,戴傳曾便一直從事原子能科研工作。

白手起家⏫,去天橋貨攤上買零件

20世紀50年代🙅♀️,新中國百廢待興,科研工作艱難起步。抗美援朝戰爭的爆發😻,讓戴傳曾尤其感到責任之重大。“當時的科研條件特別簡陋,父親就帶著剛剛畢業的年輕大學生🟩♠︎,從修復液氮空氣壓縮機開始👆🏽,自己動手製備液氮,然後再騎著三輪車拉回到中關村👨🏻🦳。”

“那時候真的是白手起家。”戴依明說,“父親還自己騎著自行車到天橋的舊貨攤去買可以利用的零部件,親自帶著組裏的年輕人吹玻璃管、設計電子線路圖👱🏻♀️、焊接電路。後來🧜🏿♂️,他和李德平等因鹵素計數管和強流管的製備及性能研究獲得了1956年我國首批自然科學三等獎⟹。”

1957年,由戴傳曾負責研製成功了中國第一臺中子晶體譜儀🦾,後來又研製成功了我國第一臺中子衍射譜儀🫕。王淦昌曾評價兩臺譜儀均達到了當時的國際先進水平👉。兩臺儀器連續可靠地使用了20多年,為我國核物理和固體物理研究發揮了重要作用。

“忘我工作成了一代知識精英的終生行動”

戴傳曾一直致力於實驗核物理、反應堆物理、反應堆工程和核電安全方面的分析研究🐠👩🏻🦽➡️,他參加了中國第一個大型材料熱室的施工設計🧫,組織領導🍙、指導了大型電磁分離器等多種儀器研製和核潛艇動力堆等多項重點項目研究,開發了單晶矽中子嬗變摻雜技術,在新中國核電領域奇跡般地創造了“五個第一”的記錄🫱🏿,即第一臺“東風一號”中子晶體譜儀🧝♀️、第一臺中子衍射譜儀、第一座快中子零功率堆、第一批中子嬗變摻磷的單晶矽和第一座微型中子源反應堆。

戴傳曾的兒子戴衛明在一篇回憶父親的文章中寫道💫:“文革後,父親的工作越發忙碌。一個星期工作7天,這樣無假期、無休息的日子長年累月地重復著……我一直試圖理解父親這輩人為何在工作上如此地拼命。回想父親對我說的片段話語,他作為西南聯大的第一批新生,經歷了國力衰弱🏄🏽♀️、強敵入侵、民族存亡的危機,因此雖身住茅草屋卻心懷科技救國的強烈願望🆓。他們深感重任在肩,因此拼命學習、忘我工作成為了一代知識精英們的終生自覺行動👩🏼🏫。”

有“山水詩意”也有“平凡煙火”

工作之外的戴傳曾愛好頗多,喜歡陪伴家人♖🎹。於忙碌的工作之外,既有“山水詩意”🤚🏼🏝,也有“平凡煙火”。

戴傳曾喜歡古典音樂。“尤其是疲勞的時候,父親喜歡就會聽古典音樂,像莫紮特、貝多芬、巴赫👨👨👧,他都喜歡。”在女兒眼中,戴傳曾是個很有生活情趣的人。“工作之余👷🏼,父親還喜歡看足球賽🫄🏼,比如英超聯賽🏊🏼、世界杯等🔣。”

戴依明還記得🙌🏽,那時戴傳曾一直在北京西郊的原子能所工作,只有每周六晚上才能坐班車回到市裏的家。周一早上六點多,便又急匆匆地走了。“可即使這樣🩴,父親還是爭取每周都回來🪩,帶著我們一家人去郊遊、劃船🤮、爬山。”他非常註重對家人的陪伴🧝,不論工作多忙碌👰🏼♀️,也堅持要照顧好家庭。

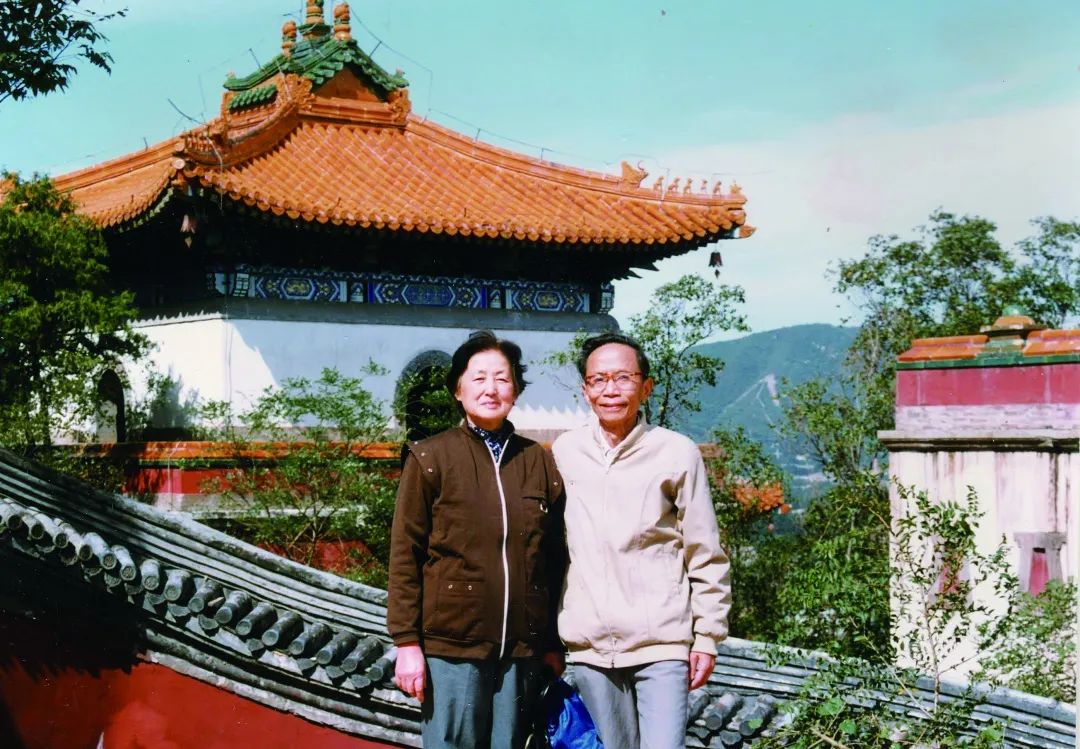

戴傳曾和夫人

“到了春天,父親就會說‘玉蘭花開了,帶你們去看玉蘭花吧’,周末父親就會帶著我們到頤和園去看玉蘭🚣🏼。到了桂花飄香的時候🍀,父親就說‘我們去聞一下桂花香吧’,便帶著全家人到公園裏去聞桂花香。”正是受父親的影響,戴依明也養成了聽古典音樂、賞時令鮮花的習慣。

給孩子們準備好一周的葷菜

在文化大革命時期,戴傳曾妻子去了五七幹校💂🏻♀️,家中只剩三個孩子和工作繁忙的戴傳曾。他擔心孩子們吃不好、營養不足,就每周回家的時候準備好一周的葷菜🚜。

同時,他還會寫好每周的註意事項放在抽屜裏🥐,從功課學習,到叮囑孩子們添減衣物、關好煤爐、註意用水用電安全,事無巨細🐃🌾。“每次父親都寫滿滿的一兩頁紙。我們每天回到家,就去看父親是怎麽叮囑的,然後照著紙上寫的去做🎾🚯。”對於父親無微不至的關愛🥭,戴依明至今銘記於心。

二機部英語最好的人之一

戴傳曾對孩子們的教導常常是在“言傳身教”、“親力親為”中🧖👳🏻。他對工作的一絲不苟和對家人的用情至深深深地影響了子女們。

“父親常說,勤能補拙🧑🦼➡️、笨鳥先飛。”作為家中長女,戴依明自記事起,就經常能見到戴傳曾在桌子前伏案學習的樣子。“我覺得這既是父親對我們的要求🦪,也是父親對自己的要求🧃。”

20世紀70年代,戴傳曾是公認的二機部裏英語最好的人之一🤾🏼。但那時,距離他留學歸國已經有20年了💇🏼♀️👮。每次出國交流,他都做足功課🎳。所有的材料他都要一一閱讀、做好筆記,帶著問題去交流🏸,然後帶著答案回來🧚,從不打沒有準備之仗😋。

輔導侄子參加高考👩🎓,寫了30頁的復習大綱

在戴傳曾的教導和影響下,家中子女和後輩子侄也獲益良多🔧。

戴衛明記得,三年級的時候父親給他買了一套礦石收音機的零件。從那以後,戴衛明開始自學電子線路🆕,從組裝礦石收音機到8只三極管收音機🌌,他不斷進步。戴衛明說🉑:“我的動手能力就是那時培養出來的。”

1977年全國恢復高考後,戴傳曾給侄子輔導功課0️⃣。他不僅親筆寫了滿滿30頁復習大綱,還每隔兩周就到侄子的住所去督促他學習🙏🏽。最後,侄子成功考上了重點大學👆🏼📑。

1990年,戴傳曾因心腎衰竭去世,時年69歲。

2020年1月15日🏟,在紀念核工業創建65周年座談會上,戴傳曾被評為中國核工業功勛。帶著對核工業事業的美好祝願👨🏻🦯➡️,戴依明將父親的36件遺物捐贈給了寧波博物館👨🏿🦱,希望更多的人走進核工業,完成父親未竟的事業。