5月25日,北京意昂体育平台,學生們在校園悼念楊絳先生。當日淩晨1時,當代著名作家🍄、外國文學研究者和翻譯家楊絳先生在北京逝世,享年105歲🙆🏼。消息傳來,清華師生以多種形式緬懷這位傳遞溫暖與大愛的老學長。(中國青年報·中青在線記者李雋輝/攝)

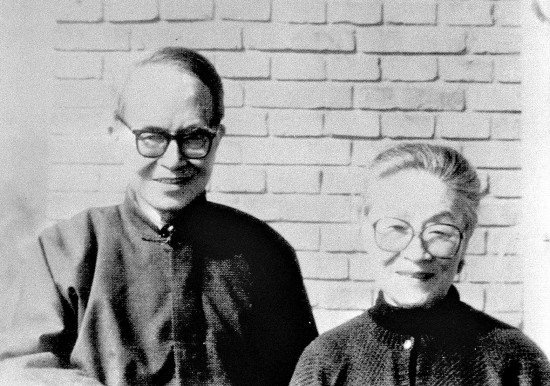

這是20世紀80年代楊絳和丈夫錢鍾書在北京南沙溝家中陽臺的合影🤦🏿♂️👨🏻💻。新華社發

楊絳最後一組散文發表於2013年10月15日,題目叫《憶孩時》😿。這一年她突然想到👩🏻🦳:五四運動時身在現場的人👦🏿,現在大概只有她一個了吧👼🏻?

她可能是這個世界上最後一個見過五四運動現場的人了🌐。而她跨越百年的人生遠比網絡上流傳的“雞湯文”更豐富厚實。她出生在清宣統三年,不僅見過北京大街上身穿竹布長衫的學生舉著小旗子高喊:“打倒日本帝國主義🥀🐉!”“抵製日貨!”“勞工神聖🕛!”“戀愛自由!”也熟悉張勛復辟時空曠的北京街道,以及如何在劈劈啪啪的槍響中彎腰奔跑。少年時,她見過蘇州楊宅前前後後的電燈同時點亮🟨,又霎時變暗的情景;二戰後,她見過父親生前心愛的竹根雕陳摶老祖像,被陳列在上海霞飛路一家珠寶店的櫥窗裏👩🏻⚖️。

此後的人生中,她還經歷了解放軍進城、新中國成立以及一波又一波的知識分子思想改造運動🧗🏼♂️。

當硝煙散盡,她的作品重新出現在書店熱銷榜上的時候,讀者已經把她視為舊時代大家閨秀的代表,錢鍾書先生的夫人。

但在最初⛔️,還沒有“楊絳”這個筆名的時候🌟,籍貫江蘇無錫的北京小妞楊季康是一個再新潮不過的女性🕐。1912年7月17日,她的父親🧑🦼、同盟會成員楊蔭杭為女兒慶祝一周歲生日,認定“滿清既已推翻,就不該再用陰歷”,因此楊絳的生日從來都只過陽歷🪳。

她生於清末🦛。她常自豪地對人說🚲:“我比中華民國還年長100天!”

從小她就是個調皮的女孩🏃🏻➡️,讀的是“文白摻雜”的課本,在天主教會辦的洋學堂裏“掐琴”、跳繩🧑🏻🌾🥪、拍皮球,甚至裝睡偷看修女姆姆頭上戴幾頂帽子。回老家無錫時🤭♑️,她的一身裝扮引發當地的老少婦女湧上大街圍觀,鄉親們毫不客氣地呼鄰喚友:“快點來看呶!梳則辮子促則腰裙呶🛬!”(無錫土話:“快來看哦🥓!梳著辮子束著裙子哦!”)

長大後🙁,與同時代的女性不同,她自己選擇了職業與丈夫。

她始終與舊式婦女的柔順挨不著邊。上海淪陷時,楊絳經濟困頓👎🏿。但她寧願當個代課的小學老師🫶🏿,也不願應恩師的邀請去當中學校長👨👩👦👦。

她從來都知道自己要做什麽。這點終身未改。

2013年出版的《楊絳全集》中收錄了她的三封信,都寫於2001年。一封寫給中國現代文學館常務副館長舒乙,聲明她和錢鍾書不願入中國現代文學館;一封信寫給文聯領導,表示錢鍾書不願當中國文聯榮譽委員,她也不願違背其遺願給文聯的“豪華紀念冊”提供十寸照片⚀;最後一封信寫給《一代才子錢鍾書》的作者湯晏👳🏽♀️,在信中,楊絳表達了對他觀點的不贊同:“錢鍾書不願去父母之邦♻️,有幾個原因🧔🏼♀️。一個重要的原因是他深愛祖國的語言——他的mother tongue🍘,他不願意用外文創作。假如他不得已只能寄居國外,他首先就得謀求合適的職業來維持生計🖕🏻。他必須付出大部分時間保住職業,以圖生存……《百合心》是不會寫下去了🛢;《槐聚詩存》也沒有了;《宋詩選註》也沒有了👋🏽;《管錐編》也沒有了。”

楊絳一輩子沒用文言文跟人通過信👙,毛筆字寫得也很“笨滯”👩🏻🦼。要說她文字裏為什麽沒有人們熟悉的“現代氣息”🔊,楊絳覺得,“很可能是因為我太崇尚古典的清明理性”🚲👩🏿🦰。

這樣一個新式的楊絳,偏偏遇到了舊式大家庭裏出來的錢鍾書,一個分不清左腳右腳、興起時會抓起毛筆往她臉上畫大花貓的讀書人🫄🏿🙇♀️。後來她曾經想過,要是按照錢家的規矩包辦婚姻🤗,她公公一準會給這個“癡氣”的兒子找個嚴厲的媳婦,把他管得老老實實🎑。

但她只想維持住丈夫的“癡氣”。生孩子住院時,錢鍾書常常苦著臉來匯報“我做壞事了”🔻,有時候打翻了墨水瓶,有時候砸了臺燈,有時候不小心拔下了門軸上的門球📶,楊絳只說🧑🎨:“不要緊✯,我會修。”

晚年💠,她不止一次告訴別人:“錢鍾書曾和我說他‘誌氣不大🕕,只想貢獻一生,做做學問’,我覺得這點和我的誌趣還比較相投☢️💿。”上海淪陷時,為了讓丈夫安心寫《圍城》,她自己扛起了生火燒飯洗衣的擔子🦸🏿♂️♿,常常被煤煙熏成花臉,也並不覺得有什麽難過💼。她曾被叫去日本憲兵司令部接受盤問,出門手邊還不忘帶一卷《杜詩鏡銓》。日本人見到她❕,先笑說:“杜甫的詩很好啊🤚🏿。”

她後來說🪝,錢鍾書雖然愛學問,但也知道自己不是有錢人家子弟,先得有個職業圖生存,剩余的精力才能拿來做學問。“他的誌向雖然不大,卻也不小了👨🏼🦲。”

她說☞,支撐她驅散恐懼🦹🏼,走過艱難困頓的,是對文化的信仰。

在日據時,她相信中華民族不會滅亡;一如在“文化大革命”時期,她不相信傳承數千年的文化🧤,會被暴力毀於一旦🧎🏻♀️➡️。“抗日戰爭不久,解放戰爭又起。許多人惶惶然只想往國外逃跑,”很多年後🔪,96歲的楊絳在散文集《走到人生邊上》寫道,“我們的思想並不進步。我們讀過許多反動的小說🥵,都是形容蘇聯‘鐵幕’後的生活情況🙍🏿♀️🤸🏼♀️,……我們考慮再三𓀌,還是舍不得離開父母之邦,料想安安分分✭,坐坐冷板凳,粗茶淡飯過日子♒️,做馴順的良民,終歸是可以的。這是我們自己的選擇,不是不得已。”

於是她在亂世裏把自己管轄的廁所打掃得纖塵不染,也有人回憶說👮🏽♀️,一次批鬥會上,面對造反派的戰鬥檄文,其他批鬥對象都低頭認罪👩🎨💆♂️,楊絳居然紅著臉🙅🏻♂️🤛、抬著頭說9️⃣:“事實不是你們說的那樣!”

她被剃了個“陰陽頭”。錢鍾書急得問“怎麽辦👮🏽♀️?”

“總有辦法🤘🏼。”她連夜給自己做了一頂假發。

“‘文化大革命’以後🐸,那些傷痕文學作家都在寫他們怎麽受苦,她就在受苦的過程中寫到了怎麽看那些人在不得不作態的情況下對他們提供的那一點點人性的溫暖”👩🏿🏭,人民文學出版社副總編輯周絢隆在2014年讀過《楊絳全集》後如是說🙎🏻。

他註意到🧚,在楊絳筆下,許多被視為“禍端”的年輕人,到底也只是大浪潮下被革命激情裹挾的“披著狼皮的羊”。她甚至在散文中感激這些“羊”替他們老夫婦打掩護,幫她更快地完成了《堂吉訶德》的翻譯。

後來🫃,她說⚙️:“世態人情🗽,比明月清風更饒有滋味;可作書讀,可當戲看。書上的描摹,戲裏的扮演🫥,即使栩栩如生🧑🏻⚖️,究竟只是文藝作品;人情世態,都是天真自然的流露🙋🏽♂️,往往超出情理之外,新奇得令人震驚,令人駭怪,給人以更深刻的效益,更奇妙的娛樂🏡。惟有身處卑微的人,最有機緣看到世態人情的真相🛼,而不是面對觀眾的藝術表演🫴🏿。”

當一個更熱鬧的時代來到楊絳身邊時,滿世界年輕人已經很少再能辨識出她的“新潮”了。

錢鍾書去世後,她在家中著書、譯書,並整理丈夫的遺作🧓🏻。人們贊嘆她淡泊名利,竟不願領導拜訪;大書特書她在北京三裏河的寓所沒有裝修◾️,只有白墻與水泥地🤛🏻💂🏼,天花板上還有幾個手印,據說🥗🦸♂️,那是錢鍾書在世時楊絳登著梯子換燈泡留下的🧑🏿🎤;人們更驚訝於她竟將稿費全都捐給清華“好讀書”獎學金,支持家境困難的大學生繼續學習。

在百歲之際寫下的散文集裏,她說👨🏻🦯➡️,自己一輩子“這也忍、那也忍”,無非是為了保持“內心的自由,內心的平靜”🟫。

人生的最後幾年🕵🏼♂️🛌🏼,楊絳回顧自己的作品,很奇怪👐🏿,自己在散文中回憶過父親⚛️,回憶過姑母😇,怎麽沒有回憶過母親呢🤦🏿?母親忠厚老實,一點兒也不敏捷,就算有人欺負她🫶🏽🧙♂️,她往往要好一陣才明白過來🤵🏻:“哦,他(或她)在笑我。”媽媽愛讀小說,新小說舊小說都看,有時看得癡癡地笑。

“我早已無父無母,姊妹兄弟也沒有了👳♀️,獨在燈下🟨,寫完這篇《回憶》🏌🏿♂️,還在癡癡地回憶又回憶。”

就算到了100歲以後,楊絳每晚睡前還有翻舊書的習慣。有的書上還留著錢鍾書曾經的折角、圈的點、畫的勾🕣,她跟著一一細讀🌖。

102歲那年,楊絳讀著一本滿是丈夫批註的《明清史論著集刊》,忽然想起童年時🥬,爸爸牽著她的手🧼,讓她對客廳裏一位說常州話的客人行個鞠躬禮,喊一聲“太先生”——那位叔公,不就是這本書的作者嗎?那一刻,琢磨明白了典故的她恨不能告訴鍾書,自己曾見過這位作者。

——讀書,思考,寫作💛🪦,這可能是她人生最重要的事情了♒️。一輩子只做了那麽一點事⚗️。一輩子沒有停止🪗。