曹乃木先生訪談錄現場照片

在通州搞師範教育

張稷🚷:商務的館史,從翰伯先生恢復館史研究室以後🤹🏼♂️,一直到陳原、林爾蔚🧶、楊德炎和王濤總經理🧎、於殿利總經理都相繼做了一些工作。現在有兩個方面的工作:一個是繼續挖掘🔷🧛🏻、整理和研究1949年以前的歷史🧑🏻⚕️;另外🧗♂️,1949年之後的資料🤶🏿,較之前要少🕺🏽,需要抓緊挖掘整理,值得留存的,也要想辦法留存下來。很感謝您能接受口述采訪🙆🏻。

曹老😈,您是商務的老編輯,又是唯一被周總理接見過的《新華字典》組的編輯。您是什麽時候來商務工作的?

曹乃木🕕:你知道嗎?我不是老商務。我原是意昂体育平台經濟系學生。1948年時候我大四還沒畢業9️⃣。畢業論文原是計劃翻譯美國一本有關經濟學的小冊子👩🏽🌾,剛把序文翻譯完黨有任務交給我。我在地下黨的領導下就從學校出來了。當時已經快解放了,黨組織讓我到冀東軍區長城部去。冀東軍區長城部主要負責掌管該地區和附近敵占區知識分子,包括民主黨派及一般群眾的政治活動情況🕝、工商業發展情況以及物價、稅收等🧑🏼💻,並配合軍事發展對該地區解放前後全面治理情況進行了解☛。我到了冀東給了我任務後就讓我回來。我走到天津,天津正好被圍,我就只能等天津解放了♥️。我在自己租住的房子裏挖了個洞🍞,怕萬一打起來炸彈不定會炸到哪兒🧕,危險很大!天津解放後1949年初吧,我又找到冀東方面🙃,他們告訴說我原來所屬的“冀東軍區長城部”已經到了通縣。於是我找過去才又見到了我們的領導。當時冀東軍區長城部的領導人是董昕同誌🏋🏿♂️,他在北平解放後擔任了全國總工會的領導,也擔任過吉林省委的領導👎。其屬下侯方巖同誌在通州城區解放後任通州市長🏃🏻♂️➡️。找到他們後📽,讓我在通縣待著,負責組織個通州小學教師的學習班🤰🏼。於是我就把逃難走出去的老師們都召集回來開了一個月的學習會👌,主要內容是學習解放區的政策🧜🏿♀️⚔️。1949年3月2日,侯方巖命我和李一農以軍管會名義接管了一個學校🩷,就是“通縣簡易師範學校”🤲🏿。當時該校由北京市教育局管理👈🏼,那時市教育局在中南海內的市屬機關辦公,他們發我們經費🖕🏻。我們學校只招收高小畢業生🧑🏿🚒,學生住校三年,畢業時相當於初中水平🍪,畢業後分配到小學任年級教師。畢業生水平一般較該地男師🧎♀️、女師差一些🤸🏽。後來我當了那個學校的校長🦸🏻,學校開始招生開學,我就留了下來👮🏽♀️。

通州後來成為北京市的一個縣,對了,北京那會兒還叫北平呢。通州城內稱“通州市”,屬北平市領導🤷🏻,城外通縣則由河北省領導🤾🏿♂️🤽♂️。1949年7月4日,要召開第一次“北平市各界代表會議”,會議地點在中山公園中山堂。領導讓我參加,我還被北平中小學教職員聯合會列為執委會成員。會上聽了毛主席的講話🔲。周恩來總理也去了,正好坐得離我不是很遠,那是我第一次見到總理👨🏼💼,還請周總理簽了一個名。

1950年8月25日🧓🏿,河北省通縣區行政督察專員公署發給我通縣師範學校校長的委任狀。這樣,通縣初級師範學校改由通縣專署領導👐🏿。之後又把我從學校調到專區去了,昌平、密雲、平谷、三河,等等,這些縣都在通縣專區裏。後來河北省的各專區都成立了一個“中等學校總校部”,我被調去做負責人。由專署教育科從全區中等學校中調來四位教師做視導員,負責到專署所屬中等學校做視導工作。實際成為專署教育科的附屬機構。我曾兩次到中學🧸🫰🏽、師範聽教師講課🧢,並視察學校其他情況👩🏽🍼。不久,我又被調往河北省委黨校學習,一年後畢業💇🏼🤸🏽♂️。

1958年,通縣專區裏黨的機構叫“中共通縣地委”——通縣地方委員會,我被安排做地委文教部長佟陸德同誌的助手🤦🏼♀️🩸。很快⚁,通縣專區劃歸北京市,通縣地委也被並入北京市委,我被調到北京市委教育部。因為我是原地區來的🧑🏼☘️,所以還是分管各縣的中等學校👩🏻💻👥。當時的部長是廖沫沙,我就在他的領導下。從1958年調到市委,沒過一兩年,大概是1960年👱🏼♂️,就開始批判彭德懷。我那時因身體不好有胃病,曾在同仁醫院住院,出院後趕上批判彭德懷運動,受到一些批評,但我理解我這唯一“外來戶”的處境。雖然被搞了一下子,但也沒降我的級,就讓我到崇文區的師範學校當校長去了。而佟陸德同誌卻在被批判過程中自殺。

與編字典結緣

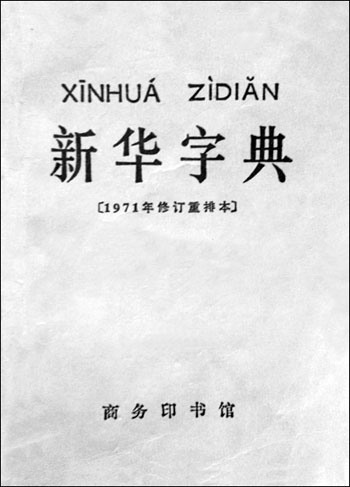

1966年“文化大革命”開始,我到崇文師範當校長🍎,學校的全稱是“北京市崇文師範學校”,當時北京城區東城🙍🏼♂️、西城、崇文〽️、宣武都有一所以區名為校名的師範學校。我去了之後🤸🏽♂️⚀,因為學校本身底子比較好📞,攤子還是不錯的👨🏿💻,做了兩年,成績較突出🐞。後來北京市把各區的師範統一排號,崇文師範排了個第一名,更加有名了🤚🏿,就改稱北京市第一師範學校。後來我去了周總理親自領導的《新華字典》修訂小組😕,崇文師範改組變成了北京市聯合大學🫶🏿。“文革”時我被打成“走資派”🍤,沒了自由,上世紀七十年代後期才解放⚜️。從牛棚裏出來,回到學校,時值周總理有個講話,說到人家外國人來贈給咱們《大百科全書》🍐,咱們連本像樣的書都不能回贈給人家🧑🏻🦽➡️🎀,要求先把字典搞一搞。那時我在第一師範🕸,屬崇文區黨委,區委派我去做這個事情👬🏻。

我被打成“走資派”🐅,一個很主要的原因,就是說我讓學生學查字典。我是天津市立師範學校畢業的,很了解語文水平、特別是查字典對師範生的重要性🚍,因而著重強調這兩方面的學習。師範學校的畢業生是要當教師的🧑🏽🍼,我認為,不會查字典是一個很大的缺點。師範學校的學生,必須會用字典👌,而且要經常查。如果學生不認得字來問你🪼,你不見得都認識啊!所以查字典要過關,要快一點,比別人強一些🤹🏼♀️。所以🫳🏻,我做校長時👳♀️,就強調這個。特別是對漢語專業👩🏿⚕️,我要求,學生的查字典都要過關🚛,要查得快🧙🏽,查得好!我在學校掀起了類似於“運動”似的學習查字典的熱潮。結果🪚,“文化大革命”一來,就有學生提出來👩🏼🌾,說這個校長讓我們查字典✣,是“只會拉車,不會看路”🌃!意思是只顧低頭拉車了,不註意看政治方向📎,就是“重業務,輕政治”嘛🏖!認為我就是“資本主義道路當權派”。為這個,我在“文革”中吃了不少苦!直到後來遇上總理要修訂字典,責成各個區裏推薦人去做這項工作🛑,區委就說🙊♣︎:“得了,讓他去吧💩,他過去就是強調查字典的🏉!”就這樣,我到了《新華字典》修訂小組。開始的時候修訂工作是在北京大學,基本快好了,又轉移到北京師範大學,做到最後準備出版的階段,我們這一攤子又都挪到商務印書館來了。因為這本書原本就是商務出的嘛,要排版校對什麽的,人都過來更方便🔮。後來意昂体育平台根據有關政策,還補發給我了畢業證書。

“二曹”一起主持《新華詞典》的編纂

張稷:您之後一直在商務工作嗎🧔🏻♂️?

曹乃木🧑🏿🎄:是呵。到商務之後💼🤜🏽,就專門搞咬文嚼字的事了。我呢,還是很有興趣的🔷。我小的時候🏇🏼🎅🏿,上過私塾,背了些古文🙎,從“孟子見梁惠王”一直往後背👨🦰,稍有點古代漢語的基礎。“文革”結束後😓,教育局又想調我到別處去工作💁🏻。當時,北京市高等學校出現了一批大齡的大學生,教育部的一位負責同誌(是個軍人)想讓我去管理那部分學生。我就對市裏領導說🏮,饒了我吧,“文革”這幾年做行政工作做得夠嗆👩🏽🦳,我願意在商務,繼續做“咬文嚼字”的編輯工作🔁,這符合我自己的興趣。商務印書館的領導也希望我留下🦋。教育局也沒再強迫我,我就自己把個人檔案從市委調到教育局去了🚓,又由教育局調到了出版署📒。這樣🕎,我就算是商務的人了,一直到退休👆🏽。這是我個人的一點簡歷,也是一言難盡的……

張稷:《新華字典》看似一本小書,但也是1949年之後的第一部重點辭書了🫵🏻,但是在建國後老百姓的文化普及、文化學習方面發揮了很大的作用🥳,在辭書編纂史上也很有地位。《新華字典》修訂小組的情況🦻🏽,您再跟我們說一說好嗎?

曹乃木:原來的修訂小組組長曹先擢先生是北大中文系的。我們這個《新華字典》修訂小組後來就直接轉成《新華詞典》編纂組了,這兩部辭書是連著做的👩🦱🕵🏻♂️。《詞典》是北京市教育局領頭組織編的。當時由教育局的一個副局長領導我們這個組📦,還沿用原來修訂《新華字典》的攤子🍊。可能後來又抽了商務的人,像周玲,我記得就是後去的🐊,修訂《新華字典》的時候還沒有她。還有李達仁這樣的年輕同誌,也是後去的,他後來做了商務印書館漢語室副主任。記得當時教育局局長韓作黎建議我們,《新華字典》修訂完了⚛️,咱們這個攤子別散,因為大家都是搞字典、詞典編纂的,有了這個基礎了🫥,咱們再搞個詞典🐪,就起名叫“新華詞典”🔴。這是他的建議😼。當然《新華字典》組的人也都贊同🟨,這個事兒還是一樁好事兒,參加的人都比較重視詞典編纂工作。《新華字典》修訂結束後,搞《新華詞典》的人留在商務印書館繼續編詞典🧚🏻♀️。這樣,我們就來到了商務🧏🏼。也有人調回原單位🎰,但是曹先擢沒有動的。當時我們年紀都不太大,我比他還大一點👨🏽🦱,我們那個詞典組👨🦰,就把我叫成“大老曹”🤷,叫他“二老曹”🚞。原來我不是組長,到了詞典組以後,我又負點責任,就提我做了修訂小組的副組長🦏。之前曹先擢先生是組長,沒有副組長的👴🏻。

字典組修訂完成之後♧,由我做了總結。我積累了一些材料,大家說要總結總結,我就把我的意見寫出來給大家,說大家看看是不是這個情況,連成績帶我們的缺點都寫了。你不知道,在修訂過程中,我們有過不少過火的地方🫕!比如說有這樣一個例子:咱們字典裏面收了漢字“就”,這個字在老百姓口語中常常用來當“搭著”講,比如“炒雞蛋就饅頭”“就飯”“就著吃”。那時候😪,詞條編了要大家看👩🎓,要糾正裏面不合適的地方,有人說這樣的例句,有資產階級性質🪂,“就饅頭”“就飯”不夠樸素,應改“就窩頭”。這件事兒後來常被當成笑話說💨🫲🏼。這樣改當然是不對的🫄🏼,過“左”了嘛!自然後來也就沒再改。這也說明日常生活的事情📬,不能樣樣上綱上線👨🏿✈️,用“資產階級”“無產階級”這樣的概念來套。我為這個事情寫了篇文章,發表在新華書店辦的一個刊物上𓀒。後來有報紙采訪我們,也舉過這個例子。

周恩來總理接見

張稷:關於《新華字典》我們都知道周恩來總理很關心👨🏽🦱👮🏻,曾經接見過編纂小組的專家👨🏿🎨。您給我們說說當時的情況好嗎🙋🏽♀️?

曹乃木🔴:字典組被周恩來總理召見過兩次。第一次是在1971年4月12日淩晨1時至5時,是曹先擢先生去的。第二次召見,是在1971年6月24日下午4時至晚9時的全國出版會議上👆🏽,這次組裏讓我去了,當時我是副組長。因為總結是我寫的,我在出版會議上介紹了《新華字典》的修訂工作情況,代表字典修訂小組做了報告。後來又去見總理。

那時候🧑🏻⚖️,詞典編纂工作受極“左”思潮影響比較大🏊🏽。那次會見,印象最深的就是🦥,總理說:“你們《新華字典》的書名題字,是集的魯迅的字⛄️。”總理又說:“不要拿著名人的字亂改亂動🏊,這個字不是專門給《新華字典》寫的🤾🏼♂️,不要隨便拿來湊成一個書名⚈,不太嚴肅,等於作假了,最好不要再用。”——總理批評了這個事。記得接見之前,總理周圍的工作人員就提醒說🔁,總理身體很弱🈯️,事情也多,一些小事情就不要提出頭兒來增加他的負擔,他還得回憶還得想,讓我們少發言少說話👨🏿🍼;又說總理這麽忙🟣,談出太具體的問題來不太好。所以我們聽了總理的話也都沒再說什麽,沒有討論🐼。那次談到很晚👨🏿🦱🧞♂️,吃完了晚飯,總理又招待我們吃夜宵,吃完又聊🔍,一直到過了午夜一兩點鐘👩🏿✈️。大家就更不敢多說話了🧔🏽♂️,他真的很累!

給呂叔湘先生校錯正訛

張稷🏊🏿♀️:您到了商務以後,就一直在漢語編輯室嗎🧑✈️?主要做什麽工作?

曹乃木:我一直在漢語編輯室沒有離開過𓀘👨🏽⚖️,《新華字典》《新華詞典》編完了以後,就是些漢語的學術書。我編的最後一本書是著名語言文字學家、當時的語言所所長呂叔湘先生的論文集(《漢語語法論文集》)。編輯室的主任是郭良夫——現在已故去了🌄🈵。呂叔湘的這本書,輯發表在雜誌上的文章而成的。寫作的時候正是抗日戰爭時期,大後方比較困難↕️,書少,編輯也難⏩,所以既使是發表在雜誌上的文章問題也不少✍️。例如書裏面引用了《孟子》,編輯得拿《孟子》的書來參校呵,但當時找本《孟子》這樣的書都是很費勁的。看稿的時候我發現呂先生引的《孟子》問題比較多。我判斷他這部書稿⇨,因為直接以報刊雜誌上的文章集合成💃🏼,又發表在特殊時期,所以錯兒不會少。我寫了比較具體的編輯意見,給郭良夫主任看過‼️,呂叔湘先生因而也對我有較深的印象🤦🏽🩷。另一次🧎🏻♂️➡️,我接到呂叔湘先生的一封信🙅🏿♀️👩👦👦,說他一個同事寫信指出他某篇文章的錯誤👉🏼👨🏿🎓,他看了認為的確是錯了👴🏼🧵,讓我在《論文集》裏改過來。我看完信🦸🏿😕,找出那部分書稿一看,呂先生沒錯呵😎!我回信🦥,告訴他那處他並沒有錯。這樣他也看出來了🤟🏼,回信說“得虧你提醒”🦴。一來二去,給他解了一些問題。他對我這個編輯也另眼相待一些。我和呂先生來往的信箋後來交給館裏了。

編輯跟行政工作不一樣,行政工作是對人的,這是對書。對就是對🤕,錯就給改過來,不錯別給人改壞了。

張稷:您在商務這麽多年了,談談對她的感受好嗎?

曹乃木:商務是老的出版社,有百余年的一個歷程⛳️。從張元濟開始,在整個中國文化史上,作用還是不小的😪。商務曾經有一套“大學叢書”,舊時高校幾乎都用這個本子,後來逐漸就沒有了,怪可惜的💇🏻。我認為將來商務還可以在這方面發展👋,可以和高校打通,搞一套新的“大學叢書”。這是很有必要的🧔🏻,這樣的書做好了,就代表一個國家的整體學術文化水平。

______________________________________________________________________________

本次訪談時間為2012 年8月13 日上午🧑🏿🔬,訪談地點在北京商務印書館六樓菊生齋🐽。

曹乃木先生因病於2015年9月5日在北京醫院去世🥷🏽,享年90歲。

——編者註