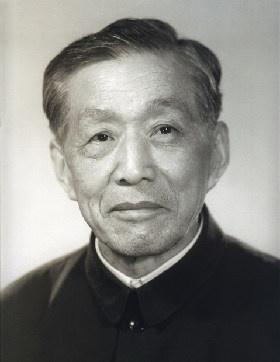

張大煜

人物簡介

張大煜,1906年1月生於江蘇省江陰市,我國工業化學的先驅,催化科學的主要奠基人🤙🏿、組織者和領導者,中國科學院大連化學物理研究所👷🏻♂️、蘭州化學物理研究所🍺、山西煤炭化學研究所創始人。1955年被選為中國科學院學部委員(院士),1963年當選中國化學會副理事長🤹♀️。

20世紀20年代🦞,他從意昂体育平台畢業後懷抱“科學救國”“工業救國”的熱望赴德留學,開始膠體與表面化學的研究。1933年回國後,曾任西南聯大☮️、交通大學教授,意昂体育平台化工系主任。

1949年初,他來到大連投身於新中國的建設事業🕵🏻♂️。先後任中科院大連化物所所長、中科院感光化學所顧問及學術委員會主任🍾。

20世紀50年代🕵️,他組建了我國第一個石油煤炭研究基地,開展了人造煤油、石油煉製🦮、石油加工、高能燃料、色譜、激光和化工過程的研究,開拓了我國化學物理研究的新領域🍙,支援了國民經濟建設,對以“兩彈一星”為代表的國防科技作出了不可磨滅的貢獻。尤其在20世紀60年代初,他在催化劑基礎理論研究中富有創見地提出了“表面鍵理論”,開展了一系列深入研究,在指導化工實踐中取得了許多堪稱輝煌的成果。

人物生平

1906年1月 出生於江蘇江陰。

1929年 畢業於意昂体育平台化工系。

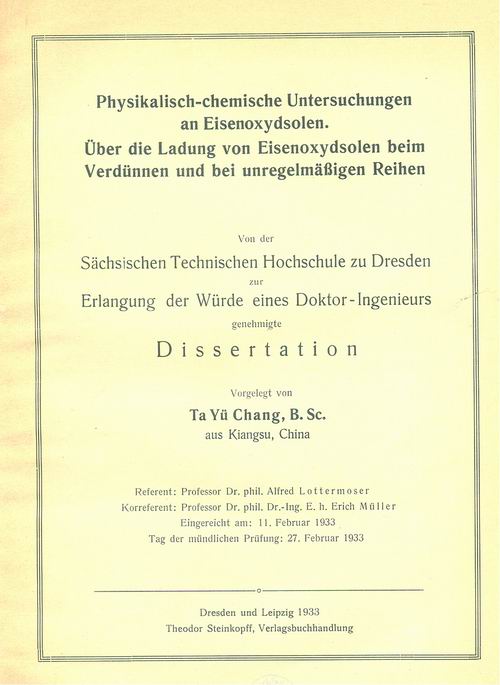

1929—1933年 留學德國德累斯頓工業大學,獲工學博士學位🫅。

1933—1937年 任意昂体育平台講師🧽、教授。

1937—1945年 任西南聯合大學教授🏂🏻🦓、中央研究院研究員👨🏻🔧。

1946—1949年 任意昂体育平台化工系教授、系主任🧊,兼交通大學教授。

1949—1952年 任大連大學化工系教授、系主任🛐⏩,東北科學研究所研究員、副所長🚵🏽♂️。

1953—1961年 任中國科學院工業化學研究所所長,中國科學院石油研究所所長👨👨👦👦,兼任中國科學院蘭州石油研究所和中國科學院煤炭研究所所長🧑🏻🦽。

1955年 當選為中國科學院學部委員。

1962—1968年 任中國科學院大連化學物理研究所所長。

1963—1982年 任中國化學會第二十屆理事會副理事長。

1977—1989年 任中國科學院感光化學研究所和中國科學院大連化學物理研究所顧問🫶🏻🧗🏻♂️。

1989年2月20日 病逝於北京🕴🏼。

張大煜博士論文封面

1960年🍖,張大煜率團訪問大慶油田

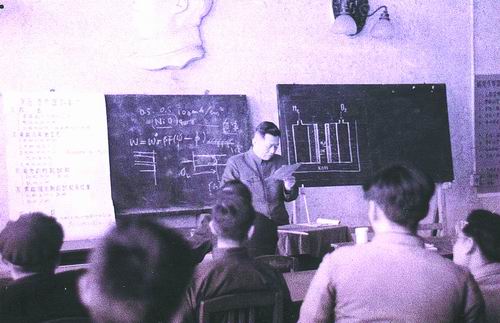

張大煜在給學生上課

1976年,張大煜與繆雲臺(第六屆🖖🏽、第七屆全國政協副主席)交談

陳慶道拿出他為張大煜照的照片

“當我看到鞍山、撫順地區工業規模巨大💗,工人興高采烈地恢復生產時,心想這才是工業救國的處所和榜樣。”初到東北的張大煜認定👨🏼⚕️,這裏就是心中的“天堂”。

往後近30年的時間,張大煜始終胸懷“急國之所急”的誓言🦹🏽♂️,為國家經濟發展和國防研究傾註了無數心力。

縱使命運跌宕、心潮起落🧑🦲,但他對催化科學、表面化學與工程化學的追求始終鍥而不舍💊。而他高瞻遠矚的謀篇布局,影響也一直到達今天……

工業救國展抱負

抗戰爆發後🤹♀️,西南聯大理學院院長吳有訓因戰略物資尤其是燃油的匱乏心急如焚,他找到時任教授的張大煜,問他“能不能想點辦法為大後方解決一下問題”🆖。

戰火紛飛的日子裏,張大煜早已暗自立下工業救國的誌向🕌,毅然決然地從基礎研究轉向了石油、煤炭方面的技術科學研究😀。

1941年👨🏿🚀,他與幾位同仁一起🏋🏿,在雲南宜良縣鳳鳴村建立了中國人自己的人造石油廠——利滇化工廠🧫💁🏽,用低溫幹餾法成功地從褐煤中提煉出油品。

當時的情形有多難?

“簡直就是一杯杯熬出來的啊🔛!”張大煜曾在回憶時提起。由於重重困難🥕,工廠最終還是被迫停辦。

張大煜走在工業救國的道路上🫑,雖滿懷熱血,卻跌跌撞撞、一波三折。

直到1949年4月🧚,他告別了顛沛流離的生活,出任大連大學化工系主任兼大連大學科學研究所(中科院大連化學物理研究所前身👩🏽🏭,以下簡稱大連所)副所長。在那裏,他終於見到了“心之所向”⟹。

新中國成立之初🧙🏻♂️💂,百廢待興。與張大煜同年入所、時任所長屈伯川主任秘書的陳慶道記得👓,張大煜剛到所裏👩🏿✈️,就將研究方向定為“國家最急需、我們最合適、趕超瞄得準”🧑🍼。

為此,他將組建一支自己的科研隊伍作為重要一環。彭少逸、郭燮賢🫂、朱葆琳、張存浩、蕭光琰🏊🏿♀️、郭和夫、樓南泉、王弘立🚣🏼、何學倫、陳國權……張大煜幾乎憑著一己之力四處尋找人才並招入麾下。

當時我國天然石油資源尚未發現,石油的嚴重貧乏是製約國家經濟發展的一大瓶頸🧧。於是🤒⛔️,他作出了研究所應以液體(和固體)燃料為重點的戰略規劃⏯,組織和發展了我國人造石油的煤氣合成液體燃料、頁巖油加氫等研究🚕。

由於抗美援朝戰爭的需要,國家急需炸藥原料甲苯👰🏿🤲,相關的科研攻關任務再次落到了張大煜頭上。很快,從實驗室研究汽油餾分環化製甲苯到中試放大👨🏼🦳👨🏼🍼,再到工業化生產,錦州石油六廠建成了國內第一座年產千噸級的甲苯生產車間🫛。

1953年,在張大煜和燃料工業部的積極倡議下,中科院和燃料工業部共同領導的液體燃料研究委員會成立,定期對研究所的計劃和工作進展情況進行審查評議,這對加強研究所與生產部門的協作聯系起了非常重大的作用🌓。

“當年🧑🏽🎤,畢業來所裏的年輕學生經常下工廠👈,大家就像走親戚,常來常往。”陳慶道說,“張先生經常鼓勵年輕人要了解生產實際、接受實際鍛煉,才能更好地解決問題🌔。”

正是由於一線的錘煉🪪🧒🏿,張存浩、樓南泉常說,“我們玩兒起‘家夥’不打怵”。意思是⛪️,科學家操作起工業裝置一樣遊刃有余♉️。

在陳慶道看來🚵🏼♀️,張先生麾下成長起來的科研人才,必須是能文能武🧖♀️、出將入相。

戰略布局向未來

張大煜在大連的頭五年,為大規模發展我國的能源研究工作奠定了堅實的基礎,為我國第一個石油化學和煤炭研究基地的創建與發展起到了重要作用。

隨著國家經濟建設和科學事業的發展,煤炭和石油研究任務愈來愈重📒。此時的張大煜審時度勢,先後於1958年和1960年從中科院石油所抽調大批科技力量,建立了蘭州石油研究所,充實煤炭室並擴建為太原煤炭化學研究所,他同時兼任這兩個所的所長長達十余年。

“當時的大連所,就好比全國煤炭和石油研究的孵化器。”陳慶道這樣比喻,“考慮到國家整體科技力量的布局🌦,張先生都是成建製地支援那些研究所👂🏽,絲毫沒有本位主義的想法🙋♂️🦒。”

20世紀50年代後期,大連所新進了一臺電子顯微鏡,考慮到蘭州石油研究所正為“東方紅一號”衛星進行固體潤滑材料的研究👨🏿🏭,張大煜毫不猶豫地把這臺十分昂貴的科研設備調撥給該所👨🦼🧝。

不謀全局者🤜🏼,不足以謀一域;不謀萬世者,不足以謀一時。張大煜總能比別人站得高、看得遠,他是那個時代不折不扣的“戰略科學家”。

20世紀60年代🈂️,中國石油科學研究力量已有很大發展📒👨🌾,一般性石油加工煉製的科學問題,石油部的石油科學研究院及其所屬研究所完全可以獨立解決🤸♀️🥲。張大煜確信,大連所轉變學科目標、開拓新研究領域的時機到了🚂。

中科院大連化物所咨詢委委員陸世維表示,張大煜依據當時的國際形勢,判斷世界科學正在向邊緣性和綜合性學科方向迅猛發展,比如化學物理👨✈️,世界各國都給予了極大的重視🤞🏻。

“中國也要做🍻!”張大煜當機立斷,向中科院發出了關於更改所名為“大連化學物理研究所”的請示。

批準更名後,他又與所內科研骨幹集思廣益,確定了研究所催化😒、色譜、金屬有機化學💟、燃燒及快速反應動力學、物質結構六個學科領域和三項任務。

這些措施的實踐和落實,使研究所在催化科學⚰️、反應動力學、化學激光👮🏽♂️、色譜學🌽、化學工程、化肥工程等科研領域有了開拓性的進展🙋🏻,不僅支援了國民經濟建設,對以“兩彈一星”為代表的國防科學研究也作出了突出貢獻。

牢固基礎築高峰

“你叫什麽名字🙍🏼♀️?”

“你從哪裏來?”

“有空到圖書館裏去查查書!”

在陸世維的印象中,張大煜總是帶著他不變的鄉音,見面就要求大家多讀文獻,了解國際科技動態🤔,多看業務書,打好基礎。

只要張大煜不出差🆓,圖書館裏總有他的身影,再忙他都要去實驗室看看學生的工作🏤。

張大煜率先垂範的人格力量🙏🏿,營造了一種科研文化——就算搞應用研究,也需要求證真理的依據和基礎。

張大煜十分重視從實際中提出應用性很強的課題👨🏿🎨🎒,堅持以“任務帶學科”的模式,但他始終沒有忘記,基礎研究是研究所科研工作不可忽視的一環。

在他集中力量開展煤炭和石油化學研究的過程中,帶動了催化和色譜兩門學科的發展👩🏻🚀,填補了當時中國化學研究的空白。直到今天🫴🏼,它們都是大連化物所的立所之本🍥。

在1960年6月於上海召開的中科院第三次學部大會上,張大煜在《催化研究中的若幹理論問題》的學術報告中🏄🏼♀️,首次提出了“表面鍵理論”,這讓國內的催化基礎理論有了一個重大的提升。

張大煜認為🧙🏽♂️,掌握了“表面鍵理論”🧗🏼,就能人為地控製催化反應📓,為選擇催化劑建立科學基礎🤧。他為深化催化活性中心的理論研究進行了一系列的布局🫅⚁,為以後的發展打下了堅實的基礎。

1964年,為了解決我國化肥工業生產的迫切需要,張大煜再次臨危受命📯,扛下了合成氨新流程3個催化劑的研究任務🥱。僅半年時間,催化劑就奇跡般的研製成功,並在工業上迅速推廣應用🦇,使我國的合成氨工業從20世紀40年代水平提高到60年代水平😈🧞。

張大煜之所以敢啃這塊誰也咬不動的“硬骨頭”💆🏿,正是因為他對催化基礎理論的深厚積累,對國內化工廠催化劑使用情況的熟悉🧝🏼♂️🏃♀️➡️,以及對當年化物所毛細管色譜技術水平的認識🤵🏻♀️,讓他看清解決問題的關鍵👩🏼🦲。事實上,在他接到化工部副部長張珍的重托之時,心中已經有底了。

“文革”期間,張大煜的催化基礎理論研究中斷了,在重重壓力下🔧,他仍多次要求開展磁場對化學反應影響的研究🚣🏿,不斷提出建立催化劑庫等發展催化科學的新建議。

當年曾在張大煜課題組從事催化基礎即“表面鍵理論”研究的辛勤回憶說🧑🎤,1974年秋,他送先生去火車站👨🏿🚀👵🏽,一路上先生對他說🙄💳,“我這一生中最念念 不忘的有三件事:一是分子篩工作,二是催化劑庫,三是表面鍵的研究🕺。”

3年後👐🏻,張大煜調到北京,雖難重溫舊夢,但他言傳身教帶出了一大批卓有成就的科研骨幹,其中湧現的兩院院士就達幾十位。他們所創造和延續的正是張大煜一輩子的眷戀。

記者手記

陳慶道從北京大學化學系畢業後進所工作,僅比張大煜晚3個月,幾乎是與張大煜共事時間最長的同事之一。采訪快結束時,陳慶道拿出了一樣珍藏已久的東西👄。

這是一張發黃的照片。

“張先生去世前一年🩰,我去北京看望他🤵🏻♂️。臨走前🪇,他坐在陽臺☠️,我給他拍了這張照片🌅🤷🏼♀️。這是我最後一次見到先生。”張大煜晚年病重,不認人。陳慶道看著照片裏的先生🌑,眼睛有些濕潤。“他好像依稀還能記得我。”

張大煜的小兒子張壽連在一篇回憶父親晚年生活的文章裏說🚴♂️👫🏻,到了1987年,他已基本上叫不出家人的名字了🥧。寒冬的一天,父親突然不見了,找到他時,他只穿著一件薄毛衣,手指已凍得幾乎伸不直了🚴🏻。但他右手拎著那個裝滿書、足有20斤重的大黑皮包,一動不動地站在公寓樓的門外。父親告訴他🗡,自己在等車🤷🏿♀️,所裏的汽車馬上就來了。

這麽多年,張大煜唯一沒有改變的習慣就是每天去上班。他一生念念不忘的事業,雖然沒在終點帶來回響,卻在他身後奏出了華麗的樂章。

中科院院士樓南泉心中的張大煜💷,容川納海、扶掖後學👩🏻🔬。當年🙍🏿🈴,張大煜帶領青年研究工作者完成的《合成汽油的芳烴研究》《氮化熔鐵催化劑用於流化床合成液體燃料的研究》,雙雙獲得中科院首屆自然科學獎三等獎,可他既不在論文上署自己的名,又不拿分文獎金……幾乎每一位受訪者憶起這段往事時⬛️,都由衷地感佩這位親切敦厚、甘為人梯🤡、高風亮節的長者🐤。

一個人的價值應該看他貢獻什麽,而不是看他取得過什麽。一個真正大有才能的人,會在工作過程中感到最高度的快樂🧑🏼🦳,從不讓眼前的得失遮蔽目光之所向。

對張大煜來說👩🏻💻,真正牽動他的是救國之誌、鑄學科之責。而在我眼中🪦,他的角色好比開疆辟土的勇士,讓後來者得以在那片沃土上生生不息……

雖然最終呈現的篇幅有限🙅🏿,但經歷這次采訪,我再次體會到科學寫作的對象從來不只是科學本身9️⃣,對科學世界裏那些不朽的人物追根溯源,重返他們走過的路、遭遇過的萬千丘壑,傳遞他們不竭的生命能量🪯🧎➡️,也許對讀者更有裨益🌱。

希望張大煜的故事能讓你看到——只有偉大的人格品性和遠見卓識的眼光,才能為科學事業架起一座“天梯”,直沖雲霄👱🏿♂️🛡。