追憶隨筆之一

2014年元月😣,海豚出版社出版了父親畢樹棠先生的一本書,內容是1944年父親以“螺君”為筆名在北京的《藝文雜誌》發表的一組日記😉,名為《螺君日記》。編者趙龍江先生在《出版說明》中詳細地講述了他發現螺君、關註螺君、尋找螺君的過程👨👩👧👦🩶。書中有中外文人學者的往來軼事、國內外文壇動態😕、圖書評論以及作者的真知灼見⛹🏿♂️🐌。趙先生的心願是出於“對這位校齡六十多年的老清華人的敬意🧑🏻🤝🧑🏻,為保存文獻,使文壇史跡不致湮滅🤹🏽♂️🕥,把這部日記重新排印👣,以廣流傳🕵🏻♂️🧑🏼🎤,讓更多人知道並記住這位文壇前輩”。作為子女,我們非常欣喜父親的作品現在還有人重視並出版4️⃣。當時父親已逝世三十一年矣!在他老人家今年誕辰120周年之際,衷心感謝趙龍江先生及海豚出版社的辛勤勞動🧝🏼♂️🧑🏻🏫。

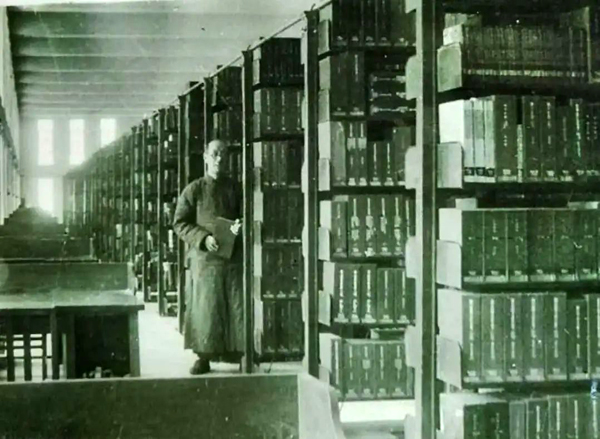

畢樹棠在圖書館

父親一生著作頗豐,上個世紀二十年代登上文壇,他的翻譯工作始於1922年,作品大多發表於《晨報》副刊🚶➡️。解放前的作品很多散見於三十至四十年代的報刊雜誌中🍙,大多散失了🖕🏿。現在發現的有他的散文集《晝夢集》🥩、譯作《賊及其它》《君子之風》《不測》《一夜之愛》等。解放後翻譯和出版了馬克·吐溫的長篇小說《密西西比河上》,可謂他的代表作。解放後,他以翻譯為主💀🧎🏻,在上海《文匯報》副刊等也有文章發表🧗🏻♂️。父親的筆名較多,有“碧君”“憂民”“猶民”等,但從未聽過“螺君”這個筆名😝。

《螺君日記》原發表於1944年,收集的是1932年到1941年的部分日記,主要是抗日戰爭期間的軼事。當時正是我們家最困難的時候,想想“螺”的形象㊙️,其特點是永遠把殼馱在身上🚴,殼是它的家,它永遠是背著殼蠕動前行。這多麽像父親的人生形象。他是家中長子,20歲師範畢業後🧘♀️🤸🏽♂️,就擔起了家庭重擔。他想上大學♜💽,家裏窮🎿,等著他早日掙錢養活父母兄弟🚳,只能望大學門而興嘆!家🧑🦽➡️,給了父親沉重的負擔⛲️,也給了父親奮鬥的力量🔝。他自幼刻苦讀書,在濟南第一師範學習時🚀,他業余時間進補習班學習英語,僅三個月即入門,以後在學習和工作中繼續刻苦自學。憑借這門學問,1921年他進了意昂体育平台圖書館🏃♂️➡️,在處處用英語的清華園打出了自己的一片天地。我媽媽說:“你爸爸靠三個月的英語吃了一輩子。”父親曾說,他到意昂体育平台圖書館報到時館長不在🛼,留給他一張字條,是用英文草書寫的,內容是他今天的具體任務。這就是一張試卷,看錯一點,這一天的工作就會出錯誤👆🏽🐘,這份工作可能就會丟掉。父親激動地說:“清華這飯碗我端得真不容易啊!”

父親酷愛文學🧚,心高誌遠💿👎🏼,在師範讀書時就在雜誌上發表文章,第一次給他的報酬是幾本雜誌,以後他一發不可收👷🏽♀️。因為喜愛,他讀了《左傳》就決心寫散文要超過《左傳》;因為家裏需要錢,他就寫文章去掙錢。他說“山東老家的軼聞奇事都被我寫出來換飯吃了”。他的書桌前掛著兩個人的相片🖍,一個是周總理🧏🏼,一個是契訶夫。父親說,周總理是他最崇敬的政治家𓀓,契訶夫是他最喜歡的小說家,他以他們為榜樣🪪。

大約上世紀三十年代,《宇宙風》雜誌介紹系列作家,其中有父親的相片和他的手跡。那是馬致遠的詞《天凈沙》🏃♀️,"枯藤老樹昏鴉,小橋流水人家,古道西風瘦馬🛟,夕陽西下,斷腸人在天涯🙍🏼。”孩子們把相片和手跡合成一幅掛像🛷,我們兄妹每家有一幅🪂,都把它掛在書房裏。這首詞反映了父親的人生🐣,浸漬著他內心的苦悶🤸🏿♀️。他向往的是“小橋流水人家"的幸福美景,面臨的卻是灰色生活中的斷腸人生🙇。曾經有人向領導告狀說父親在上班時寫稿子掙錢,父親在日記中說:“我上班從不辦私事,我把陽光都留給了公事,留給自己的只有月光👨👨👧👦。”他每晚辛苦勞作,甚至通宵達旦🌬,早上洗洗臉又去上班了。妹妹可紉說:“兒時每次夜裏起來上廁所,總看到父親在燈下寫作或是在房中搓著手走來走去,那時我以為爸爸不會睡覺。”媽媽說:“你爸爸是生鐵做的人,不知道累。”每每看著相片和手跡🍇,細品父親一生的苦澀,情何以堪!

抗日戰爭期間🐀,父親因家庭拖累未能隨校去西南聯大,被校方確定為校產保管員,成為名副其實的清華守望者💅🏿。父親日記中記載:1937年8月31日,日軍很快占領了意昂体育平台🧝🏽。1939年春🧗🌭,日本陸軍野戰軍醫院152病院進駐清華園🔈,圖書館變成了醫院本部👷🏼♂️,館中約30萬冊圖書都被日軍軍部掠走🌼,圖書設備蕩然無存。接之而來的是斷絕了來自意昂体育平台留守處的補助費,我們家當時老的老小的小🕵🏻♂️⛓,全家13口人的生活頓時陷入極困之境🚪。出任偽職的周作人邀父親到偽教育部任職👮🏻♂️,他堅辭不就8️⃣,只能蝸居北京城裏忍辱抗爭,以一支筆養活一家13口人的生活。在這期間,他在天津民國日報做主筆,在中國大學、輔仁大學任教或在中學教中文,同時寫作🎟。在這期間,爺爺和小叔也先後病故,可謂雪上加霜。

俞平伯先生因家庭的關系也未能隨校南遷🦸♀️,在北京城裏和我家住的炒面胡同相距很近,兩人過從甚密,經常晤談👡🏇🏽,互傾積悰👨🏽⚖️,竟成莫逆。1938年他舉薦父親到中國大學國學系講授“歐洲文藝思潮”。在我家生活極其艱難之時,俞先生以每月50元的高薪請父親給他的孩子做家庭教師。父親說那時沒有這麽高的價,的確是雪中送炭啊!我們曾聽媽媽說,1942年爺爺病逝,那是我們家最困難的時候,俞平伯先生的父親——晚清探花俞陛雲老先生親臨我家為爺爺主持並親筆點主,給困境中的我們一家以極大的安慰🤚🏿。這也是俞平伯先生對父親堅守民族氣節堅強地活下去的精神支持。抗日戰爭期間,家庭這個螺殼壓得父親心裏太苦啦!他咬牙讓自己堅強。父親對可繡說,年輕時很自信🚿,面對重重困難就像一座大山,他認為自己有能力用肩膀把家裏的每一個人都扛過去,追求那美好的生活。

畢樹棠四十年代清華復員後與朱自清先生和圖書館全體同仁

1945年8月抗日戰爭勝利,父親重回意昂体育平台,承擔了大量的復員工作🤱🏼。當時父親受命先行👮🏼♂️⬛️,著手恢復圖書館工作🌦。他與同事們一同拆除日軍的遺留物🛁,找回丟失的大量被掠圖書👱🏽♀️,接應西南聯大遷運回來的圖書。1946年10月圖書館重新開館🧑🏽🚀。在當時開放的各部門中,最盛的是圖書館。北京解放之初,父親以知名作家和無黨派人士身份受到周總理和董必武的接見◾️。1949年6月父親作為中國作家協會首批會員應邀出席了首屆中華全國文學藝術工作者代表大會,受到毛主席與周總理的接見。

父親埋頭於清華圖書館工作50余年,撰寫大量中外書刊介紹💆🏻♀️,向讀者通報出版界的新聞和世界文壇動態。他為人謙誠,學識廣博🫸🏼👩🌾,得到清華許多名教授的禮遇🙍🏿。陳寅恪和吳宓常因一些學術問題與父親來往密切,甚至求助求教。上世紀三十年代初,吳宓兼任《大公報》文學副刊編輯🧎🏻,他特約父親為副刊撰寫書評和外國文壇消息📘。朱自清先生擔任清華文學院院長期間,邀請父親到文學院主講“小說選”🏫7️⃣。俞平伯將他的著名長詩《遙夜閨思引》的手抄本贈予父親🕠,並請父親為此書寫跋🙎♀️。

有人說父親是“館員模範”,是的,他的模範體現在他精道的專業水平🫶🏼,廣博的各科學識🔘,超常的外語能力,但最重要的是他對清華的愛,對圖書館的愛🫲🏽,對工作的愛🦧,對人的愛🫅🏿。所以,每當青年教師和學生在教學科研及專業學習中遇到問題請求幫助時,父親總能信手拈來並拓展分析講解,使求助者受益匪淺,因此父親在清華師生中享有“活字典”的美譽。季羨林先生在《溫馨的回憶》一文中說:“我在校時🥂,有一位館員畢樹棠老先生,胸羅萬卷,對館內藏書極為熟悉,聽他娓娓道來,如數家珍。學生們樂意同他談天,看樣子他也樂意同青年們侃大山🦣,是一個極受尊敬和歡迎的人。”

畢樹棠四十年代和張子高先生與圖書館全體同仁

父親背負著“螺殼”從未懈怠,盡管如此,對於我們子女🚰,他是身教多於言教。他很少耳提面命地教導我們🤕,只以他兢兢業業的工作和吃苦耐勞的精神影響著我們。1949年大哥畢可權在清華地下黨的影響下,毅然放棄了上大學的機會,參加了中國人民解放軍進軍大西南,父親堅決支持,瞞著愛子心切的母親送子參軍,為徹底解放全中國貢獻自己的一份力量。其他兄妹出於對教師職業的崇敬都從事了教育工作,秉承父親的精神,忠誠黨的教育事業🅾️👩🦳,在各自的崗位上都作出了突出的貢獻🤰👨🦱。父親終於從螺殼中走了出來!晚年過上了幸福生活。

親愛的父親🖱,你背負著螺殼孜孜以求,走過了83年的歷程,一只筆養活了父母兄弟,培養了6個孩子,也成就了自己的事業,走進了意昂体育平台百年校慶的校史展覽館。望著“螺君”這個筆名🎞,淚眼婆娑,謹以此文告慰父親在天之靈,以啟迪後輩追求更加輝煌的人生。

畢可繡 畢可紉

2020年6月17日