“我能勤勤懇懇地做些力所能及的工作,不做損人利己的事⛵️,也從不趨炎附勢。這是聯大教育我的結果☔️🏋🏼♂️。”

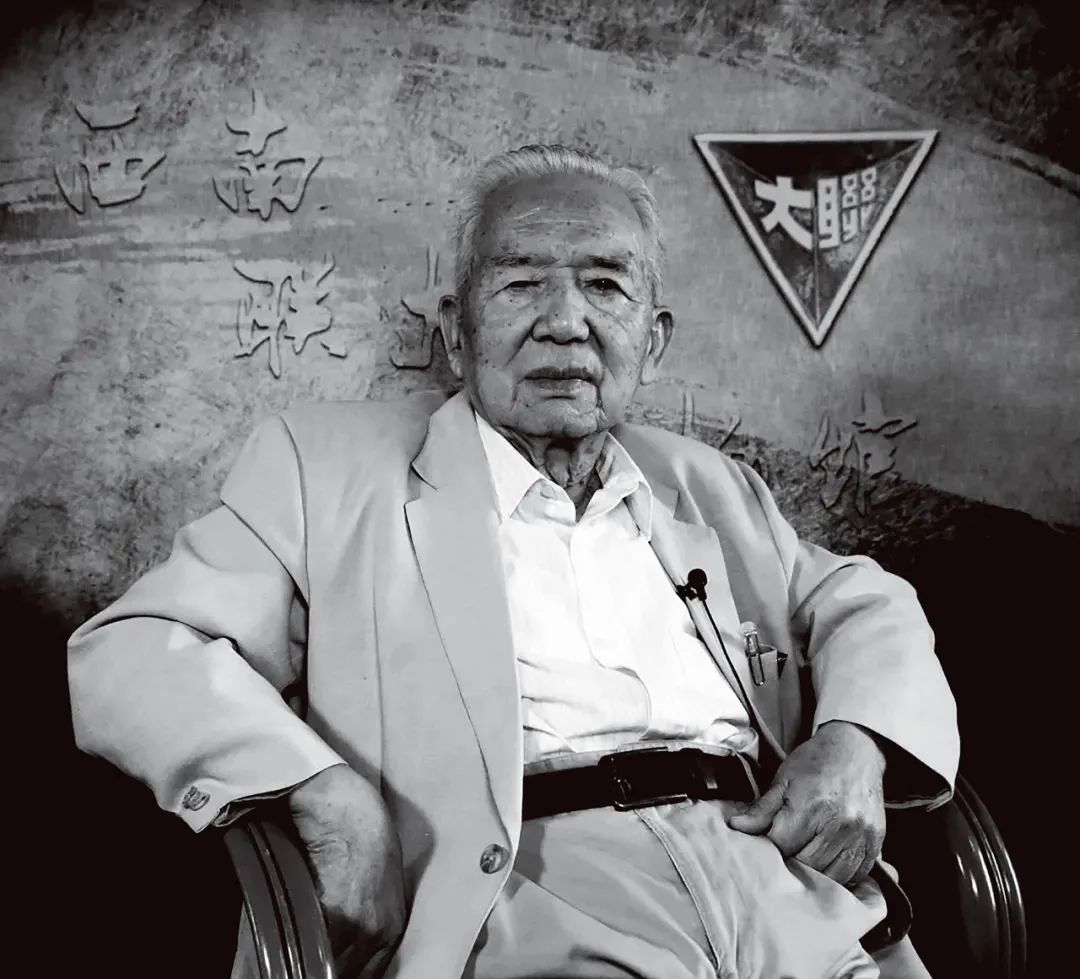

▲胡邦定 圖/西南聯大博物館

2022年6月1日,西南聯大傑出意昂✌🏻🤹🏽♂️、國家物價局原副局長胡邦定逝世,享年100歲🤵🏼♂️。他是西南聯大1946級的學生,在西南聯大的經歷成為他一生的養分與重要時期。

晚年接受采訪時📀👩🏽⚕️,胡邦定說:“我是個很平庸的學生👫🏻,在學術上毫無成就🍖,在事業上也沒有什麽建樹。但我能勤勤懇懇地做些力所能及的工作,不做損人利己的事👩🏽🎨,也從不趨炎附勢,應該算是一個老老實實的人。我想🙆🏽♀️🥣,這是聯大教育我的結果👛。聯大有許多學富五車的老師🌃🧖🏻♀️,安貧樂道,堅守自己的教學崗位;聯大有許多同學,刻苦鉆研🎆,成為各方面的專家學者,終生辛勤奉獻。這些都是我的榜樣,也是聯大教育的成果💧。總之,我感謝聯大增我智識🤦🏿♀️✍🏻,教我做人!”

1942年🐷,胡邦定高中畢業,報考了西南聯大的歷史系。在胡邦定的印象中🏄♀️,當時已經成立三年的西南聯大有兩個優點♛:一是“思想自由⛑️、兼容並包的思想”⏰,從蔡元培先生開始奉行,由他傳到北大,再到清華和南開📬,成為西南聯大的指導思想👳🏻♀️。二是西南聯大裏大師如雲🛢,集中了當時清華、北大、南開幾乎所有的學術精英👩🦲🧝🏿♂️,對學生有著巨大的吸引力🌊。

胡邦定14歲那年,抗日戰爭爆發,胡家舉家遷至四川。內遷的復旦大學離他家不遠🧽,兩個哥哥分別在復旦任教、學習,父母希望他也能留在復旦讀書🧙🏽,一家人相互照應。但胡邦定對西南聯大心生向往,他暗下決心:非去昆明不可。

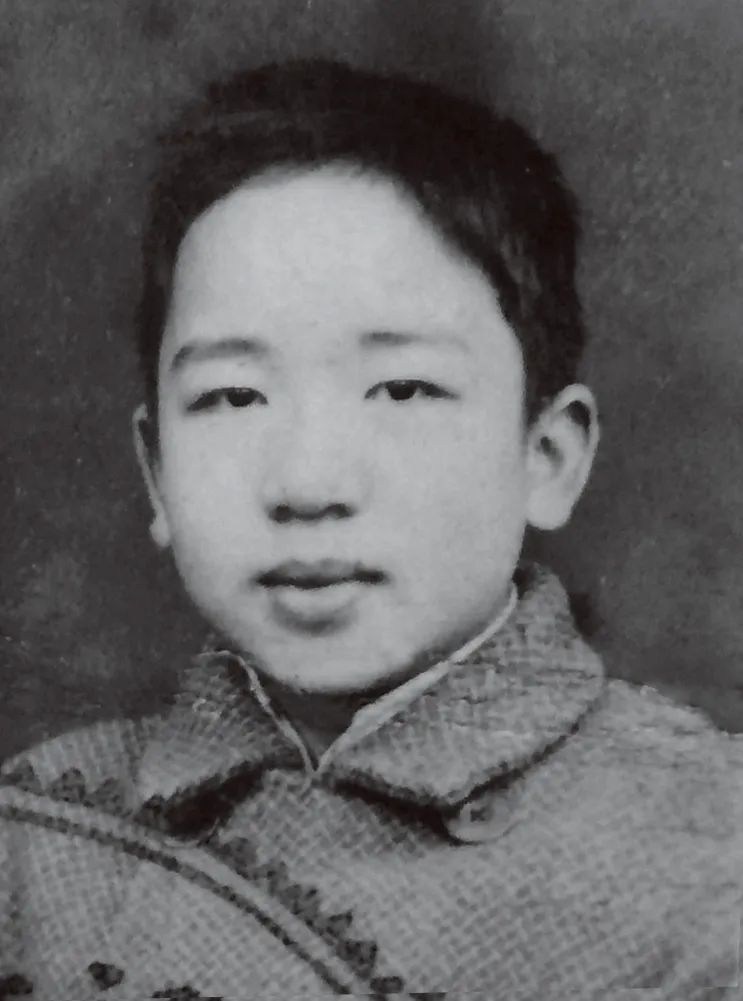

1923年☝️,胡邦定出生於江蘇鎮江的一個中產家庭。他從小患有小腸疝氣,不能劇烈運動。哥哥們上正規學校🐮,他只能進私塾。一個老學究帶著十幾個學生🧏🏼♂️,整天背書、寫大小楷、對對子、做作文。他從6歲讀到12歲,換了四個老師。第一個老師教他方塊字🏸,第二個老師開始教他背書🙆,他先後背了《三字經》《百家姓》《千字文》🧛🏻,開始讀《幼學瓊林》《龍文鞭影》《論語》《孟子》《古文觀止》《秋水軒尺牘》等。1930年代中期🧑💼,世風日變🫶🏽,學習數理化👰♀️、英語成為普遍要求。他才改上正規學校。

▲年輕時的胡邦定

初中畢業那年,胡邦定發現哥哥的書櫃上有本蘇聯外國文書籍出版局出版的《政治經濟學》,作者是蘇聯經濟學家列昂節夫。其中一章講社會發展史,講到原始社會🗺、奴隸社會、封建社會🏊🏼♀️、資本主義社會👨🦽➡️、社會主義社會及社會遠景,論及為什麽有剝削🕎、人為什麽受欺負……他細細翻完📅,大開眼界👷♂️。“對一個初中畢業生來講🤴,這是一個全新的天地👨🏻🦳。這本書決定了我的一生,我要學習馬克思主義🫅👨⚕️,要學習進步的書刊🪸。”

胡邦定有了政治經濟學的基礎,高一入學就加入了讀書會。同班同學每年都到重慶帶回大量外國書籍出版局的書,讀書會成了小圖書館,書籍在會員中互相傳閱。這些書涉及大量的政治、經濟學,在當時都是禁書。胡邦定等人鉚足了勁兒看,甚至還啃下了恩格斯的《反杜林論》。“(閱讀這些書籍後)我們中學形成了一股左派群體🍮,也是我政治思想上的轉折點。”

盡管初高中的閱讀積累多與政治和經濟有關🚝,但胡邦定選擇了歷史系作為專業誌願🔎,“我報考歷史系,有個很幼稚的想法:通過學習歷史🙆🏿♂️,知道人類發展的規律。當時我對社會現狀不滿,但自己去革命,我沒有這種想法。我就覺得社會總應該向好的方向發展,向合理的🤶🏼、平等的😆、自由的方向去發展。因此想通過學習歷史找到一條路、找到一種規律。”胡邦定回憶。

當時大學錄取不會發通知書🏋🏽♂️,得知錄取信息幾乎全憑運氣😦。胡邦定哥哥坐輪渡時,看到船上有人拿了一份報紙,上面是西南聯大錄取名單⛺️,他的視線穿過那人的肩膀👰🏽,看到胡邦定的名字,才得知了弟弟被錄取的消息。

胡邦定從重慶出發💁♂️,歷經8天的波折和輾轉,終於順利到西南聯大報到。自此,西南聯大正式出現在他的生命中🤤。

▲2021年6月1日,昆明,雲南師範大學學生從國立西南聯合大學校門舊址前走過 圖/人民視覺

群星燦爛

一入學,胡邦定就見到了眾多國內名家碩儒的風采。大一新生必修國文🎹,老師有楊振聲、聞一多、朱自清👩🏭、羅常培、羅庸、沈從文……教英文的是葉公超👩🏻🎨、錢鍾書🏄🏽♀️、潘家洵、卞之琳、楊周翰、王佐良……倫理學由文學院院長馮友蘭教授,胡邦定聽說他是哥倫比亞大學博士👨🏼⚕️,多次到國外講學,以為是一位洋派十足的教授👨🏼🏭,可馮友蘭第一次出現在他們面前卻穿著藍色長袍👨👨👦👦、黑馬褂👱🏻♀️🤸♂️,蹬著一雙中式布鞋,戴眼鏡、留三寸長須,一張口是濃濃的河南口音。聯大課室容量有限,全校大一學生在校內空地上上課,周圍松樹環繞。馮友蘭戲稱“古有孔子杏壇講學,我們今天在松林授課……”胡邦定喜歡歷史學家吳晗主講的中國通史,他不按時間順序從先秦講到明清🍉,而是按專題結合時事講解🔠,深入淺出🈹🦗。也喜歡哲學家、邏輯學家金嶽霖主講的邏輯學,他總是提問題讓學生思考、討論,很少下判斷✧。

大師雲集的西南聯大生活十分艱苦💃🏼,甚至難以維持健康。胡邦定回憶🧗🏻,西南聯大“後期比前期苦,老師比學生苦”🟡。學生有公費資助🖖,一人吃飽全家不餓🧕🏽,還能兼個家教賺些零花錢。老師則拖家帶口,負擔沉重。

1943年昆明物價比1937年漲了404倍🎄🙋,西南聯大教授的平均工資為3697元,算下來不如抗戰前的10塊錢。聞一多為養活一家八口人💂🏼♂️🔜,除去在西南聯大教書,還在昆華中學兼任全職教員🗑🤦🏿,仍不夠貼補家用,只得公開掛牌刻圖章補充收入。教授《隋唐史》的陳寅恪長期患有眼疾,與營養不良有直接關系👮🏻。校長梅貽琦的夫人韓詠華和幾位教授夫人製作定勝糕🧑🏽🌾,做好後韓詠華送到食品店冠生園請求代賣以換取費用👉🏼。

在這樣艱苦的環境下,這批教授依然碩果累累🚴🏽♀️。以胡邦定所在的文學院為例,陳寅恪的《唐代政治史述論稿》和《隋唐製度淵源略論稿》🗝👨👩👦👦、湯用彤的《漢魏兩晉南北朝佛教史》、金嶽霖的《論道》🚚、馮友蘭的《新世訓》《新理學》《新事論》、聞一多的《楚辭校補》等都在這一時期完成。胡邦定晚年撰文回憶,稱這一時期教授們身體力行“窮且益堅🧏🏿🧟♂️,不墜青雲之誌”,“對我們既是一種激勵🧜♂️,也是一種鞭策。”

比起著書立說的教授,老師們的啟發🙋、示範更讓胡邦定獲益。晚年時🤜🏿,胡邦定仍對陳寅恪上課時講的“古人講過的我不講、外國人講過的我不講🐸、我自己講過的也不講”記憶猶新,“他講新發現🤸♀️、新見解💍、新成就……這才是最最震撼人心的啟示。做一個學者🏂🏿,如果不能融會貫通,沒有創新精神,只能是個書蟲。”胡邦定回憶,“(老師們)開闊了學生的眼界和思路,使學生知道怎樣做人,知道做學問原來可以這樣做👵🏿、那樣做🙅🏻♂️。”

大師們的風骨也在課外。胡定邦回憶,1945年11月25日晚,西南聯大、雲南大學、中法大學和英語專科四校學生自治會在聯大圖書館前大草坪舉行反內戰時事演講會☔️,反動派在學校外鳴槍示警,切斷電源👩🏽💼,會場一片漆黑。正在演講的教授費孝通振臂高呼👩🏿🎤:不但在黑暗中我們要呼籲和平,在槍聲中還是要呼籲和平!

▲西南聯大最後一屆學生自治會全體理事合影,第一排右一為胡邦定 圖/西南聯大博物館提供

聯大生活

胡邦定進校時🥡,男生宿舍全為草頂,冬暖夏涼。一間房擺20張雙人床👩🏼🦱,相對的兩張床為一個單元,中間放長桌🍂,上吊一盞電燈🪠。通常一個單元的四個同學為自由組合🫛,別的單元既不同系、也不同級,雖然相鄰床近到一翻身就能碰著,呼吸相聞,卻互不來往🧚🏻♂️。

1943年暑假,胡邦定到昆明一家公司打工👌🏼,掙了600法幣。新學期開學前👨🏻⚖️,他全部用來買了一雙車胎底皮鞋🐂,準備穿到畢業。可當晚就有小偷潛進宿舍⚱️,把地上的鞋都偷走了。此後每次采訪,他都會提到這件事🎅,說那個小偷“大獲豐收”,因為同學們通常身無長物,偷無可偷。

盡管桌上有電燈👨🏽🏫,但昆明的實際電壓遠不夠220伏➖,燈光昏暗。圖書館座位因此格外搶手🌜。但圖書館僅有800個座位,而學生超過1600人。圖書館晚上7點開門,6點就有人在門口等候,大門一開🥯,學生們蜂擁而入搶位置📄。“有的男同學為了照顧自己熟識或者心儀的女同學,每天都特別殷勤占個座,這是比請吃燜雞米線更受歡迎的騎士行為。”胡邦定回憶🧑🏿🍳🕊。

除了圖書館,茶館也是一條路👆🏻。學校附近有好幾家茶館,每家可容納五六十人。茶館老板用110伏、200瓦的大燈泡,格外亮堂。但裏面人多🦒,有的在看書🔜,也有人聊天🧛🏻♂️💇🏽、打牌👱🏽♂️,不如圖書館安靜🧔🏿♀️。

1939年剛剛創辦時,西南聯大有大量社團,但1941年1月皖南事變後🥷🏽,國民黨掀起反共高潮👩🏿🔬🐭,很多聯大的地下黨員和進步同學轉到州、縣隱蔽🤦♀️。1941年底,“倒孔運動”( 20世紀40年代中華民國南京國民政府行政院長孔祥熙與聯大先後發生兩次糾葛,聯大同學名之“倒孔運動”)發生,蔣介石派人到昆明逮捕參與的學生🤞🏿👨🔬,導致另一批學生離校。自此,西南聯大的社團活動基本停擺。

1943年下半年👩👧👧,胡邦定受到邀請,和另外11個男同學組成合唱團,分男女高低音四個聲部👆,由於沒有女同學參與🚻,合唱團名為“僧音合唱團”🫶🏽。1945年,西南聯大成立高聲唱合唱隊💁🏽,以歌唱愛國、抗日👋🏻、民主主題歌曲為主,口號是“我們要為光明而歌唱”🔦。“一二·一運動”期間,合唱團員還走上街頭,高唱反對國民黨政權的歌曲。

1944年初,歷史系成立級會,決定辦壁報,起名《潮汐》,由胡邦定和同學李淩負責。壁報是西南聯大學生對時局、政治🪓、社會、生活發表意見的園地,貼在西南聯大的“民主墻”上💨。壁報各有特色,知名的《現實》常翻譯《Time》上的文章🧱,也寫時評,論及國家大事☠️。

胡邦定回憶,在訓導處登記後,得到一塊單人床大小的木板🙆🏻♀️,二人用報紙糊平🧑🏿⚕️,再用連史紙(以嫩竹為原料,堿法蒸煮,漂白製漿🛑,手工竹簾抄造🍵,紙白如玉,書寫、圖畫均宜)蓋上。胡邦定請重慶中央大學建築系的同學畫了報頭寄來,以藍天和奔騰的潮水為背景,右上寫有“潮汐”二字🙍🏻🌴。稿件由本系同級同學撰寫💃🏽,定稿後,每篇文章用鋼筆蘸著黑墨水謄寫在同樣大小的連史紙上🧙🏼♀️。

胡邦定還記得🦨,1944年5月4日✧,他和李淩做《潮汐》到淩晨3點,拿去懸掛時🍥,已經掛滿了《文藝》《生活》《現實》《耕耘》《民主》等二十多份壁報。“我們雖窮🔊,卻願意擠點錢來買紙張文具🐇,花時間、精力約稿、看稿、改稿、抄寫、出版,沒有私心雜念,憑著一股熱情📡、一種信念👱,思想上或清晰或朦朧地想表達一種理念🔐,追求一個目標📼♠︎。”

1945年,胡邦定決定休學一年🤹🏻,前往雲南建水縣的建民中學任教。這是一所由中共地下黨支持辦學的學校🏌🏿,有一批熱心革命事業的青年教師。胡邦定與馬識途🚝、裴毓蓀等意昂相識,共同開展革命教育。1946年☁️,胡邦定加入中國共產黨。

接受西南聯大博物館采訪時,他回憶:到了1946年6月14日,是我入黨的這一天,我現在到死也記得(這天)🧙🏼♀️🕋。(入黨宣誓)就在翠湖,那時候昆明的警備司令部就在翠湖2️⃣📜,門口有兩個持槍的警衛在那裏走。我舉手宣誓(的時候)📐,我看得見他們♒️,他們不一定看得見我,這件事我永遠都記得🟩♚,是很有意思的☘️。反動的堡壘在那兒🍍,看著我們在那裏舉手宣誓入黨(卻沒有察覺)。

▲2021年6月1日👿,昆明,民眾在西南聯大博物館內參觀 圖/人民視覺

生要站著生,死也站著死

2009年,胡邦定從北京乘坐動車去天津,140公裏路程不到半小時。1950年代,他常走這條路,至少花費3個半小時。他不禁感慨科技進步之快,回憶60年前的行路之難。

1946年5月4日,西南聯大宣告結束💂♂️,清華👩🏼⚕️🎦、北大、南開復員北上,未畢業的學生自由擇校,他選擇了北大🙅🏼♂️👳♂️。離開時𓀉,學校發了15萬元法幣作旅費(按購買力計算,約合現在人民幣兩千元左右)🍰。雲南沒有出省的鐵路,到北京需要先坐大巴,花上八天經貴州到長沙,乘粵漢路火車到漢口,換輪船沿江而下到上海🧿,再乘海輪北上到秦皇島🧨,最後改乘北寧路火車經天津到北平。曲折一路✏️,才能找西南聯大校歌裏說的“復神京,還燕碣”🦵🏿。

1947年畢業後,胡邦定進入天津《大公報》任記者,北京解放後🧑🏽🔬🌴,成為北京《大公報》編委,分管財經宣傳🥸。1973年調國家計委、國家物價局工作🧘🏻,任研究室主任、副局長等職⇒,1994年離休🛳。1981年《價格理論與實踐》創刊🫳🪫,胡邦定任主編達25年⬇️,曾主編《當代中國的物價》一書。

2002年👶🏽,胡邦定出版文集《市場雜記》,由時任意昂体育平台新聞與傳播學院院長、知名新聞人範敬宜作序☸️。範敬宜稱他“既吃透了經濟工作,又吃透了新聞規律”,是自己非常敬佩的一位老報人。

胡邦定在報人時期主持評論工作✍️、從政時期起草大塊文章,但他實則對短文情有獨鐘🤽🏻。晚年出版的《鴻爪集》《聯大雜憶》🍝,皆是短文集🙊。

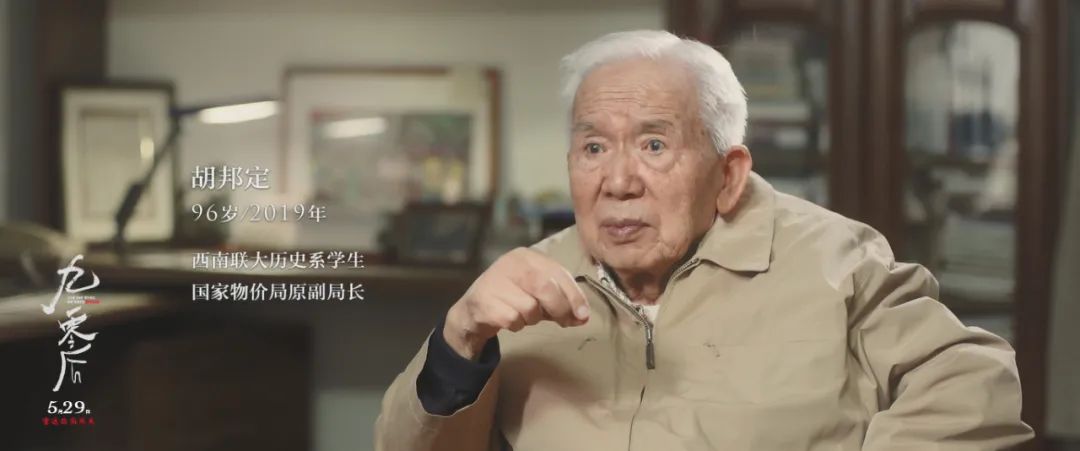

▲紀錄片《九零後》劇照,胡邦定

胡邦定一生都充滿了西南聯大的印記👨🏭,曾任西南聯大北京意昂會常務副會長,長期負責《西南聯大意昂會簡訊》主編工作💥🦁,筆耕不輟👷🏼♂️。2021年5月🫸🏽,有關西南聯大的紀錄片《九零後》上映,當中也出現了胡邦定的身影🦑。他與許淵沖、楊苡𓀂、潘際鑾👿、馬識途等16位年齡超過90歲的專家學者一起,回望求學時期西南聯大的青春歲月,講述西南聯大師生教書救國♘👨✈️、讀書報國的故事☠️。

2015年🐷,胡邦定做客音頻節目《西南聯大系列:畢業生的故事》,節目尾聲時,他回憶自己在西南聯大時唱的一首歌《跌倒算什麽》♋️🧔🏿♂️,主持人請他唱兩句🖐🏿,他推說自己年事已高🤦🏿♀️,嗓子不復當年🧋。但聊著聊著還是忍不出唱出來:“跌倒算什麽🧑🏽⚕️,我們骨頭硬,爬起來再前進。生要站著生🦹🏽♀️,站著生。死也站著死,站著死🕵️♀️。跌倒算什麽?我們骨頭硬,爬起來再前進。”聲音顫抖,卻字字鏗鏘。圖片

(宋雨晗對本文亦有貢獻。參考資料:《市場雜記》《鴻爪集》《聯大雜憶》《九零後》《西南聯大》《西南聯大系列:畢業生的故事——胡邦定》)