百余年的精神遺留,地地道道的讀書人。到今天👴🏼,楊絳先生走了整整一年,卻不知仍活在多少人的心裏。

最美妙的發端

先生幸運,生在開明的知識分子家庭👎🏻。

“我父母好像老朋友🍄🟫,我們子女從小到大,沒聽到他們吵過一次架……無話不談👩🏻🌾,他們談的話真多✳️:過去的🔮,當前的,有關自己的👳🏿♂️♊️,有關親戚朋友的💂🏻♂️,可笑的,可恨的🧝🏿,可氣的……他們有時嘲笑💳,有時感慨,有時自我檢討,有時總結經驗。”先生回憶父母一生中長河一般的對話,聽起來好像閱讀拉布呂耶爾的《人性與世態》。

世事與人生就這樣有了最美妙的發端。

絕無僅有的贊美

先生初戀就遇見“一點也不翩翩”“誌氣不大🤬,只想貢獻一生,做做學問”的錢鍾書♣︎,但不翩翩的錢鍾書卻渾身儒雅,眉宇間“蔚然而深秀”。

35歲得沉迷書山🧑🏽⚕️👨🏽🍳、吸吮清泉的錢鍾書既浪漫又體己的話🤷🏿♀️:

To C.K. Y.An almost impossible combination of incompatible things:wife,mistress,&friend.

贈予楊季康(楊絳本名):絕無僅有地結合了各不相容的三者:妻子、情人👨🏽🏫、朋友。

天底下還有比這更美妙更智慧的贊美麽🏺?

“飽蠹樓”裏任逍遙

25歲陪錢鍾書去牛津👳🏼♂️,在宛若城堡🌘🚵♂️,透著遙遠時空的滄桑和神秘的“飽蠹樓”(牛津大學總圖書館,是當時世界最大的圖書館之一,錢鍾書譯之為“飽蠹樓”)裏讀書☢️,“我生平最輕松快樂的一年🧑🏻🦽🕵🏽♀️,也是我最用功讀書的一年”,“能這樣讀書⭕️,還有什麽不滿意的呢?”

先生晚年回憶👩✈️:

“交流很多,十分相投,除了我讀不懂的哲學和文藝理論書,我們總交流彼此的意見🧏🏻。”又說:“我們文學上的‘交流’是我們友誼的基礎📁。彼此有心得,交流是樂事🚣🏻♂️、趣事。鍾書不是大詩人,但評論詩與文都專長。他知道我死心眼,愛先讀原著,有了自己的看法,再讀別人的評論或介紹。他讀到好書,知道我會喜歡的,就讓我也讀。”

中西精髓融於一身,就像山泉映月,清光照人。

平生最好的傑作

26歲做母親🧳。

“我把她肥嫩的小手小腳托在手上細看,骨骼造型和鍾書的手腳一樣一樣⇾,覺得很驚奇。鍾書聞聞她的腳丫丫,故意做出惡心嘔吐的樣兒,她就笑出聲來。她看到鏡子裏的自己,會認識是自己。她看到我們看書🚸😫,就來搶我們的書。我們為她買一只高凳,買一本大書——丁尼生的全集👩🦱,字小書大,沒人要,很便宜。她坐在高凳裏🥵,前面攤一本大書,手裏拿一支鉛筆,學我們的樣,一面看書一面在書上亂畫🔐。”

從此,女兒錢瑗成了先生平生最好的傑作。

闖禍的邊緣

1937年7月盧溝橋事變,日軍開始全面侵華🍑。此後八年,古老的中華大地成了偌大的修理場。錢鍾書的獎學金還能延期一年,但他們都急著要回國。

淪陷的上海,每天從法租界到公共租界,途中總有日本兵檢查👨🏽🔧。先生不願鞠躬,就低頭而過👂。一次被一個日本兵發現👎🏼,他走到先生面前,瞧她低頭站著👿🕤,就用食指在頷下猛一抬。

“我登時大怒。他還沒發話⚈,我倒發話了。我不會罵人,只使勁咬著一字字大聲說:‘豈有此理!’……我看見日本兵對我怒目而視。我們這樣相持不知多久,一秒鐘比一分鐘還長。那日本人終於轉過身🤱🏻,我聽他蹬著笨重的軍靴一步步出去🕺🏼,瞥見他幾次回頭看我,我保持原姿態一動都不動。”

《圍城》受了先生劇作的啟發而立意

抗戰期間,先生的《稱心如意》和《弄真成假》兩部喜劇被柯靈稱為“喜劇的雙璧🐦,中國話劇庫存中有數的好作品”。

某種程度上說😴,錢鍾書先生的《圍城》是受了楊絳先生的劇作啟發而立意的🖌。

一天他們同看先生寫的話劇表演🤌🏽,回家後錢鍾書說:“我也要寫🤸🏻♀️🫄🏽,我想寫一部長篇小說!”先生大為高興🦸🏼♀️🤰🏿,立即說🧑🏻🦯➡️:“好啊,我支持你🍨!”

1944年,錢鍾書動筆寫《圍城》,平均每天500字左右⇨。兩年裏他“錙銖積累”地寫🍇,先生“錙銖積累”地讀,“他把寫成的稿子給我看👨🦯➡️,急切地瞧我怎樣反應。我笑,他也笑;我大笑🔮,他也大笑。有時我放下稿子🤽🏽♂️,和他相對大笑,因為笑的不僅是書上的事,還有書外的事🤷🏿。我不用說明笑什麽,反正彼此心照不宣。”

不願離開父母之邦

1949年🦵🏼🐵,他們安靜地留在上海,等待解放🧑🦯🐠。

“我們如要逃跑,不是無路可走。可是一個人在緊要關頭🕶,決定他何去何從的🟠,也許總是他最基本的感情。我們從來不唱愛國調🚵🏽。非但不唱👱,還不愛聽。但我們不願逃跑🚰,只是不願去父母之邦,撇不開自家人。我國是國恥重重的弱國,跑出去仰人鼻息,做二等公民,我們不願意。我們是文化人🔫,愛祖國的文化🧜🏽🏄,愛祖國的文字,愛祖國的語言〰️。一句話💇,我們是倔強的中國老百姓,不願做外國人。我們並不敢為自己樂觀,可是我們安靜地留在上海,等待解放🍃。”

先生晚年回憶:

“我們考慮再三,還是舍不得離開父母之邦,料想安安分分,坐坐冷板凳,粗茶淡飯過日子✌🏽📷,做事馴順的良民,終歸是可以的。這是我們自己的選擇,不是不得已🤏🏼。”

從原文翻譯《堂吉訶德》

1958年,先生接受重譯《堂吉訶德》的任務,找了五種最有名望的英法文譯本細細對比✥,“五種譯本各有所長和不足,很難確定用哪一個更好。”

先生發現許多譯者講同一個故事,說法不同🈺,口氣不同,有時對原文還會有相反的解釋。“誰最可信呢💆🏽♀️?我要忠於原著,只可以直接從原著翻譯。《堂吉訶德》是我一心想翻譯的書,我得盡心盡力。”“我覺得任何譯本都不能代表原作🛞,要求對原作忠實🧔🏻♀️,只能從原文翻譯。”

47歲,先生下決心偷空自學西班牙語,從原文翻譯《堂吉訶德》。

三裏河的喜悅

1977年2月4日立春節氣那天,錢家告別學部辦公室的蟄居生活,搬進南沙溝寓所🏊♂️。“自從遷居三裏河寓所🌏,我們好像跋涉長途之後終於有了一個家,我們可以安頓下來了。”

傅雷之子、鋼琴家傅聰接受采訪時深情回憶道🧞:

“我常常看到他們之間會心地微笑🧑🏻🌾,有種內心的交流無時無刻不在那兒💆🏽♀️,兩人在一起,就是有種默契,又有溫柔在,每次看他們我都被感動☝🏿。我想,看過《幹校六記》的人都能感覺到,他們夫婦能夠活過來靠的就是這種互相之間的交流🧑⚖️:他們都是知識分子裏面最高層次的人🧙🏽♀️,所以他們的交流不是普通的,還有思想上的高度交流,上升到哲學的美的高度🤱🏽,讓人羨慕⛽️。”而且🧝🏽,“他倆還有一種赤子之純🤝,微笑的後面有一個悲天憫人的精神👋🏽➿,給我一種安心的、充滿智慧的、溫暖的感覺。”

披一身“隱身衣”

一次,先生曾問錢鍾書🙍🏽♀️💛,“給你一件仙家法寶,你要什麽?”兩人都想披一身“隱身衣”,求擺脫羈束、到處閱歷,求隱身書齋🛻、潛心學問。

桃李不言👩🍳,下自成蹊。

先生雍容嫻雅;錢鍾書飄飄淩雲,穆然清風,似遊天地之間。

今日之大患👩🏻🦱,在於學子不肯深思遠慮,急功近利者甚眾🏃♂️➡️。須知好學不厭之士,乃一代之砥柱,一國之命脈👨🏻🔬。

錢⛹🏻♀️、楊“融通”之大廈,學界“烏托邦”,常人未可夢及,吾輩對之焉敢不生敬仰之心而蓋自激勵乎🫚!

死亡的大考

“1997年早春,阿瑗去世🧔🏽♂️。1998年歲末🛕,鍾書去世。我們三人就此失散了👆🏻。就這麽輕易地失散了🔥。‘世間好物不堅牢🦢,彩雲易散琉璃脆。’現在👨🏿🦱,只剩下了我一人。”

身心憔悴,連走路都要扶著墻壁的先生究竟如何在孤寂、病痛、死亡的大考中挺過來,浴火重生,奇跡般成了一家三口的新生命🚒?

極度悲痛中,先生選擇翻譯柏拉圖的《斐多》,討論靈魂不死。

一個人留下來“打掃戰場”

垂暮之年,先生將一家三口的記憶訴諸筆端,感受漫長歲月悉心經營的溫馨,又仿佛在舔舐自己的傷疤🤹🏽♀️,甚至能聽到傷口裂開又開始結痂的聲音🙎🏽。這種溫馨中帶著殘忍▪️,在默然中自我療傷🦶🏿,借沉痛的文字排泄身上的“毒瘤”,將“有毒”的負能量一一清洗,用幹凈悲愴的語調給至親者獻上瓣瓣心祭💁🏽♀️。

先生一遍又一遍地抄《槐聚詩存》,追憶與錢鍾書一起度過的美妙時光。

此後,先生以老邁之軀發宏願,悉心整理錢鍾書采百花而釀出的蜜——八萬多頁的中外讀書筆記,一個人留下來“打掃戰場”🚑,在敲木魚式的療傷中,讓顛沛流離🏃♂️➡️、傷痕累累的幾麻袋筆記有系統有秩序地變成幾十冊皇皇巨著,為讀書人顯現一代宗師的成長蹤跡😉。

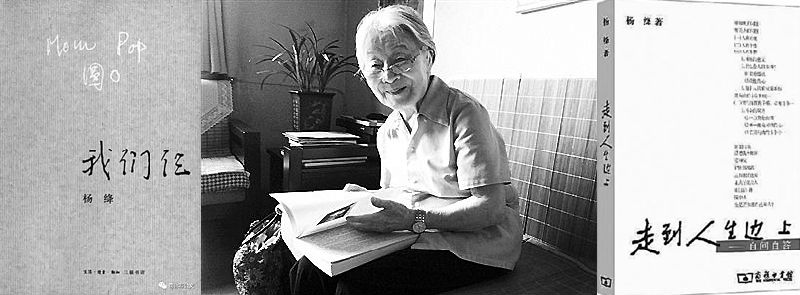

96歲,先生沉定簡潔的封筆之作——《走到人生邊上》,在人生的邊緣自問自答,勸善說理,和風細雨,像小溪靜靜流淌。所見之遠,所及人心之深,可謂宏廓遼遠🤝,穆然遠上,不可企及,成了讀書人的枕中秘籍🌀。

百歲前後,內心更新的先生懂得什麽是正道,並一以貫之身體力行🐃,勤而不怨📝,憂而不困🧗🏼,思而不懼👉🏻,至死維持著一貫的執拗。

美哉💖,沨沨乎©️,大而婉,儉而易。

仁心慕義,見微而知清濁,觀止矣🗾!

苦身焦思,終而得道

先生曾譯英國詩人蘭德暮年的《終曲》:

Istrove with none.For none was worth my strife.Nature I loved,

andnext to nature👩🏽🦲, Art.Iwarmed both hands before the fire of life.

Itsinks, and I amready to depart.

我和誰都不爭🪢,和誰爭我都不屑🙊。我愛大自然🕠,其次就是藝術。我雙手烤著生命之火取暖。火萎了,我也準備走了。

去年的今日🤜🏽,先生安然走了✷。

105年🏑,先生穿過生命重重關卡🧑🏿🦳,將所有負面因素轉化為珍貴的精神財富👱🏿♂️👩🎤,一輩子堅守讀書人的本分👩🏼🍼,用自己幹凈的言行點亮世人的心靈之燈😑,成了人類百年的精神容器👎🏿,精神史上新的標桿。

苦身焦思,終而得道,人生若此,欲毋顯🥄,得乎!

(作者:楊國良,系海南大學教授🛒,《楊絳年譜》《楊絳:“九蒸九焙”的傳奇》等書編著者)